ANGIOSPERMES

- 1. Définition et caractéristiques des Angiospermes

- 2. Diversité morphologique des Angiospermes

- 3. Diversité géographique des Angiospermes

- 4. Angiospermes et relations avec les autres êtres vivants

- 5. Classification et phylogénie

- 6. Origine des Angiospermes

- 7. Âge et registre fossile des Angiospermes

- 8. Usages des Angiospermes

- 9. Bibliographie

Usages des Angiospermes

La diversité des mécanismes physiques et chimiques développés par les Angiospermes pour croître, se défendre et se reproduire est très largement exploitée par l’homme pour se nourrir, se vêtir, s’abriter, se chauffer, se soigner et embellir son quotidien. Une grande partie des espèces d’Angiospermes les plus largement utilisées est concentrée dans un nombre limité de familles, parmi lesquelles figure en premier lieu la famille des Poaceae, à laquelle appartiennent les céréales telles que le blé, le maïs et le riz. Citons également la famille des Fabaceae (couramment appelées légumineuses) qui vient au deuxième rang en termes d’intérêt économique, celle-ci formant avec les céréales la base de l’alimentation dans la plupart des sociétés humaines. La famille des palmiers (Arecaceae [Arécacées]) vient en troisième position ; elle comprend notamment le palmier à huile. Enfin, la diversité des mécanismes chimiques développés par les Angiospermes pour se défendre contre les herbivores est exploitée par l’homme qui en tire des remèdes, des cosmétiques ou encore des parfums, extraits d’une large gamme de plantes appartenant à diverses familles.

- 1. Définition et caractéristiques des Angiospermes

- 2. Diversité morphologique des Angiospermes

- 3. Diversité géographique des Angiospermes

- 4. Angiospermes et relations avec les autres êtres vivants

- 5. Classification et phylogénie

- 6. Origine des Angiospermes

- 7. Âge et registre fossile des Angiospermes

- 8. Usages des Angiospermes

- 9. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Sophie NADOT : professeure au Laboratoire écologie, systématique, évolution de l'université Paris-Sud

- Hervé SAUQUET : maître de conférences à l'université Paris-Sud, professeur au Laboratoire écologie, systématique, évolution de l'université Paris-Sud

Classification

Pour citer cet article

Sophie NADOT et Hervé SAUQUET. ANGIOSPERMES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AIZOACÉES

- Écrit par Chantal BERNARD-NENAULT

- 1 272 mots

- 2 médias

Les Aizoacées sont des plantes dicotylédones caractéristiques de l'Afrique du Sud. Pour leur intérêt ornemental, elles ont été introduites dans les contrées chaudes et sèches d'Europe et d'Amérique : c'est le cas par exemple des Carpobrotus (Mésembryanthèmes) qui développent...

-

ARALES

- Écrit par Chantal BERNARD-NENAULT, Jacques MIÈGE

- 2 314 mots

- 8 médias

Ordre de plantes monocotylédones caractérisées par leurs inflorescences constituées par un axe apical, le spadice, produisant un manchon floral, qu'enveloppe une pièce foliacée appelée spathe. Les systématiciens placent les Arales non loin des Palmales, des Cyclanthales et des Pandanales...

-

ARISTOLOCHIALES

- Écrit par Chantal BERNARD-NENAULT, Jacques MIÈGE

- 1 479 mots

- 2 médias

On a longtemps rassemblé dans l'ordre des Aristolochiales, d'une part, les Aristolochiacées (aristoloches, asarets...), d'autre part, des plantes parasites curieuses à appareil végétatif rudimentaire, les Hydnoracées et les Rafflésiacées.

La plupart des auteurs détachent maintenant...

-

BOIS

- Écrit par Marie Elisabeth BORREDON, Édouard BOUREAU, Xavier DÉGLISE, Carlos VACA-GARCIA

- 9 105 mots

- 8 médias

...cellules verticales à ponctuations aréolées, appelées trachéides. On retrouve de tels éléments cellulaires effilés et ponctués dans de nombreuses espèces d'angiospermes dicotylédones (ex. : chêne), alors que dans des espèces plus évoluées comme les légumineuses les ponctuations aréolées sont... - Afficher les 79 références

Voir aussi

- ZYGOTE

- POLLINISATION

- POACÉES ou GRAMINÉES

- NÉMATODES

- HYPHES

- FÉCONDATION

- OOSPHÈRE

- MYCORHIZES

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- MAGNOLIACÉES

- PLANTES CARNIVORES

- MALVACÉES

- TAXON

- OROBANCHACÉES

- OVAIRE, botanique

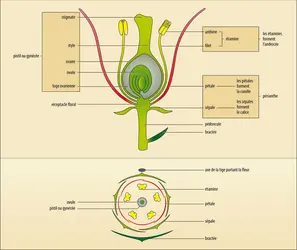

- ÉTAMINE

- CARPELLES

- PISTIL ou GYNÉCÉE, botanique

- OVULE

- GAMÉTOPHYTE

- SAC EMBRYONNAIRE

- DICOTYLÉDONES

- MONOCOTYLÉDONES

- PÉRIANTHE

- ANDROCÉE

- ANTHÈRE

- STIGMATE, botanique

- INFLORESCENCE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- NUCELLE

- ANATOMIE ET MORPHOLOGIE VÉGÉTALE

- TÉGUMENT, botanique

- LIMBE FOLIAIRE

- PHYTOPHAGES

- TUBE POLLINIQUE

- MICROSPORE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- ÉVO-DÉVO (evolutionary developmental biology)

- VÉGÉTAL RÈGNE