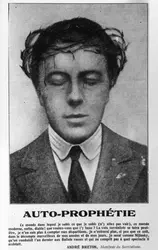

BRETON ANDRÉ (1896-1966)

La naissance du surréalisme

Des prédilections communes, la foi dans les pouvoirs de la poésie ont rapproché de lui, dans les années 1917-1918, Louis Aragon et Philippe Soupault. En mars 1919, ils fondent une revue, Littérature, qui publie les Poésies de Ducasse, les Lettres de guerre de Jacques Vaché, mort (accident ou suicide ?) en janvier 1919, et les premiers textes obtenus par Breton et Soupault au moyen de l'écriture automatique. Breton a été à la fois le découvreur et le théoricien de l'écriture automatique, dont la pratique lui a été suggérée par l'observation des états de demi-sommeil et la méthode freudienne des associations spontanées. Elle exige que l'esprit se mette en état de vacance, afin que s'abolissent les contrôles qui pèsent sur la pensée surveillée, logique, morale, goût ; la vitesse de l'écriture est une des conditions du succès, mais les difficultés n'ont jamais échappé à Breton : il sait que la voix intérieure ne se laisse pas aisément capter, que de multiples interférences se produisent, que la tentation esthétique rôde (« Le Message automatique », 1933, dans Point du Jour). L'écriture automatique n'en demeure pas moins, selon la formule de Maurice Blanchot, « une aspiration orgueilleuse à un mode de connaissance ». Mais elle est aussi agissante : mettant en mouvement des forces inconnues, des désirs profonds, en même temps qu'elle nous révèle à nous-mêmes, à notre insu elle nous libère et nous change. Les Champs magnétiques, œuvre commune d'André Breton et Philippe Soupault qui paraît au printemps de 1920, constituent ainsi la première affirmation du surréalisme. L'adhésion spontanée du groupe de Littérature aux négations de Tzara, qui retrouve parfois le ton même de Vaché, la célébrité des batailles dadaïstes en 1920 et 1921 ont masqué souvent ce fait important : la conception neuve de l'inspiration et de la poésie qui est au cœur du surréalisme s'est dégagée indépendamment de Dada. Très vite, Breton ne peut plus se satisfaire du nihilisme de ce dernier et de ses manifestations qu'il juge stéréotypées et pauvres ; dès le printemps de 1921, lors du procès symbolique intenté à Barrès pour « attentat à la sûreté de l'esprit » et mené par Breton aux yeux de qui les revirements de Barrès engagent le destin de toute révolte, commence la dislocation de Dada. Elle s'achève au printemps de 1922 à travers les péripéties et les polémiques que suscite la tentative de réunion d'un Congrès international pour la détermination et la défense des tendances de l'esprit moderne, dont Breton a pris l'initiative et qui se solde par un échec.

Entre 1922 et 1924, le groupe réuni autour de Littérature, auquel se sont joints entre autres Eluard, Péret, Desnos, Crevel, se livre à diverses expériences dont Breton s'attache dans ses articles à dégager l'importance pour l'exploration de l'inconscient ; à l'écriture s'ajoutent les dessins automatiques, les récits de rêves, les jeux, les paroles ou écrits obtenus dans le sommeil hypnotique. Années difficiles où le surréalisme, bien qu'il se soit déjà largement trouvé, hésite encore sur lui-même. Elles voient passer sur Breton la tentation du silence. C'est la poésie qui lui permet de la surmonter, avec le beau recueil de Clair de terre, à la fin de 1923. Désormais, une étape décisive est franchie ; la publication au printemps de 1924 des Pas perdus, recueil d'articles écrits entre 1918 et 1923, fruits d'une quête de cinq années, semble ouvrir la voie aux nouvelles entreprises ; ce sont presque conjointement, à l'automne de 1924, le Manifeste du surréalisme suivi des poèmes en prose de Poisson soluble, et en décembre le premier numéro de la revue La Révolution surréaliste, dont[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marguerite BONNET : docteur d'État, professeur à l'université de Tours

Classification

Pour citer cet article

Marguerite BONNET. BRETON ANDRÉ (1896-1966) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

L'AMOUR FOU, André Breton - Fiche de lecture

- Écrit par Guy BELZANE

- 979 mots

-

L'ATELIER D'ANDRÉ BRETON (collection)

- Écrit par Cécile DEBRAY

- 955 mots

Quelque trente-sept ans après la mort d'André Breton (1896-1966), son atelier, qui renfermait ses collections d'objets et d'œuvres d'art, ses archives et sa bibliothèque, a été dispersé en vente publique, à l'hôtel Drouot à Paris, du 7 au 17 avril 2003.

L'annonce...

-

CLAIR DE TERRE, André Breton - Fiche de lecture

- Écrit par Guy BELZANE

- 965 mots

Après Mont de piété (1919), Clair de terre est le deuxième recueil poétique d'André Breton (1896-1966). Paru en 1923 dans la collection Littérature associée à la revue homonyme dirigée par Breton, il contient des textes écrits pour la plupart cette même année, qui voit aussi la publication...

-

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES, André Breton et Philippe Soupault - Fiche de lecture

- Écrit par Yves LECLAIR

- 943 mots

Les Champs magnétiques d’André Breton (1896-1966) et de Philippe Soupault (1897-1990) ont été publiés au Sans Pareil, à Paris, le 30 mai 1920, entre l'apocalypse de la guerre 1914-1918 et le début des années folles, quand apparurent le jazz, le mouvement dada, les collages de Max Ernst,...

-

MANIFESTE DU SURRÉALISME (A. Breton)

- Écrit par Hervé VANEL

- 241 mots

Pour l'histoire, le Manifeste du surréalisme d'André Breton, publié en 1924 à Paris, signe l'« acte de naissance » d'un mouvement, d'une tendance, d'un esprit créateur dont les contours (chronologiques, esthétiques) et la définition même restent toutefois difficilement saisissables....

-

MANIFESTE DU SURRÉALISME, André Breton - Fiche de lecture

- Écrit par Yves LECLAIR

- 966 mots

Le Manifeste du surréalisme (1924) d'André Breton (1896-1966), écrivain et chef de file du mouvement surréaliste (1924-1966), est né au lendemain de la Première Guerre mondiale. Traumatisée, la société traverse alors une profonde crise morale et politique, tandis que se propagent des idées...

-

NADJA, André Breton - Fiche de lecture

- Écrit par Pierre VILAR

- 929 mots

- 1 média

Lorsque paraît Nadja en mai 1928, André Breton (1896-1966) est une des figures les plus reconnues de l'avant-garde poétique en France. Depuis 1924, la biographie du poète et théoricien du surréalisme en est venue à se confondre, pratiquement, avec le surréalisme même. D'où une condition dès...

-

LE SURRÉALISME ET LA PEINTURE, André Breton - Fiche de lecture

- Écrit par Guitemie MALDONADO

- 876 mots

Avec Le Surréalisme et la peinture, publié en 1928 par la N.R.F., André Breton (1896-1966), poète et théoricien du surréalisme, précise la position du mouvement à l'égard de l'expression plastique. Très tôt, en effet, la question de l'existence d'une peinture surréaliste s'est imposée dans les débats...

-

ANTI-ART

- Écrit par Alain JOUFFROY

- 3 063 mots

- 1 média

...les œuvres d'art : le doute général qu'inspirent aujourd'hui toutes les théories de la forme et toutes les théories de l'antiforme, ce doute dont André Breton disait en mai 1920 qu'il était « le terrain que nous avons choisi », a rendu impossible toute certitude, quelle qu'elle soit, en matière d'art.... -

BATAILLE GEORGES (1897-1962)

- Écrit par Francis MARMANDE

- 2 716 mots

La seule contribution de Bataille à La Révolution surréaliste sera, à la demande de Breton, la transcription de poèmes médiévaux volontairement dénués de sens : les fatrasies. Son premier livre, W.C., « un cri d'horreur (horreur de moi, non de ma débauche) », est détruit. Il collabore à la... -

BENOÎT JEAN (1922-2010)

- Écrit par Universalis

- 328 mots

Artiste surréaliste, Jean Benoît est né en 1922 à Québec, Canada. Il suit des études à l'école des Beaux-Arts de Montréal, où il est l'élève d'Alfred Pellan. Avec ce dernier, Léon Bellefleur, Albert Dumouchel, Mimi Parent et Jeanne Rhéaume, il est cosignataire en 1948 du...

-

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL, Aimé Césaire - Fiche de lecture

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 181 mots

Cahier d'un retour au pays natal est un long poème d'Aimé Césaire (1913-2008) paru dans sa première version en août 1939 à Paris dans la revue Volontés. Césaire a alors vingt-six ans. Né en Martinique, il a quitté l'île en 1931, après son baccalauréat, pour poursuivre ses études...

- Afficher les 47 références

Voir aussi