THORIUM

En 1828, Jöns Jacob Berzelius découvrit un nouveau métal qu'il baptisa thorium en l'honneur de Thor, dieu de la mythologie scandinave.

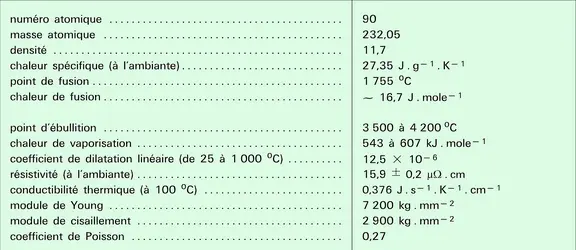

Bien qu'il soit radioactif et relativement rare, cet élément a été utilisé depuis longtemps dans l'industrie, principalement pour la fabrication des manchons de becs de gaz. Il entre maintenant dans la composition des filaments de tungstène des lampes à incandescence, sous la forme de son oxyde, la thorine. Associée à différents métaux, la thorine forme des « cermets » (alliage d'une céramique et d'un métal), qui sont employés en électronique comme sources d'électrons. Ajouté au magnésium, le thorium augmente la résistance mécanique de ce métal à haute température, et les alliages ainsi formés trouvent des débouchés importants en aéronautique. Mais c'est surtout depuis le début de l'exploitation de l'énergie nucléaire que le thorium, en tant que combustible nucléaire, a vu son domaine d'applications s'élargir.

Minerais

La proportion de thorium dans la croûte terrestre est de l'ordre de un cent-millième, c'est-à-dire qu'il est plus abondant que l'étain, l'arsenic et les métaux précieux. Il y en a deux fois moins que de plomb, quatre fois moins que de zinc, dix fois moins que de cuivre, mais il est de trois à quatre fois plus abondant que l'uranium. Les minéraux où le thorium est le principal constituant sont la chéralite, la huttonite, la pilbarite, la thorianite, la thorite et la thorogummite. Parmi eux, seuls le silicate (thorite et thorogummite) et l'oxyde (thorianite) ont un intérêt économique. De petits gisements alluvionnaires de thorianite sont exploités à Madagascar. La principale source de thorium est la monazite, qui est essentiellement un orthophosphate de lanthane et de cérium, auquel viennent s'ajouter de la silice et des oxydes d'uranium, de titane et de fer. Suivant le lieu d'origine, la teneur en thorium peut varier de 1 à 10 p. 100. Les principaux gisements de monazite sont les sables des plages de Travancore (Inde) et de l'État de Bahia (Brésil). On en trouve également sur la côte ouest du Sri Lanka, en Australie (Nouvelle-Galles du Sud, Queensland), en Indonésie, en Malaisie, en Égypte, aux États-Unis (Idaho, Floride), en Russie (Oural), en république d'Afrique du Sud et en Norvège.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alfred LECOCQ : ingénieur à l'École nationale supérieure de chimie de Lille, docteur ès sciences physiques, président de l'Euriwa

- Jean-Pierre ZANGHI : docteur de troisième cycle en métallurgie

Classification

Pour citer cet article

Alfred LECOCQ et Jean-Pierre ZANGHI. THORIUM [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

HAHN OTTO (1879-1968)

- Écrit par Agnès LECOURTOIS

- 401 mots

- 4 médias

Chimiste allemand, lauréat du prix Nobel (1944) pour ses travaux sur la fission de l'uranium.

Né à Francfort, il fait ses études universitaires à Marburg, puis à Munich, où il obtient son doctorat en 1901. Il deviendra le plus grand radiochimiste de l'Allemagne. Tôt attiré par la chimie...

-

MAGNÉSIUM

- Écrit par Maurice HARDOUIN, Michel SCHEIDECKER

- 4 273 mots

- 8 médias

L'addition de thorium (radioactif), de lanthanides ou d'argent permet de maintenir les propriétés mécaniques mesurées à chaud. Ces éléments sont compatibles avec le zirconium, et les propriétés spécifiques des deux types d'addition sont cumulatives. Ces alliages sont susceptibles de durcissement... -

NUCLÉAIRE - Réacteurs nucléaires

- Écrit par Jean BUSSAC, Frank CARRÉ, Robert DAUTRAY, Jules HOROWITZ, Jean TEILLAC

- 12 438 mots

- 9 médias

...En énergie nucléaire, on réserve l'appellation noyaux fissiles à ceux qui sont fissiles à toute énergie (235U, 233U, 239Pu, 241Pu). Les noyaux 232Th, 238U, 240Pu, qui ne sont fissiles qu'aux énergies supérieures à 1 MeV et qui, dans les réacteurs, contribuent nettement moins aux fissions que les... -

NUCLÉAIRE - Applications civiles

- Écrit par Pierre BACHER

- 6 724 mots

- 9 médias

Les filières à base de thorium produisent très peu d'actinides mineurs transuraniens (éléments dont le nombre atomique est supérieur à celui de l'uranium – neptunium, plutonium, américium, etc.), mais en produisent d'autres (232U et 234U, 231Pa), non moins radiotoxiques à très... - Afficher les 11 références

Voir aussi

- RÉACTEUR À EAU LOURDE

- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS

- CERMETS

- ÉLECTRODES

- LAMPE, technologie

- COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

- ACTINIDES

- SURGÉNÉRATEURS

- FERTILES MATÉRIAUX

- CATHODE

- PRÉCIPITATION, chimie

- PURIFICATION, physico-chimie

- MONAZITE

- ÉLECTROMÉTALLURGIE

- THORINE (oxyde de thorium)

- ÉLECTROTRANSPORT

- TERRES RARES