NEUROVÉGÉTATIF SYSTÈME

Les centres de commande végétatifs

Ils sont échelonnés à tous les niveaux de l'axe cérébro-spinal : centres primaires en général situés au niveau de la moelle ; centres du tronc cérébral (bulbaires et pontins), responsables surtout des régulations circulatoires et respiratoires ; centres hypothalamiques, lieux de commande des réactions neuro-endocriniennes et des comportements liés aux besoins primaires.

Les centres primaires

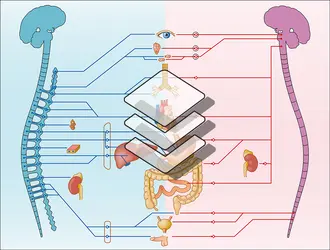

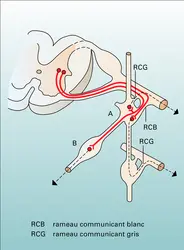

Ils sont constitués, dans le cas de l'orthosympathique (O.S.), par des groupes, souvent localisés dans plusieurs métamères, de cellules nerveuses dont partent les neurones préganglionnaires. Dans le cas du parasympathique (P.S.), il s'agit des groupes cellulaires soit crâniens, soit sacrés dont naît l'innervation parasympathique.

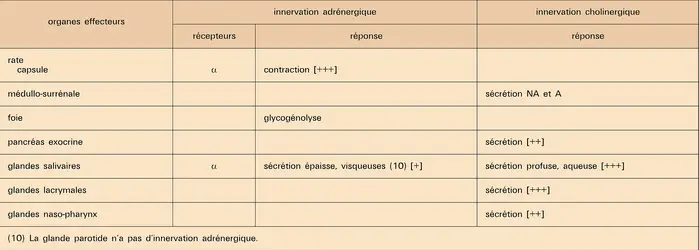

Pour chaque organe, le tableau résume toutes ces données : la nature (O.S. ou P.S.), le lieu d'origine, la voie nerveuse périphérique empruntée, les effets physiologiques sont indiqués. Les deux dernières colonnes mentionnent le stimulus et la voie nerveuse afférente qui mettent ces centres primaires en jeu. En effet, la plupart des effets décrits sont susceptibles d'apparaître sans l'intervention des centres végétatifs supérieurs.

Les centres végétatifs du tronc cérébral

Au niveau du bulbe et du tegmentum pontin existent deux centres de commande qui, du fait de l'arrivée à leur niveau de voies afférentes importantes, sont de véritables centres de régulation.

Les centres cardio-vasculaires

Ils comprennent d'une part les centres vasomoteurs qui président à la contraction ou à la dilatation des parois vasculaires, et d'autre part les centres cardiorégulateurs qui commandent à l'accélération et au ralentissement cardiaque, au réglage du tonus et à la puissance de l'ondée pulsatile cardiaque.

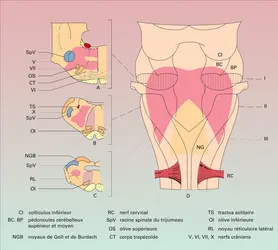

La figure indique la topographie de ces centres sur des coupes transversales du tronc cérébral (à gauche) et leurs projections sur le plancher du 4e ventricule (à droite). C'est au niveau de ces centres qu'arrivent les afférences baroceptives qui, à tout moment, mesurent les variations de la pression artérielle. Les centres vasomoteurs et cardiorégulateurs ont une activité tonique continue qui, en commandant aux différents facteurs qui maintiennent la pression artérielle (pompe cardiaque, résistances vasculaires périphériques résultant de la contraction soutenue des parois vasculaires), règle le niveau de cette pression. Si celle-ci augmente, les barocepteurs (situés au niveau des bifurcations carotidiennes et de la crosse de l'aorte) intensifient leurs messages ; ces afférences inhibent le tonus des centres bulbaires et la pression diminue (cf. systèmescirculatoires-Appareil circulatoire humain). Des mécanismes inverses jouent si la pression diminue ; les mécanismes bulbaires intimes de cette régulation très bien décrite sont encore à l'étude.

Les centres respiratoires

Les centres respiratoires sont échelonnés aux niveaux bulbaires et pontins. Les différentes expériences de stimulation localisée ont démontré l'existence d'un centre inspirateur dans la partie ventromédiane du bulbe et d'un centre expirateur dans sa région dorsolatérale. Ces deux structures à activité antagoniste sont capables de maintenir à elles seules une certaine rythmicité respiratoire. Celle-ci provient en fait surtout de deux séries de structures surimposées à ces centres bulbaires : d'une part, des centres pontiques dont l'un (centre « apneustique ») renforce considérablement la profondeur et la durée de l'inspiration, qui se maintiendrait en un spasme respiratoire si n'intervenait un autre centre (dit « pneumotaxique ») capable de briser ce spasme et de rétablir la rythmicité ; d'autre part, des afférences issues des récepteurs pulmonaires sensibles à l'inflation inspiratoire ; les messages issus de ces « tensiorécepteurs » évaluent la profondeur de l'inspiration[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul DELL : ancien directeur de recherche au C.N.R.S., Institut de neurophysiologie et de psychophysiologie, Marseille

Classification

Pour citer cet article

Paul DELL. NEUROVÉGÉTATIF SYSTÈME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BULBE RACHIDIEN

- Écrit par Paul LAGET

- 4 096 mots

- 5 médias

Ilest connu que le bulbe rachidien constitue une région d'importance vitale et que sa destruction ou une lésion même légère sont fatales (nœud vital de Flourens). Cela tient à la présence, au sein de la réticulée bulbaire, de centres de première importance pour le contrôle et la régulation respiratoire... -

CERVEAU HUMAIN

- Écrit par André BOURGUIGNON, Cyrille KOUPERNIK, Pierre-Marie LLEDO, Bernard MAZOYER, Jean-Didier VINCENT

- 12 782 mots

- 9 médias

Sous le thalamus se trouve l'hypothalamus qui rassemble toutes les régulations viscérales participant à l'homéostasie du milieu intérieur. Véritable centrale végétative, il joue un rôle fondamental dans l'intégration des fonctions somatiques, autonomes et endocriniennes car il reçoit des informations... -

COMA

- Écrit par Marie-Elisabeth FAYMONVILLE, Geneviève LABORIT, Henri LABORIT, Steven LAUREYS, Pierre MAQUET

- 3 197 mots

- 3 médias

...artérielle, favoriser secondairement la défaillance circulatoire, ou collapsus, et l'élévation thermique. Dans cette forme de coma, la réactivité aux stimuli se traduit par des réponsesneurovégétatives (bouffées vasomotrices, troubles respiratoires et cardio-vasculaires, dilatation pupillaire). -

HOMÉOSTASIE

- Écrit par Jack BAILLET

- 4 842 mots

- 2 médias

De la même manière, les divers étages du système nerveux végétatif sont coiffés par un système diencéphalo- limbique dont l'activité apparaît de manière évidente après ablation du manteau cortical (Goltz, W. B. Cannon), ou par excitation directe de certaines zones (J. P. Karplus et A. Kreidl ; W. R.... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- NERF PNEUMOGASTRIQUE ou NERF VAGUE

- POUMON

- TYROSINE

- ADRÉNERGIQUE SYSTÈME

- RELEASING FACTORS (RF)

- FSH (Follicle Stimulating Hormone) ou HORMONE FOLLICULO-STIMULANTE

- VASOPRESSINE ou HORMONE ANTIDIURÉTIQUE (ADH) ou PITRESSINE

- MÉDULLOSURRÉNALE

- MAO (monoamine oxydase)

- TEGMENTUM, neuroanatomie

- PRESSION SANGUINE

- HYDRIQUE ÉQUILIBRE

- CHÉMORÉCEPTEUR

- FAIM, psychophysiologie

- PHYSIOLOGIE

- DIABÈTE INSIPIDE

- NERFS CRÂNIENS

- BARORÉCEPTEUR

- NEUROPHYSIOLOGIE

- ORTHOSYMPATHIQUE SYSTÈME ou SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE

- PARASYMPATHIQUE SYSTÈME NERVEUX

- IMAO (inhibiteur de la monoamine oxydase)

- RÉGULATION BIOLOGIQUE

- NEURONES NORADRÉNERGIQUES

- RÉCEPTEUR, physiologie

- SATIÉTÉ, physiologie

- NEURONE ou CELLULE NERVEUSE

- NICOTINE

- OSMORÉCEPTEURS

- CHOLINESTÉRASES

- CHOLINERGIQUE SYSTÈME

- HYPERPHAGIE

- VÉGÉTATIVE VIE

- FEEDBACK ou RÉTROACTION

- NORADRÉNALINE

- RESPIRATION

- NEUROBIOLOGIE

- NEUROMÉDIATEURS ou NEUROTRANSMETTEURS

- NEUROENDOCRINOLOGIE

- ALIMENTAIRE COMPORTEMENT

- ALPHA-ADRÉNERGIQUES RÉCEPTEURS

- EFFÉRENCES, neurologie

- AFFÉRENCES, neurologie

- BÊTA-ADRÉNERGIQUES RÉCEPTEURS

- CIRCULATION SANGUINE

- NEUROTRANSMISSION

- NEUROLOGIE HISTOIRE DE LA

- PRISE ALIMENTAIRE

- ACÉTYLCHOLINESTÉRASE