PEINTURE DU XVIIe SIÈCLE

Articles

-

AACHEN HANS VON (1552-1615)

- Écrit par Sylvie BÉGUIN

- 198 mots

- 2 médias

-

ALBANE FRANCESCO ALBANI dit L' (1578-1660)

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 608 mots

Comme le Dominiquin et Guido Reni, le peintre bolonais Francesco Albani travaille chez Denis Calvaert, un maniériste anversois fixé très tôt en Italie, avant d'entrer, vers 1595, dans l'atelier des Carrache. Le plus célèbre de ceux-ci, Annibal, est déjà parti pour Rome à cette...

-

ALLÉGORIE

- Écrit par Frédéric ELSIG, Jean-François GROULIER, Jacqueline LICHTENSTEIN, Daniel POIRION, Daniel RUSSO, Gilles SAURON

- 11 594 mots

- 5 médias

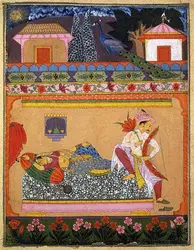

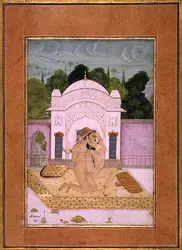

Stimulée par les prescriptions du concile de Trente, héritant de la tradition humaniste du xvie siècle,la peinture allégorique prend, au xviie siècle, une extension considérable dans tous les pays catholiques. L'Europe protestante, particulièrement l'Allemagne et la Hollande, la diffusera surtout... -

ANDALOUSIE

- Écrit par Michel DRAIN, Marcel DURLIAT, Philippe WOLFF

- 10 381 mots

- 17 médias

Par un curieux décalage entre l'art et l'histoire, qui a été maintes fois signalé, c'est au xviie siècle seulement que la peinture andalouse connut son véritable âge d'or, grâce surtout à l'éclatante fécondité de Séville. -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Peinture

- Écrit par Jacques CARRÉ, Barthélémy JOBERT

- 8 176 mots

- 12 médias

Le règne de Charles Ier (1625-1649) marqua un tournant dans l'histoire du goût et de la peinture en Angleterre. Le souverain et quelques-uns de ses courtisans comme Buckingham et Arundel se passionnèrent pour la peinture vénitienne et flamande. Le roi avait découvert les œuvres de Titien lors... -

ANVERS

- Écrit par Guido PEETERS, Carl VAN DE VELDE, Christian VANDERMOTTEN

- 8 398 mots

- 5 médias

La peinture flamande de la première moitié du xviie siècle est entièrement dominée par la figure de Pierre-Paul Rubens, qui a su réaliser magistralement la synthèse de la tradition autochtone et de l'art italien. Après un temps d'apprentissage à Anvers, il effectue un séjour de huit ans en Italie,... -

ARAGON

- Écrit par Roland COURTOT, Marcel DURLIAT, Philippe WOLFF

- 8 652 mots

- 6 médias

Dès la seconde moitié du xviie siècle, on assiste également dans le domaine de la peinture au réveil du foyer aragonais. Il est marqué par l'activité de Jusepe Martínez (1601-1682). Cet artiste estimable, qui fut aussi un bon observateur de l'art de son temps, eut pour successeur son fils Antonio,... -

ARPIN GIUSEPPE CESARI dit LE CAVALIER D' (1568-1640)

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 305 mots

Issu du maniérisme romain (certains dessins de jeunesse montrent notamment l'influence des Zuccari), le Cavalier d'Arpin en prolonge d'abord la tradition avec une certaine force. À Naples, où il séjourne de 1589 à 1591, les œuvres qu'il laisse à la chartreuse de San Martino (...

-

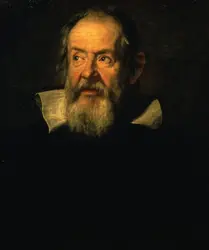

AUTOPORTRAIT, peinture

- Écrit par Robert FOHR

- 3 573 mots

- 6 médias

...artisanal –, mais du dessin, la partie la plus intellectuelle de l'art (G. Vasari, 1566-1568, Offices ; L. Meléndez, 1746, musée du Louvre). Au xviie siècle, c'est l' atelier lui-même, dont le décor peut être à l'image de la dignité de la fonction, qui sert de cadre aux autoportraits les plus... -

AUTOPORTRAIT EN ORIENTAL (Rembrandt)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 281 mots

- 1 média

Rembrandt (1606-1669) est, dans l'histoire de la peinture occidentale, l'artiste qui s'est le plus représenté. Comme beaucoup de peintres, il s'est figuré dans des scènes religieuses ou historiques (son premier autoportrait daté est de 1626), et il continuera un certain temps dans cette veine, ainsi...

-

AUTOPORTRAITS DE REMBRANDT - (repères chronologiques)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 445 mots

1606 Naissance de Rembrandt.

1626 Rembrandt se peint dans un Tableau d'histoire (La Clémence de Charles Quint ?) Stedelijk Museum De Lakenhal, Leyde).

1627-1630 Autoportraits peints, dessinés ou gravés centrés sur l'expression du visage (tronie).

1631 Autoportrait en costume oriental...

-

AVERCAMP HENDRICK (1585-1634)

- Écrit par Jacques FOUCART

- 631 mots

- 1 média

Un des premiers paysagistes de l'école néerlandaise du xviie siècle, Hendrick Avercamp fait la transition entre une conception décorative d'origine flamande et encore archaïque et les nouvelles ambitions réalistes et objectives développées en Hollande avec Esaias van de Velde et ...

-

BACICCIA GIOVANNI BATTISTA GAULLI dit (1639-1709)

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 198 mots

À Gênes, Baciccia étudie les œuvres de Perino del Vaga, de Barocci et aussi celles de Rubens, de Van Dyck, avant de partir pour Rome en 1657. Attiré par Bernin, alors au faîte de sa gloire, mais désormais occupé exclusivement d'architecture, Baciccia adhère totalement à sa vision plastique....

-

BAMBOCHADE

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 155 mots

Terme qui désigne les tableaux de genre mis à la mode à Rome dans le second quart du xviie siècle par le Hollandais Pieter van Laer auquel sa petite taille et son aspect physique avaient valu le surnom de Bamboccio (le petit homme, la poupée). Jusqu'à une époque récente, on attribuait à Bamboccio...

-

BAROQUE

- Écrit par Claude-Gilbert DUBOIS, Pierre-Paul LACAS, Victor-Lucien TAPIÉ

- 20 831 mots

- 23 médias

...Moins que l'exemple de la galerie Farnèse elle-même, l'arrivée à Rome d'autres peintres bolonais : Albani, Guido Reni, le Dominiquin fut décisive pour la peinture. Ils œuvrèrent aussi bien pour les commandes profanes (L'Aurore du Guide, au Casino Rospigliosi) que pour la clientèle religieuse : fresques... -

BELLUCCI ANTONIO (1654-1726)

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 158 mots

Formé à Venise près des peintres d'orientation naturaliste initiés par Luca Giordano aux effets de lumière contrastés — l'Allemand C. Loth, le Padouan Zanchi — Bellucci peint notamment, à San Pietro di Castello, un Saint Laurent priant pour la fin de la peste, intéressant par...

-

BERCHEM ou BERGHEM NICOLAES PIETERSZ (1620-1683)

- Écrit par Françoise HEILBRUN

- 666 mots

Né à Haarlem, Nicolaes Berchem devient membre de la guilde de cette ville en 1642. Il meurt à Amsterdam où il s'était fixé depuis 1677. Il est un des peintres italianisants de la deuxième génération, celle de Both et d'Asselyn, de dix ans ses aînés. Comme ces derniers, il est allé très probablement...

-

BRIL ou BRILL PAUL (1554-1626)

- Écrit par Jacques FOUCART

- 462 mots

- 1 média

Figure importante de la peinture de paysage des premières années du xviie siècle, Paul Bril est l'un des initiateurs de la vedute composée. Nordique transplanté en Italie, il exerce là une immense influence par son rôle capital d'artiste de transition entre le paysage maniériste fantastique...

-

BROUWER ADRIAEN (1605/06-1638)

- Écrit par J. BOUTON

- 976 mots

- 1 média

Peintre de genre, de paysages et de portraits, Adriaen Brouwer est né à Oudenaarde et mort à Anvers. D'abord élève de son père qui faisait des cartons de tapisseries, on le retrouve ensuite en Hollande : à Amsterdam, en 1626, puis à Haarlem, en 1628, dans l'atelier de Frans Hals...

-

BRUEGEL PIETER II, dit BRUEGEL D'ENFER (1564-1638)

- Écrit par Jacques FOUCART

- 785 mots

Fils aîné de Pieter I Bruegel (le plus grand et le plus connu des Bruegel), tôt fixé à Anvers, Bruegel d'Enfer se forme chez un certain Gillis van Coninxloo qui ne serait pas, selon Marlier, le paysagiste, mais un peintre homonyme étroitement apparenté à la famille de Pieter Coecke dont...

Médias