IMAGE ANIMÉE

La méthode graphique

La question de l’analyse et de l’enregistrement du mouvement avant sa synthèse et sa restitution sur un écran, matérialisée également par ce que l’on a appelé au xixe siècle la méthode graphique, est cruciale : c’est par cette voie que le cinématographe est concrètement né. La méthode graphique, apparue au xviiie siècle (anémomètre de Louis-Léon Pajot, 1734), développée notamment à partir des années 1840 par plusieurs physiologistes allemands puis par le biomécanicien français Étienne-Jules Marey, a d’abord pour vocation de « suppléer à l’insuffisance des sens ». Il s’agit de transcrire sur papier ou sur une surface sensible, par des mécanismes inscripteurs extrêmement variés et ingénieux, les infimes pulsations, vibrations, ondulations, secousses et tressaillements produits par les mouvements de tous les corps vivants ou inanimés. Un graphe est produit, une langue universelle capable d’être déchiffrée par n’importe quel scientifique du monde entier.

Un phénomène précis, au cours des années 1850-1880, va permettre l’émergence définitive de la chronophotographie, future cinématographie. Marey constate que la méthode graphique présente un défaut : le style inscripteur utilisé dans les appareils enregistreurs possède une inertie qui déforme légèrement les tracés. Il n’y a qu’un seul moyen pour y remédier : utiliser un système inscripteur sans aucune force d’inertie. Ce système, c’est le rayon lumineux. Dès lors, la méthode graphique bascule vers la chronophotographie.

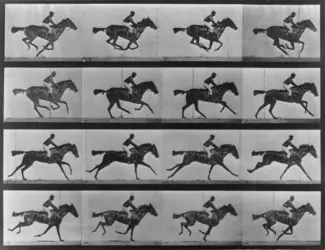

En 1874, l’astronome Jules Janssen exploite ce principe et réussit à photographier, sur disque sensible daguerrien, les différentes phases du passage de Vénus entre le Soleil et la Terre. Son « revolver photographique » va servir de modèle au « fusil photographique » de Marey (1882) tandis qu’aux États-Unis le photographe britannique Eadweard Muybridge réalise à partir de 1878 les premiers clichés successifs de chevaux au galop.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laurent MANNONI : directeur scientifique du patrimoine à la Cinémathèque française

Classification

Pour citer cet article

Laurent MANNONI. IMAGE ANIMÉE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ANTHROPOLOGIE VISUELLE

- Écrit par Damien MOTTIER

- 4 464 mots

...des séquences spécifiques de l’activité humaine pour en favoriser l’étude. Puis il a élaboré un programme d’anthropologie visuelle avant l’heure (Piault, 2000), faisantdes images animées une source d’analyse comparée du mouvement des corps, selon une théorie où la différence raciale prévalait. -

CINÉMA (Aspects généraux) - Les techniques du cinéma

- Écrit par Michel BAPTISTE, Pierre BRARD, Jean COLLET, Michel FAVREAU, Tony GAUTHIER

- 17 534 mots

- 17 médias

Au cours du xxie siècle, des évolutions dans les techniques de restitution d'images animées en relief pourront permettre d'éviter l'utilisation de lunettes stéréoscopiques. Plusieurs inventeurs ont déjà tenté de mettre au point des procédés de projection stéréoscopique où le relief serait visible... -

CINÉMA (Cinémas parallèles) - Le cinéma d'animation

- Écrit par Bernard GÉNIN, André MARTIN

- 17 657 mots

- 6 médias

Depuis les années cinquante, mais seulement dans des laboratoires réservés aux recherches militaire, industrielle et architecturale, le couplage du tube cathodique et de l'ordinateur préparait l'émergence d'un nouveau système de création picturale. Lié à un codage de toutes les valeurs visuelles en... -

CINÉMA (Réalisation d'un film) - Musique de film

- Écrit par Alain GAREL

- 6 489 mots

- 5 médias

...montage, enfin de la seule vertu symphonique de son orchestration visuelle. [...] Mais, dès mon premier film, je déchantai. J'avais aperçu à temps que l'image animée n'a pas, par vertu propre, le pouvoir affectif que je lui attribuais ; que sans musique les images ne parlent pas ; que la musique,... - Afficher les 10 références

Voir aussi

- FILM

- CAMÉRA

- REYNAUD ÉMILE (1844-1918)

- PRISE DE VUE

- PROJECTEURS

- SKLADANOWSKY MAX (1863-1939) et EMIL (1859-1945)

- PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE

- CINÉMATOGRAPHE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XIXe s.

- CINÉMA HISTOIRE DU

- PROJECTION LUMINEUSE

- MOUVEMENT ENREGISTREMENT DU

- RENAISSANCE PEINTURE DE LA

- DELLA PORTA GIAMBATTISTA (1535-1615)

- CHRONOPHOTOGRAPHIE

- EFFETS SPÉCIAUX, cinéma

- SCIENCES HISTOIRE DES