EUROPE, préhistoire et protohistoire

On emploie généralement les termes « préhistoire » et « protohistoire » – cette deuxième période étant parfois incluse dans la première –, pour désigner l'étude des sociétés humaines qui n'ont pas laissé de traces écrites. Elle se fonde donc essentiellement sur l'examen des vestiges de la présence humaine que les fouilles archéologiques mettent au jour.

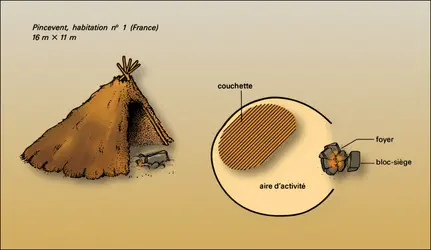

Bien que la délimitation chronologique varie selon les régions du monde et soit susceptible de nouvelles datations, en fonction des découvertes, on peut dire que la préhistoire rassemble le Paléolithique, le Mésolithique et le Néolithique (cf. ces trois articles). La période la plus longue, le Paléolithique, ne commence pas avec l'apparition des premiers hominidés (il y a de 6 à 7 millions d'années), mais avec l'apparition des premiers objets de pierre travaillés par l'homme, soit aux alentours de 3 millions d'années, et finit aux environs de – 10 000 ans. Ses traits caractéristiques sont le développement de l'industrie de la pierre au début, puis de la pierre et de matières dures animales à la fin (des objets en matières végétales ont sûrement existé pendant ces périodes, mais ils ne sont que très rarement conservés), et une économie de prédation. Ces hommes préhistoriques sont des nomades chasseurs-cueilleurs. Le Mésolithique constitue, pour ce qui concerne l'Europe, une période spécifique : l'homme conserve un outillage varié, réalisé dans différentes matières, mais n'évolue plus dans un environnement glaciaire. Son outillage devient microlithique, car probablement mieux adapté aux conditions environnementales liées au changement climatique. Il vit uniquement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Au Néolithique, qui se situe en Europe entre vers – 6500 - – 4000, les hommes se sédentarisent, pratiquent l'agriculture et l'élevage – à partir d'espèces qui semblent avoir été domestiquées d'abord au Moyen-Orient –, construisent les premiers villages : l'économie devient productrice, tandis qu'une nouvelle forme d'organisation sociale se fait jour.

La protohistoire se présente comme la période postérieure au Néolithique, où se développent des sociétés sans écriture qui vont maîtriser les premiers métaux. Elle correspond au Chalcolithique ou Âge du cuivre, à l'Âge du bronze, puis l'Âge du fer. Les plus récentes de ces sociétés seront contemporaines d'autres civilisations qui maîtriseront l'écriture. Considérée parfois comme une époque de transition entre la préhistoire et l'histoire, la protohistoire n'en constitue pas moins une phase originale de l'évolution humaine, marquée par la découverte et le développement de la métallurgie. C'est aussi le moment où se renforce la dimension défensive de l'habitat, avec la création d'enceintes destinées à protéger des sites. Un nouveau type d'urbanisation apparaît alors, ainsi qu'une organisation sociale complexe qui vont permettre l'émergence des premiers États.

Du Paléolithique au Mésolithique

Les premiers peuplements

Jusqu'au début des années 1990, deux hypothèses s'opposaient sur la question du premier peuplement de l'Europe. Selon la première, il se situe aux alentours de 600 000 à 550 000 ans, subcontemporains de la présence sur ce continent de l'Acheuléen (période du Paléolithique inférieur caractérisée par la fabrication d'outils taillés sur les deux faces, appelés bifaces). Les traces plus anciennes étaient, selon les tenants de cette hypothèse, trop sporadiques et très discutables. Selon la seconde hypothèse, l'Europe aurait été peuplée il y a un million d'années ou plus. Les données archéologiques analysées étaient alors exclusivement des vestiges lithiques mis au jour sur des sites dont[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gérard BAILLOUD : maître de recherche au C.N.R.S.

- Jean GUILAINE : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur au Collège de France

- Michèle JULIEN : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur du laboratoire d'ethnologie préhistorique du C.N.R.S., U.R.A. 275

- Bruno MAUREILLE : directeur de recherche au CNRS, directeur du département de sciences archéologiques de l'université de Bordeaux

- Michel ORLIAC : chercheur au C.N.R.S.

- Alain TURQ : conservateur en chef du Patrimoine

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Gérard BAILLOUD, Universalis, Jean GUILAINE, Michèle JULIEN, Bruno MAUREILLE, Michel ORLIAC et Alain TURQ. EUROPE, préhistoire et protohistoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 849 mots

- 3 médias

...proche par une suite de tels villages, un nouveau étant fondé dès que le précédent atteignait une taille critique. Le même processus se répéta pour la colonisation néolithique de l’Europe, sensiblement contemporaine, à partir de la péninsule balkanique. Jamais les villages ne dépasseront une ou deux centaines... -

ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 207 mots

- 1 média

Au cours du Ve millénaire, la façade atlantique de l'Europe se couvre, depuis le Danemark jusqu’au Portugal, de monuments mégalithiques ou dolmens. Il s'agit de chambres funéraires construites en gros blocs de pierre, pesant souvent plusieurs tonnes, et recouvertes d'un tertre, ou tumulus,...

-

ARCY-SUR-CURE, site préhistorique

- Écrit par Dominique BAFFIER

- 1 246 mots

Le site d'Arcy-sur-Cure (Yonne), site majeur pour l'étude du Paléolithique moyen et supérieur de la France du Nord, se situe, au sud du Bassin parisien, entre Auxerre et Avallon. Il est constitué par un ensemble de cavernes creusées par la Cure dans un massif calcaire corallien émergé...

-

ART DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR (Europe)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 192 mots

Les plus anciens objets d'art, au sens traditionnel du terme, ne remontent qu'à l'apparition de l'homme moderne (Homo sapiens sapiens) en Europe au Paléolithique supérieur, il y a environ 30 000 ans, avec la civilisation aurignacienne. On ne connaît, en effet, pas d'œuvres...

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- BILZINGSLEBEN SITE PRÉHISTORIQUE DE, Allemagne

- VALLONNET GROTTE DU, Alpes-Maritimes

- MÉZHIRITCH SITE PRÉHISTORIQUE DE, Ukraine

- TORQUE

- PROTOHISTORIQUE ART

- ROUE

- HALLSTATT CIVILISATION DE

- EUROPE, histoire

- LABOUR

- INHUMATION

- VÊTEMENT

- HACHE

- NATOUFIEN

- FOUILLES, archéologie

- PIERRE, architecture

- PRIMITIVE ARCHITECTURE

- GALETS, industrie lithique

- RITES FUNÉRAIRES

- FOSSÉ

- REMPART

- MAMMOUTH

- LACUSTRES CITÉS

- URNES CINÉRAIRES

- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine

- POINTE, outillage préhistorique

- HOMO ANTECESSOR

- MÉZINE SITE PRÉHISTORIQUE DE, Ukraine

- TAUTAVEL HOMME DE

- SILEX

- SÉDENTARISATION

- MOUSTÉRIEN

- MICROLITHES, préhistoire

- FEU TECHNIQUES DU

- INCINÉRATION

- VILLAGE

- TOMBE

- WÜRM, glaciation

- BRONZE ART DU

- TÈNE LA

- AFRIQUE, préhistoire

- LAME, industrie préhistorique

- FOYER, préhistoire

- CORDÉS GROUPES

- CAMPANIFORMES GROUPES

- UNETICE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- MELKA KUNTURÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- TERRA AMATA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Alpes-Maritimes

- RHEINDALEN SITE PRÉHISTORIQUE DE, Allemagne

- MOLODOVA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Ukraine

- HUTTE

- MALTA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Sibérie

- L'ESCALE GROTTE DE, Bouches-du-Rhône

- DANUBIENNE MAISON

- SKARA BRAE

- LOUGH GUR

- MÉTALLURGIE, histoire

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- DÉFRICHEMENT, agriculture

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire

- CHARIOT

- HABITAT PROTOHISTORIQUE

- BRIQUE CRUE