EUROPE, préhistoire et protohistoire

Le Néolithique

Les premiers villages

Dans l'Europe néolithique, l'habitat était tributaire de données culturelles (la tradition ou, au contraire, certaines innovations dans l'art de construire), d'éléments naturels (le matériau disponible), de préoccupations socio−économiques ou défensives, enfin de facteurs propres à l'évolution des cultures elles−mêmes.

La gamme des matériaux utilisés reste limitée ; en revanche, l'habitat néolithique européen est loin d'être uniforme. Cette diversité s'exprime à travers le choix du site, le plan des cabanes, la disposition des diverses unités bâties, les systèmes de bornage ou de retranchement, etc.

La fréquentation des grottes et des abris s'est largement poursuivie, dans les régions calcaires, à toutes les phases du Néolithique. Il faut voir dans ces lieux, selon toute vraisemblance, des habitats temporaires liés à une certaine mobilité de vie.

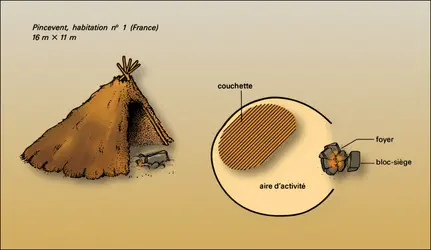

En plein air, les habitats de type paléolithique en « hutte » n'ont certainement pas disparu immédiatement. Certaines de ces cabanes ont des formes particulières, comme c'est le cas au « proto-Néolithique » de Lepenski Vir (Serbie) : là, des huttes trapézoïdales à charpente et assemblage de bois abritaient un foyer construit. On a signalé aussi des huttes creusées dans le sol, par exemple dans la culture du Néolithique ancien de Starčevo (Hongrie) où l'on envisage l'existence de cabanes faites d'un toit en bâtière reposant sur le sol et abritant un espace creusé. Le caractère peu élaboré de ces constructions peut être lié à une sédentarité imparfaite ou au poids des traditions.

L'utilisation de la pierre semble se limiter d'abord aux pays de l'est du bassin méditerranéen, où elle apparaît dans des soubassements (ils peuvent toutefois atteindre 2 mètres de hauteur dans les maisons circulaires en toit en dôme de Khirokitia, Chypre). Excepté dans sa partie nord, l'aire égéenne reste le domaine des maisons en brique crue, quadrangulaires, parfois avec porche d'entrée, et gagnant peu à peu en complexité. Le passage à l'Âge du bronze est marqué par une utilisation accrue de la pierre, par le développement occasionnel de constructions circulaires ou semi-circulaires, et par une plus grande tendance à l'agglomération des cabanes (murs mitoyens). Dans la Méditerranée occidentale, en dépit de cas isolés, la construction en pierre ne prend une réelle extension qu'au IIIe millénaire. Les exemples les plus représentatifs en sont les « castros » portugais, petites forteresses ceinturées par plusieurs murs de protection et par des bastions. Les cabanes pouvaient être rondes ou quadrangulaires ; le bois intervenait probablement dans la charpente et dans les parties supérieures. De nombreux cas similaires existent dans le sud-est de l'Espagne (Los Millares). Des cabanes rondes, ovales ou allongées, terminées par une abside, caractérisent en Languedoc oriental le groupe de Fontbouisse. Dans certains cas, de petites pièces circulaires ont été voûtées en dôme à l'aide de pierres plates (Boussargues).

Une autre variété de village en pierre est constituée par les établissements de Rinyo et de Skara Brae dans les îles au nord de l'Écosse. Les maisons, carrées ou oblongues, possédaient des angles arrondis. Les murs de pierre étaient bâtis en encorbellement jusqu'à une certaine hauteur, la couverture pouvant être assurée par du bois ou des os de cétacés. Ces habitations étaient de faible hauteur, mitoyennes ou séparées par d'étroits couloirs couverts. Cette architecture était parfaitement adaptée à un environnement éventé.

En Europe balkanique (Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Serbie, Monténégro...), l'habitat en tell est très fréquent. Dans les riches plaines agricoles de ces pays, les premiers paysans se[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gérard BAILLOUD : maître de recherche au C.N.R.S.

- Jean GUILAINE : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur au Collège de France

- Michèle JULIEN : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur du laboratoire d'ethnologie préhistorique du C.N.R.S., U.R.A. 275

- Bruno MAUREILLE : directeur de recherche au CNRS, directeur du département de sciences archéologiques de l'université de Bordeaux

- Michel ORLIAC : chercheur au C.N.R.S.

- Alain TURQ : conservateur en chef du Patrimoine

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Gérard BAILLOUD, Universalis, Jean GUILAINE, Michèle JULIEN, Bruno MAUREILLE, Michel ORLIAC et Alain TURQ. EUROPE, préhistoire et protohistoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 849 mots

- 3 médias

...proche par une suite de tels villages, un nouveau étant fondé dès que le précédent atteignait une taille critique. Le même processus se répéta pour la colonisation néolithique de l’Europe, sensiblement contemporaine, à partir de la péninsule balkanique. Jamais les villages ne dépasseront une ou deux centaines... -

ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 207 mots

- 1 média

Au cours du Ve millénaire, la façade atlantique de l'Europe se couvre, depuis le Danemark jusqu’au Portugal, de monuments mégalithiques ou dolmens. Il s'agit de chambres funéraires construites en gros blocs de pierre, pesant souvent plusieurs tonnes, et recouvertes d'un tertre, ou tumulus,...

-

ARCY-SUR-CURE, site préhistorique

- Écrit par Dominique BAFFIER

- 1 246 mots

Le site d'Arcy-sur-Cure (Yonne), site majeur pour l'étude du Paléolithique moyen et supérieur de la France du Nord, se situe, au sud du Bassin parisien, entre Auxerre et Avallon. Il est constitué par un ensemble de cavernes creusées par la Cure dans un massif calcaire corallien émergé...

-

ART DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR (Europe)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 192 mots

Les plus anciens objets d'art, au sens traditionnel du terme, ne remontent qu'à l'apparition de l'homme moderne (Homo sapiens sapiens) en Europe au Paléolithique supérieur, il y a environ 30 000 ans, avec la civilisation aurignacienne. On ne connaît, en effet, pas d'œuvres...

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- BILZINGSLEBEN SITE PRÉHISTORIQUE DE, Allemagne

- VALLONNET GROTTE DU, Alpes-Maritimes

- MÉZHIRITCH SITE PRÉHISTORIQUE DE, Ukraine

- TORQUE

- PROTOHISTORIQUE ART

- ROUE

- HALLSTATT CIVILISATION DE

- EUROPE, histoire

- LABOUR

- INHUMATION

- VÊTEMENT

- HACHE

- NATOUFIEN

- FOUILLES, archéologie

- PIERRE, architecture

- PRIMITIVE ARCHITECTURE

- GALETS, industrie lithique

- RITES FUNÉRAIRES

- FOSSÉ

- REMPART

- MAMMOUTH

- LACUSTRES CITÉS

- URNES CINÉRAIRES

- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine

- POINTE, outillage préhistorique

- HOMO ANTECESSOR

- MÉZINE SITE PRÉHISTORIQUE DE, Ukraine

- TAUTAVEL HOMME DE

- SILEX

- SÉDENTARISATION

- MOUSTÉRIEN

- MICROLITHES, préhistoire

- FEU TECHNIQUES DU

- INCINÉRATION

- VILLAGE

- TOMBE

- WÜRM, glaciation

- BRONZE ART DU

- TÈNE LA

- AFRIQUE, préhistoire

- LAME, industrie préhistorique

- FOYER, préhistoire

- CORDÉS GROUPES

- CAMPANIFORMES GROUPES

- UNETICE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- MELKA KUNTURÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- TERRA AMATA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Alpes-Maritimes

- RHEINDALEN SITE PRÉHISTORIQUE DE, Allemagne

- MOLODOVA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Ukraine

- HUTTE

- MALTA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Sibérie

- L'ESCALE GROTTE DE, Bouches-du-Rhône

- DANUBIENNE MAISON

- SKARA BRAE

- LOUGH GUR

- MÉTALLURGIE, histoire

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- DÉFRICHEMENT, agriculture

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire

- CHARIOT

- HABITAT PROTOHISTORIQUE

- BRIQUE CRUE