DESCRIPTION ET EXPLICATION

Certaines disciplines sont descriptives : astronomie, anatomie, zoologie. Une description peut être plus qu'une simple collection non ordonnée de faits ou de données, l'exemple des taxinomies le montre. La géographie comporte une partie descriptive ; les cartes sont de pures descriptions. Une partie de la science économique est consacrée à décrire des institutions ; une autre (les théories) est consacrée à expliquer. La thermodynamique a été d'abord une théorie phénoménologique ; la mécanique statistique a été inventée afin d'expliquer ou de déduire ses lois fondamentales. La relativité restreinte décrit les phénomènes électromagnétiques et ne les explique pas. En principe, il tombe sous le sens que des lois comme celles qui concernent la résistance des matériaux ne peuvent pas être explicatives au même degré que les grandes lois physiques (gravitation, électromagnétisme). L'esprit humain, qui tend à distinguer dans les phénomènes un ordre dérivé et un ordre fondamental, risque d'ailleurs de placer le fondamental à faux. Enfin, certaines disciplines sont descriptives par manque de principes ou de moyens d'explication. Tel est le cas de l'embryologie.

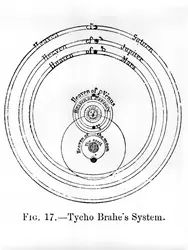

La description échappe aux controverses. L'explication, au contraire, est souvent contestée. On fait valoir qu'elle est impossible ou bien qu'elle recourt à des éléments « métaphysiques », substances ou « qualités occultes ». Nous ne connaissons la nature d'une chose que par ses effets ; ces effets, à leur tour, nous paraissent mystérieux et nous les attribuerions volontiers à l'essence de la chose : c'est un cercle. Faut-il donc se rabattre sur la description ? Quand on décrit, on utilise une langue, la langue naturelle, complétée ou non par des symboles de mathématiques ou de physique. On fait un choix dans l'objet, dont on décide de négliger certains détails. Ensuite, on essaie d'expliquer. La description précède-t-elle toujours l'explication ? Où s'arrête l'une, où commence l'autre ? Historiquement, les lois de Kepler, qui décrivent la forme des orbites planétaires, sont apparues avant la théorie newtonienne, qui les explique. Il serait difficile d'expliquer une réalité qu'on serait capable de désigner mais pour laquelle on ne disposerait d'aucun langage de description. Pendant longtemps, on ne savait pas décrire mathématiquement les phénomènes de turbulence ; a fortiori ignorait-on comment les modéliser de façon à en engendrer la réplique abstraite. Un exemple de description qui n'est pas une explication est fourni par la loi de la chute des corps en fonction des carrés des temps ; la loi n'indique pas la cause de la pesanteur, elle n'explique pas. La loi de gravitation de Newton rend compte du comportement des planètes ; elle demande à son tour à être expliquée. L'esprit humain, sur la route des explications comme sur celle des causes, ne finit pas de remonter en arrière. De même qu'on ne rencontre jamais de cause qui ne soit effet, c'est-à-dire de première cause, on n'a jamais d'explication qui ne demande une explication d'un degré plus élevé. L'esprit humain ne se rassasie pas d'explications.

On en a tiré argument contre l'explication. On dit aussi que les explications sont globales, métaphysiques, spéculatives, imaginées afin de compenser le manque de faits. Qu'elles visent à dire ce que sont en soi les choses, ce qu'on ne peut jamais faire, car la réalité en soi nous est inaccessible. Que nous connaissons seulement des relations entre des phénomènes. Une théorie qui prétendrait nous révéler le vrai fond des choses, par exemple dire ce que la chaleur ou l'électricité sont en soi, devrait d'avance être tenue pour fausse. Nous pouvons savoir les effets des forces, non pas[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean LARGEAULT : professeur à l'université Paris-XII-Val-de-Marne, Créteil

Classification

Pour citer cet article

Jean LARGEAULT. DESCRIPTION ET EXPLICATION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

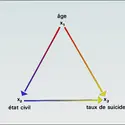

CAUSALITÉ

- Écrit par Raymond BOUDON, Marie GAUTIER, Bertrand SAINT-SERNIN

- 12 987 mots

- 3 médias

...souscrit Platon. Si les effets contiennent plus que leurs causes, c'est qu'il y a une puissance qui les produit. La cause est, en effet, le principe d' explication « de la génération et de la corruption » (Phédon, 95 e) ; « de l'acheminement du non-être à l'être », c'est-à-dire de la... -

COMPRÉHENSION (sociologie)

- Écrit par Isabelle KALINOWSKI

- 903 mots

C’est au sein des sciences humaines allemandes de la seconde moitié du xixe siècle que la notion de compréhension a été formulée pour la première fois par l’historien Johann Gustav Droysen puis par le philosophe Wilhelm Dilthey. Elle est d’emblée définie en référence à un dualisme des...

-

COMTE AUGUSTE (1798-1857)

- Écrit par Bernard GUILLEMAIN

- 9 502 mots

- 1 média

...impossible de concilier la théologie et la science. Il n'y a pas à proprement parler conflit logique ou dialectique entre elles. Un nouveau mode d' explication frappe les dogmes d'obsolescence. Aussi l'esprit positif prétend-il éviter la polémique et aspire à s'établir pacifiquement dans les ... -

CONTINGENCE

- Écrit par Bertrand SAINT-SERNIN

- 4 900 mots

L'idée même d'explication scientifique se transformait : le modèle causal et déterministe cessait de paraître comme le plus parfait, alors que les lois et les théories statistiques, en physique puis en biologie, permettaient de pénétrer la structure intime de l'infiniment petit. Le ... - Afficher les 32 références

Voir aussi

- COMPRÉHENSION, psychologie et sociologie

- QUANTITÉ & QUALITÉ

- MOINDRE ACTION PRINCIPE DE

- ORDRE DU MONDE

- FORCE, physique

- FAIT, épistémologie

- CHAOS

- COSMOGONIE, mythe

- ÉTENDUE, philosophie

- PHYSIQUE MATHÉMATIQUE

- HYPOTHÈSE, épistémologie

- DÉDUCTION

- VÉRITÉ, logique

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGICISME

- JANET PAUL (1823-1899)

- RUYER RAYMOND (1902-1987)

- WHEWELL WILLIAM (1794-1866)

- BOUTROUX ÉMILE (1845-1921)

- GÉNÉRATIVITÉ