ALGUES

- 1. Des organismes difficiles à définir

- 2. Le paradoxe d'organismes photosynthétiques non apparentés entre eux

- 3. Place des algues aujourd'hui dans le monde vivant

- 4. La théorie de l'endosymbiose et l'acquisition de la photosynthèse par les eucaryotes

- 5. L'évolution des eucaryotes et la dissémination de la photosynthèse : le résultat d'emboîtements successifs d'organismes

- 6. Conséquence de cette nature chimérique sur la définition des algues

- 7. Microalgues et macroalgues

- 8. Habitat

- 9. Utilisations, importance et nuisances

- 10. Bibliographie

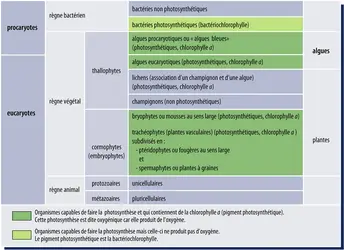

L'idée que chacun se fait des algues est très variable, mais ces organismes sont souvent associés aux milieux aquatiques, en particulier au domaine marin. On pense, par exemple, aux varechs accompagnant les huîtres sur l'étal du poissonnier, aux laisses de mer sur la plage, au nori entourant les makis des restaurants japonais, à une partie du plancton, à des micro-organismes très toxiques rendant des fruits de mer inconsommables ou à de très beaux végétaux collés sur des abat-jour. Pour un journaliste, les algues sont surtout associées aux « marées vertes », pour un économiste, elles sont productrices de biocarburants, pour un étudiant en biologie, elles sont représentées par la microalgue modèle Chlamydomonas. Si les algues sont bien tout cela et beaucoup plus encore, elles ne constituent cependant pas, au sein de la classification du vivant, un taxon, c'est-à-dire un groupe homogène constitué par un ancêtre et tous ses descendants. En effet, elles sont réparties dans deux des trois grands domaines du monde vivant : les bactéries et les eucaryotes (le troisième domaine, les archées, ne renfermant pas d'algues). En outre, la grande majorité des algues est disséminée en plusieurs ensembles au sein des eucaryotes. Certaines sont des plantes vertes ou en sont proches. D'autres n'ont aucun lien de parenté avec les plantes. Pour un systématicien (un spécialiste de la classification des êtres vivants), les algues n'existent donc pas. Pourtant, pour un écologue, un pêcheur ou un cuisinier, ce mot a du sens car il est utilisé pour désigner une catégorie d'êtres vivants sans faire référence à leur histoire évolutive.

Des organismes difficiles à définir

On peut constater que les algues sont des organismes généralement inféodés aux milieux aquatiques. Certaines sont cependant aériennes : elles vivent hors de l'eau (sur des rochers, troncs d'arbres...) et peuvent supporter de longues périodes de sécheresse.

Comme les embryophytes – souvent nommées plantes terrestres et qui regroupent, au sens large, les mousses, les fougères et les plantes à graines –, les algues possèdent de la chlorophylle. Ce pigment vert permet aux algues et aux embryophytes de fabriquer (synthétiser) de la matière vivante à partir du dioxyde de carbone (CO2) et de l'énergie lumineuse (on parle de photosynthèse), tout en rejetant du dioxygène (l'oxygène que nous respirons). Quelques algues peuvent cependant avoir perdu cette capacité à utiliser l'énergie lumineuse au cours de l'évolution ou peuvent la perdre momentanément dans certaines conditions de vie.

Les algues se distinguent cependant des embryophytes (dont certaines espèces, comme les posidonies, se sont adaptées par la suite à la vie aquatique et même marine ; ce qui signifie que toutes les plantes aquatiques ne sont pas des algues) par un appareil végétatif (ensemble des organes d'une plante non impliqués dans la reproduction) structuré différemment. Celui-ci, nommé thalle, ne présente ni racine, ni tige, ni feuille, des éléments caractéristiques de l'appareil végétatif (appelé cormus) des embryophytes. Les organes reproducteurs des algues (cystes) sont aussi moins complexes que ceux des embryophytes. Résultant de la transformation, avec ou sans divisions cellulaires, de la totalité du contenu de la cellule mère, les cellules reproductrices des algues se trouvent donc contenues dans la paroi de cette cellule mère. Chez les embryophytes, la cellule mère se divise dans tous les plans de l'espace pour donner une enveloppe multicellulaire contenant une ou plusieurs cellules reproductrices : ce sont les gamétanges (produisant des gamètes) et les sporanges (produisant des spores), des organes particuliers constituant une caractéristique propre aux seules embryophytes.

En résumé, à condition de ne pas les considérer comme un taxon[...]

- 1. Des organismes difficiles à définir

- 2. Le paradoxe d'organismes photosynthétiques non apparentés entre eux

- 3. Place des algues aujourd'hui dans le monde vivant

- 4. La théorie de l'endosymbiose et l'acquisition de la photosynthèse par les eucaryotes

- 5. L'évolution des eucaryotes et la dissémination de la photosynthèse : le résultat d'emboîtements successifs d'organismes

- 6. Conséquence de cette nature chimérique sur la définition des algues

- 7. Microalgues et macroalgues

- 8. Habitat

- 9. Utilisations, importance et nuisances

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bruno DE REVIERS : enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Classification

Pour citer cet article

Bruno DE REVIERS. ALGUES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AQUACULTURE

- Écrit par Lucien LAUBIER

- 11 440 mots

- 8 médias

Plusde deux cents genres d'algues marines benthiques, correspondant à plusieurs milliers d'espèces, ont été étudiés en vue d'une exploitation. Une quinzaine d'espèces seulement figurent dans les statistiques de la F.A.O. Les différentes utilisations de ces végétaux peuvent être regroupées autour de... -

BIOCARBURANTS ou AGROCARBURANTS

- Écrit par Jean-Paul CHARVET, Anthony SIMON

- 6 509 mots

- 10 médias

La troisième génération est fondée sur l’utilisation d’algues (micro-algues ou macro-algues). Sa productivité à l’hectare serait de dix fois supérieure à celle de la première génération. -

BIOTECHNOLOGIES

- Écrit par Pierre TAMBOURIN

- 5 368 mots

- 4 médias

...sont déjà utilisées dans différentes activités industrielles et pourraient être modifiées par voie moléculaire. Tel est le cas de polysaccharides issus d'algues (alginate, carraghénanes, etc.) qui servent de stabilisant, gélifiant ou épaississant. Tous ces produits sont omniprésents dans la vie quotidienne... -

CARBURANTS POUR L'AVIATION

- Écrit par Paul NASH, Odile PÉTILLON

- 3 244 mots

- 3 médias

– Les micro-algues. Celles-ci se développent plus rapidement que des plantes terrestres, contiennent des quantités intéressantes d'huile et peuvent être cultivées dans des eaux salées ou saumâtres (biocarburants de troisième génération). - Afficher les 53 références

Voir aussi

- EUCARYOTES

- CHLOROPHYTES

- CHLOROPHYCOPHYTES ou ALGUES VERTES

- RHODOPHYTES ou ALGUES ROUGES

- XANTHOPHYLLE

- DINOPHYTES ou DINOFLAGELLÉS ou PÉRIDINIENS

- ZOOXANTHELLES

- PROCARYOTES ou PROTOCARYOTES

- AQUATIQUE VIE

- BENTHIQUE VIE

- PHYLOGÉNIE MOLÉCULAIRE

- ENDOSYMBIOTIQUE THÉORIE

- GLAUCOPHYTES

- CRYPTOPHYTES, phycologie

- CHLORARACHNIOPHYCÉES

- HAPTOPHYTES

- OCHROPHYTES ou ALGUES BRUN-DORÉ