ADN (acide désoxyribonucléique) ou DNA (deoxyribonucleic acid)

Les états topologiques de l’ADN

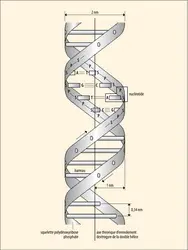

L’ADN, support de l'information génétique peut adopter différentes structures dans l’espace, dont la double hélice est la plus connue, mais pas nécessairement la plus représentée dans les chromosomes. Quoi qu’il en soit, la molécule d’ADN est une sorte de « cristal apériodique » dont la structure même permet de stocker l'information nécessaire au fonctionnement d'un organisme.

Elle doit, au cours de son « existence », assurer les fonctions suivantes dans la cellule : sauvegarde, réplication, transcription, réparation, recombinaison et transposition de l'information génétique. Seule la première de ces fonctions est passive et nécessite que l'ADN soit sous une forme aussi stable et peu réactive que possible, la double hélice. Les autres fonctions nécessitent que l'ADN soit au contraire sous une forme aussi « réactive » que possible. Pour ce faire, la molécule d’ADN doit adopter des repliements dans l’espace, en d’autres termes des topologies, différentes et adaptées chacune à la réalisation d’un type de fonction.

Enroulement de l’ADN sur lui-même

Une importante notion découle de la structure en double hélice de l'ADN : les deux brins ne s'étendent pas parallèlement l'un à l'autre, mais sont enchevêtrés. La séparation des brins que nécessite la copie de l'information génétique (réplication ou transcription) ne peut se faire qu'à la condition que l'un des brins tourne autour de l'autre, et cela implique que l'ADN possède des extrémités libres.

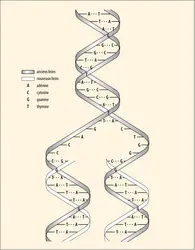

Au moment où Watson et Crick proposèrent leur modèle, il était admis que l'ADN possédait une structure linéaire. Cette opinion a été progressivement modifiée lorsqu'on a découvert que de nombreux génomes viraux étaient circulaires et ne présentaient donc aucune extrémité libre. Aujourd'hui, on peut considérer que la circularité est la règle générale, puisque l'ADN bactérien est circulaire et que même l'ADN des chromosomes est organisé en domaines circulaires (boucles). Bien plus, et de manière paradoxale, l'ADN de certains virus, qui se présente normalement sous forme linéaire, doit être circularisé avant d'être répliqué. Il y a donc un avantage pour le virus ou la cellule à posséder un ADN circulaire. Pourtant, pour des raisons que l'on comprendra aisément, même si toutes les liaisons hydrogène entre les deux brins d'un ADN circulaire sont rompues, ces deux brins restent enchevêtrés et ne peuvent se séparer. On dit qu'ils sont liés par des lienstopologiques, définis par la valeur L. Considérons un ADN double brin dans la structure B : il possède approximativement dix paires de bases (pb) par tour d'hélice, soit, pour un ADN de 5 000 pb, 500 tours d'hélice droite. Cette valeur, appelée tortillement (T), qui dépend directement de l'angle de pivotement, est hautement variable en fonction de l'environnement physico-chimique dans lequel se trouve l'ADN. Par exemple, une élévation de température diminue la valeur de T, donc « détord » l'ADN ; la fixation de nombreux produits chimiques et, ce qui est plus intéressant, de certaines protéines va dans le même sens. Au contraire, une élévation de la force ionique, de même que la fixation de certaines molécules, augmente T et « tord » l'ADN.

On doit à Jerome Vinograd la découverte de l'ADN surenroulé, par ses travaux sur le virus de polyome. Dans la quasi-totalité des cas, l'ADN circulaire naturel est non pas relâché (L = T), mais négativement surenroulé (L < T). Quels sont donc les raisons et les avantages d'une telle situation ? Un ADN surenroulé possède, du fait de sa tension, une énergie potentielle supérieure à celle d'un ADN relâché. La différence d'énergie, dite « énergie de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel DUGUET : professeur à l'université de Paris-Sud

- David MONCHAUD : docteur ès sciences, chargé de recherche au CNRS

- Michel MORANGE : biologiste, professeur à l'université de Paris-VI et à l'École normale supérieure

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Michel DUGUET, Universalis, David MONCHAUD et Michel MORANGE. ADN (acide désoxyribonucléique) ou DNA (deoxyribonucleic acid) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ADN ET INFORMATION GÉNÉTIQUE

- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS

- 239 mots

Jusqu'en 1944, on ignorait quelle pouvait être la nature chimique de la molécule présente dans les chromosomes et porteuse de l'information génétique. Alors que la plupart des chercheurs pensaient qu'il s'agissait de protéines, deux publications viennent montrer, en 1944, qu'il...

-

SÉQUENÇAGE D'ADN, en bref

- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS

- 174 mots

Dès son entrée à l'université de Cambridge en 1940, le Britannique Frederick Sanger se passionne pour la structure des macromolécules. En 1955, il publie la première séquence protéique, celle de l'insuline, qui lui vaut le prix Nobel de chimie en 1958. Il se tourne ensuite vers le...

-

SÉQUENÇAGE HAUT DÉBIT DE L'ADN

- Écrit par Véronique BLANQUET, Nathalie DUPRAT, Lionel FORESTIER

- 5 662 mots

- 8 médias

La génomique, qui regroupe tout un ensemble d’analyses parmi lesquelles le séquençage de l’ADN, est une discipline de la biologie moderne dédiée à l’étude des génomes. Elle permet, à l’échelle d’un organisme, d’étudier la structure de ses gènes, leurs variations, leur fonctionnement, le contrôle...

-

STRUCTURE EN DOUBLE HÉLICE DE L'ADN

- Écrit par Pascal DURIS

- 252 mots

- 1 média

L'acide désoxyribonucléique (ADN), qui constitue les chromosomes, est le détenteur de l'information héréditaire. Sa structure tridimensionnelle est élucidée en 1953, via l'étude des diagrammes de diffraction de cette molécule aux rayons X, grâce à la collaboration d'un jeune biologiste américain,...

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 721 mots

- 9 médias

Le complexeADN- protéines qui constitue l'architecture du chromosome des eucaryotes est appelé chromatine. Les protéines de la chromatine peuvent être divisées en deux grands groupes de masse équivalente : les protéines basiques ou histones et les protéines acides appelées aussi non-histones.... -

MÉIOSE

- Écrit par Marguerite PICARD, Denise ZICKLER

- 4 645 mots

- 7 médias

...(alors que rien de tel n'intervient dans le cas des Procaryotes). La méiose est composée de deux divisions successives, mais les chromosomes – donc l' ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique dont ils sont formés – ne subissent qu'une seule duplication, effectuée au moins en grande partie lorsque... -

MITOSE

- Écrit par Nina FAVARD

- 6 519 mots

- 5 médias

L'aphorisme omnis cellula e cellula (« toute cellule est issue d'une autre cellule ») a permis aux biologistes de comprendre que, au cours des générations cellulaires successives, la transmission de l'information génétique obéissait à des mécanismes d'une grande précision....

-

ANTIBIORÉSISTANCE

- Écrit par Aurélie CHABAUD, Sylvain MEYER, Marie-Cécile PLOY

- 5 907 mots

- 4 médias

Le deuxième niveau est le développement du séquençage de l’ADN d’isolats et de prélèvements. L’essor de nouveaux outils technologiques permet aussi d’accéder rapidement à de plus grandes quantités d’informations, en recherche, pour mieux comprendre la dissémination des gènes de résistance. Par exemple,... - Afficher les 130 références

Voir aussi

- ENZYMES

- GÈNES EN MOSAÏQUE

- HYDROGÈNE LIAISON

- GUANINE

- ARN MESSAGER ou ARNm

- RÉPLICATION, biologie moléculaire

- STRUCTURE, biologie

- SCIENCES HISTOIRE DES, XXe et début du XXIe s.

- BRACHET JEAN (1909-1988)

- TÉLOMÉRASE

- DÉGÉNÉRATIVES MALADIES

- ISOMÉRASES

- GÉNOME

- BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

- HISTONES

- CHROMOSOMES

- CHROMATINE

- CHROMATIDES

- PROTÉINES BIOSYNTHÈSE DES

- INFORMATION GÉNÉTIQUE

- RÉGULATION GÉNÉTIQUE

- EXPRESSION GÉNÉTIQUE

- EXON

- INTRON

- NUCLÉOSOME

- GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

- TÉLOMÈRE, biologie

- MOLÉCULES BIOLOGIQUES, structure et fonction

- MACROMOLÉCULES BIOLOGIQUES

- ONCOGÈNES

- PROTÉINES

- ÉPISSAGE, génétique moléculaire

- SURENROULEMENT DE L'ADN

- TOPO-ISOMÉRASES

- HÉLICASES

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- BASES NUCLÉIQUES ou BASES AZOTÉES