TOGO

| Nom officiel | République togolaise (TG) |

| Chef de l'État et du gouvernement | Faure Gnassingbé (depuis le 4 mai 2005). Premier ministre : Victoire Tomegah Dogbé (depuis le 28 septembre 2020) |

| Capitale | Lomé |

| Langue officielle | Français |

| Unité monétaire | Franc CFA |

| Population (estim.) |

8 343 000 (2023) |

| Superficie |

56 600 km²

|

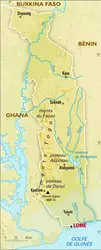

Limité au nord par le Burkina Faso et au sud par le golfe de Guinée, le Togo forme un étroit corridor de 56 790 km2 entre le Ghana à l’ouest et le Bénin à l’est. Ce petit État de l’Afrique de l’Ouest a accédé à l’indépendance le 27 avril 1960. Il correspond à la partie administrée par la France au lendemain de la Première Guerre mondiale – sous mandat de la Société des Nations puis des Nations unies – de l’ancien protectorat allemand du Togoland (1884-1914).

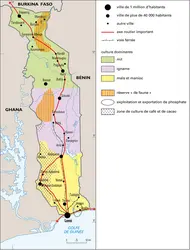

La diversité de ses paysages naturels et des populations qui le composent font la richesse de ce petit pays, en dépit des très fortes inégalités socio-économiques qui existent entre ses différentes régions. Ainsi, la région maritime qui concentre les plus riches plantations, les ressources en phosphates et où se trouve la capitale Lomé avec son port en eau profonde, est de loin la mieux lotie.

Le 13 janvier 1963, le premier président de la République Sylvanus Olympio est assassiné par un groupe de militaires conduit par le sergent Étienne Gnassingbé Eyadéma. Ce dernier, devenu colonel, renverse le 13 janvier 1967 le gouvernement civil dirigé par Nicolas Grunitzky. Le colonel puis général Eyadéma s’installe au pouvoir et y reste jusqu’à sa mort le 5 février 2005. Son fils Faure Gnassingbé lui succède dans des conditions douteuses – et au prix d’une sanglante répression.

Le Togo fait partie des pays les moins avancés. Toutefois, ses potentialités agricoles et minières combinées à la stabilisation de sa vie politique et à la reprise des investissements étrangers et de l’aide publique au développement, après la levée des sanctions imposées par l’Union européenne de 1993 à 2007, laissent entrevoir de sérieuses possibilités de développement.

Géographie

Le Togo figure parmi les pays les moins avancés (P.M.A.) depuis le début des années 1980. Classé 162e État du monde sur 187 en 2015, selon l’indice de développement humain (I.D.H.) défini par le Programme des Nations unies pour le développement (P.N.U.D.), il affiche également un taux d'analphabétisme d'environ 50 %, et près de 40 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont autant de chiffres qui décrivent assez l'état de ce pays côtier du golfe de Guinée. Pourtant, le Togo a bien des atouts, de sa diversité naturelle et humaine à sa situation de carrefour entre des axes de communication majeurs, nord-sud et est-ouest. L'héritage colonial et l'histoire politique troublée post-indépendance (1960) sont pour beaucoup dans la situation actuelle du pays, qui connaît toutefois un taux de croissance annuel de son P.I.B. de plus de 5 % depuis 2009.

Diversité naturelle sur un petit territoire national

Avec 56 790 kilomètres carrés de superficie, le Togo est un « petit » pays de forme allongée, comme ses voisins, mais plus étroit : 100 kilomètres dans sa plus grande largeur (et 55 km seulement de littoral, de la frontière du Ghana à l'ouest à celle du Bénin à l'est) pour 540 kilomètres du nord au sud. Cette forme étirée entre le 6e et le 11e degré de latitude nord est directement héritée de la colonisation européenne. L'Allemagne, en 1884, délimita le protectorat du Togoland à la demande de commerçants allemands installés à Lomé et qui souhaitaient éviter de tomber sous le contrôle des autorités britanniques de la Gold Coast. Après la Première Guerre mondiale, en 1920, le Togoland fut partagé entre Britanniques et Français. Les premiers héritèrent d'un tiers du territoire qu'ils rattachèrent à la Gold Coast (actuel Ghana), les seconds firent du Togo une colonie à part entière, indépendant du Dahomey (actuel Bénin) voisin.

Sur ce petit espace, la diversité naturelle est forte. Entre les savanes soudaniennes du nord du pays, qui évoquent les paysages du Burkina Faso voisin et connaissent le même rythme climatique[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean DU BOIS DE GAUDUSSON : vice-président de l'université de Bordeaux-I, doyen de la faculté de droit

- Philippe GERVAIS-LAMBONY : professeur à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

- Agnès LAINÉ : docteur en histoire de l'université de Paris-I, chercheuse associée au Centre d'études des mondes africains, unité C.N.R.S. 8171

- Francis SIMONIS : maître de conférences d'histoire de l'Afrique, habilité à diriger des recherches, université d'Aix-Marseille

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY, Agnès LAINÉ et Francis SIMONIS. TOGO [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

TOGO, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 424 mots

- 24 médias

L'évolution commença par le Togo et le Cameroun, avec des spécificités dues au statut particulier de ces deux territoires soumis au contrôle de l'O.N.U. En 1956, le plébiscite en faveur de l'intégration de la partie occidentale du Togo à la Gold Coast et la mise en place d'un gouvernement autonome... -

ÉWÉ ou ÉVHÉ

- Écrit par Jacques MAQUET

- 892 mots

Les Éwé (ou Evhé, selon certains historiens comme R. Cornevin) occupent en Afrique occidentale le littoral du golfe de Guinée, de l'embouchure de la Volta, à l'ouest, à celle du Mono, à l'est, et l'arrière-pays sur une profondeur d'environ 150 km. La frontière entre le ...

-

EYADÉMA GNASSINGBÉ (1935-2005)

- Écrit par Comi M. TOULABOR

- 789 mots

Le général Gnassingbé Eyadéma a exercé sur le Togo une dictature implacable pendant trente-huit ans. Les failles sont nombreuses dans son curriculum vitae.

Sa date de naissance officielle, fixée au 26 décembre 1935, relève d'une imagination fertile. Il serait plus exact de dire qu'Étienne Eyadéma...

-

GHANA

- Écrit par Monique BERTRAND, Anne HUGON

- 7 216 mots

- 6 médias

La marche à l'indépendance est entravée un temps par deux obstacles. D'une part, la question du devenir du Togo sous mandat britannique, dont la population éwé semble souhaiter une réunification avec la partie française : mais, en 1956, l'O.N.U. se déclare favorable à un plébiscite, dont le résultat...

Voir aussi

- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR

- COMMUNICATION VOIES DE

- ALLEMANDS TERRITOIRES COLONIAUX

- PHOSPHATES

- DÉMOCRATISATION

- GNASSINGBÉ FAURE (1966- )

- GRUNITZKY NICOLAS (1913-1969)

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- PARTI UNIQUE

- KABYÈ

- FRAUDES

- RÉPRESSION

- TUTELLE, droit international

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- ÉMEUTE

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie