ROME ET EMPIRE ROMAIN Le Haut-Empire

La civilisation : l'équilibre du Haut-Empire

Même si tout ne fut pas parfait sous le Haut-Empire, cette époque apparaît aux chercheurs actuels comme une période d'essor assez général, de stabilité, de bonheur : la vie politique n'a été perturbée que par quelques rares désordres, l'économie jouissait d'une prospérité certaine et les arts comme les lettres ont connu un développement général. C'est vers la fin du iie siècle et le début du iiie que cette civilisation se présenta sous sa forme la plus achevée.

Le goût de l'ordre : les institutions

Cette heureuse situation se retrouve dans tous les domaines, et en particulier dans celui des institutions. L'âme romaine, tout imprégnée de droit, a mis en place des cadres complexes pour régler la vie des hommes.

Le pouvoir impérial

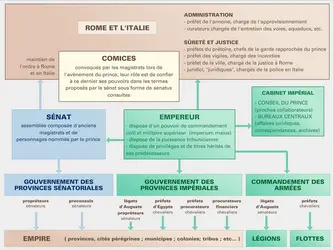

L'organisation de l'État a été réglée de telle manière qu'il convient de commencer par le sommet. En effet, le pouvoir impérial se présente sous la forme d'une monarchie absolue, et le régime reçut cette caractéristique dès sa naissance, c'est-à-dire dès l'époque d'Auguste. Personne n'admet plus, de nos jours, la théorie élaborée jadis par T. Mommsen, qui croyait en une « dyarchie », système dans lequel le prince et le Sénat se seraient trouvés à égalité. La primauté de l'empereur repose sur deux éléments, et d'abord sur les institutions elles-mêmes, aspect que T. Mommsen avait mal appréhendé, mais qu'il aurait pu saisir pourtant. En effet, les inscriptions et les monnaies montrent, à travers les titulatures dont Auguste et ses successeurs se paraient, la conception qu'ils se faisaient de leur autorité. Ils reprenaient, dans l'ensemble, la tradition républicaine qu'ils feignaient de respecter. S'ils innovaient, ce n'était que sur un point, mais un point de grande importance : ils accumulaient des pouvoirs dont chacun n'avait rien d'extraordinaire mais qui, ajoutés les uns aux autres, représentaient une somme considérable de puissance et leur conféraient la prééminence sur tous. Celle-ci s'exerce pour l'essentiel dans trois domaines, et d'abord dans celui de la politique. En effet, l'empereur possède à la fois l' imperium, de nature civile et militaire, et la potestas, plus administrative. Depuis Auguste, en 23 avant J.-C., il renouvelle chaque année sa puissance tribunicienne : ne pouvant être tribun de la plèbe, car par définition il n'est pas plébéien mais patricien, il emprunte à ce magistrat précisément sa potestas, ce qui lui confère une inviolabilité sacro-sainte (tout acte de violence dirigé contre sa personne devient un sacrilège) et le droit de veto (il peut annuler n'importe quelle décision d'un autre magistrat). Il lui arrive de revêtir le consulat : dans ce cas, il s'agit surtout d'un honneur vide de pouvoir effectif, ou d'un hommage adressé aux autres membres du Sénat (le prince affecte alors de n'être qu'un des leurs). Mais la réalité monarchique, écrit-on souvent encore, n'a jamais pu être pleinement affirmée : le régime n'aurait pas su régler le problème de la succession. En fait, l'association ou l'adoption, ou ces deux pratiques à la fois, ont toujours désigné avec clarté l'héritier voulu. Et ce n'est pas tout : le pouvoir impérial est aussi militaire. Le nom même d'empereur ( imperator) signifie « général en chef victorieux » : commandant effectif des armées à l'occasion, le souverain assure en permanence par son charisme propre le succès de ses troupes. Après 19 avant J.-C., Auguste s'attribue ainsi les exploits de ses officiers, et célèbre pour lui-même les triomphes que d'autres eussent mérités ! Le prince énumère également les acclamations impératoriennes que font entendre les soldats les soirs de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yann LE BOHEC : professeur à l'université de Grenoble

- Paul PETIT : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Grenoble

Classification

Pour citer cet article

Yann LE BOHEC et Paul PETIT. ROME ET EMPIRE ROMAIN - Le Haut-Empire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CIVILISATION ROMAINE (notions de base)

- Écrit par Universalis

- 4 292 mots

- 18 médias

Le destin de Rome est celui d’une obscure bourgade de la péninsule italienne devenue, en l’espace de quatre siècles, une mégapole, capitale d’un immense empire s’étendant de l’Écosse à l’Arabie, des confins sahariens aux rives du Danube. Ce processus historique s’accompagna de la disparition de la ...

Voir aussi

- ALAMANS

- PANNONIE

- ROMAIN ART

- ÉTRURIE

- NARBONNAISE

- PLÈBE

- VOIES ROMAINES

- PATRICIAT

- LATINE LITTÉRATURE

- PROCONSUL, histoire romaine

- IMPÔT, histoire

- LÉGION

- SIÈGE MACHINES DE

- MILITAIRES DOCTRINES ET TACTIQUES

- AUGUSTE SIÈCLE D'

- ARMÉE, histoire

- ROMAINE RELIGION

- COMMERCE, histoire

- SÉVÈRES LES

- CITÉ ANTIQUE

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- MARINE HISTOIRE DE LA

- BARBARES

- SÉNAT ROMAIN

- ORDRES DE BATAILLE

- IMPERIUM

- PRINCIPAT, histoire romaine

- PAIX ROMAINE

- GORDIENS RÉVOLTE DES

- DOMINAT, histoire romaine

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- ANTONINS LES

- DACIE

- GALBA (5 av. J.-C. - 69 apr. J.-C.) empereur romain (68-69)

- OTHON (32-69) empereur romain (69)

- VITELLIUS AULUS (15-69) empereur romain (69)

- MAGISTRATURE, histoire romaine

- ROMAINE EXPANSION

- AURÉLIEN (212 env.-275) empereur romain (270-275)

- ILLYRIENNE DYNASTIE

- CLAUDE II LE GOTHIQUE (219-270) empereur romain (268-270)

- PROBUS (232-282) empereur romain (276-282)

- MACRIN (164-218) empereur romain (217-218)

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, des origines au XIe s.

- SYRIE, histoire jusqu'en 1941

- COHORTE ROMAINE

- AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

- TINGITANE

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- CENSUS

- ROME, l'Empire romain

- GORDIEN III, lat. MARCUS ANTONIUS GORDIANUS (224 env.-244) empereur romain (238-244)

- SATIRICON

- ESPAGNE, histoire : Antiquité

- PERFECTISSIMES, histoire romaine

- ALIMENTAIRE COMPORTEMENT

- VALÉRIEN, lat. PUBLIUS LICINIUS VALERIANUS (mort en 260)

- LIMES

- GOTHS ou GOTS

- PANNONIE PROVINCE DE