GRECQUE ARCHITECTURE

Articles

-

GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - Urbanisme et architecture

- Écrit par Roland MARTIN

- 4 716 mots

- 7 médias

Symbole des mouvements de colonisation qui amenèrent, au viiie siècle avant notre ère, l'installation des Grecs en Sicile et en Italie méridionale, les villes grecques de Sicile illustrent encore, par l'ampleur et la beauté de leurs ruines, par la qualité de leurs œuvres d'art, en particulier...

-

ACROPOLE

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 497 mots

Dans le monde grec, l'acropole (akropolis, « ville haute »), groupement de bâtiments installés sur une éminence, n'apparaît pratiquement qu'à l'époque mycénienne — la Crète ne semble pas avoir systématiquement isolé ses villes sur des hauteurs. On associe généralement l'apparition des acropoles...

-

ACROPOLE D'ATHÈNES

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 8 215 mots

- 9 médias

Presque toute ville grecque est composée de deux éléments que la configuration du site distingue d'emblée : ville haute et ville basse – celle-ci vouée à l'habitat et aux activités civiles et commerciales ; celle-là, l' acropole, réservée à la défense et aux dieux protecteurs...

-

ACROTÈRE

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 473 mots

Élément décoratif, géométrique, végétal ou figuré, placé au faîte et aux angles des édifices antiques et dont la silhouette se profilait sur le ciel. Dans l'architecture grecque, l'acrotère apparaît avec les temples primitifs de Crète où, dès la fin du ~ viiie siècle,...

-

ADYTON

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 472 mots

Terme grec qui désigne tout endroit sacré « dont l'accès est interdit ». Par sa nature même, l'adyton est allié aux édifices de type chthonien ou oraculaire.

En Sicile où les cultes voués aux divinités infernales, telles Déméter et Koré, resteront fortement enracinés, les temples...

-

AGORA

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 1 322 mots

- 1 média

À la fois « forme et esprit », l'agora, généralement située à un carrefour important du réseau urbain, matérialise remarquablement la notion de cité grecque. Elle incarne de façon si évidente cette notion que, dans sa Périégèse (X, iv, 1), Pausanias hésite à donner le...

-

AGRIGENTE

- Écrit par Michel GRAS

- 2 116 mots

- 8 médias

Mis à part le temple de Déméter dont la position près de l'enceinte orientale est conditionnée par la présence, au-delà des fortifications, d'une fontaine sacrée (cf. supra), les temples d'Agrigente sont soit sur l'acropole ( ?), c'est-à-dire sous la ville moderne – temple d'Athéna... -

ANTE, architecture

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 293 mots

Terme qui désigne dans un édifice antique le renforcement de l'extrémité d'un mur. L'ante est généralement agrémentée d'un pilastre surmonté d'un chapiteau, pour être harmonisée avec les colonnes voisines. Cette structure est d'origine dorique mais elle s'étendra à l'ordre...

-

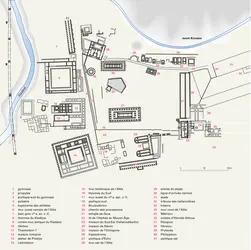

APOGÉE DE PERGAME

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 240 mots

- 1 média

Simple fortin perché sur un piton rocheux jusqu'à la fin du ive siècle, Pergame est encore une petite ville d'Asie Mineure au iiie siècle. Elle ne devient une ville d'art qu'avec les grandes offrandes sculptées dédiées par son premier roi, Attale Ier (— 241-— 197),...

-

APPAREIL, architecture

- Écrit par Roland MARTIN

- 4 325 mots

- 2 médias

...une impression de grande vigueur à une recherche arististique réelle. Ce type d'appareil est caractéristique des périodes archaïques dans l'architecture grecque, en Italie préromaine, et a donné lieu à quelques belles réalisations modernes, en particulier dans les soubassements d'édifices ou dans les murs... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture, sciences et techniques

- Écrit par Antoine PICON

- 7 914 mots

- 6 médias

Commencer cet examen avec l'Antiquité gréco-romaine se justifie par l'importance que revêtent les monuments antiques et les principes dont ils se réclament pour l'Occident qu'ils vont inspirer constamment à partir de la Renaissance. De la Grèce à Rome, on peut repérer d'autre... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - L'architecte

- Écrit par Florent CHAMPY, Carol HEITZ, Roland MARTIN, Raymonde MOULIN, Daniel RABREAU

- 16 589 mots

- 10 médias

Dans le monde de la cité où se développe la civilisation grecque, le rôle et la place de l'architecte sont en relation avec la vie de la communauté, de la polis. -

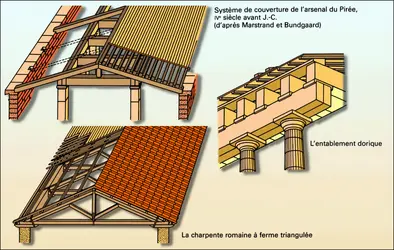

ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Bois

- Écrit par Yves LESCROART

- 4 626 mots

- 22 médias

L'architecture de la Grèce antique a été, plus qu'il n'y paraît, fortement marquée par ce matériau. Le développement de la sablière portée par les supports extérieurs aboutit au développement de l' entablement : l'ordre dorique naîtra des grands temples de bois édifiés... -

ARCHITECTURE GRECQUE (époque impériale)

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 678 mots

Pas plus que pour les autres domaines de la culture grecque, la conquête progressive du monde hellénistique par les Romains durant les iie et ier siècles avant J.-C. ne marque pour l'architecture un déclin irrémédiable : s'il y a crise, c'est en raison de la tourmente politique, qui menace l'héritage...

-

ARCHITECTURE MILITAIRE (Grèce antique)

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 1 211 mots

Les ouvrages de défense – remparts, fortins, tours de guet –, dont les vestiges imposants scandent aujourd'hui la solitude des paysages grecs, sont l'autre face, longtemps occultée, d'une architecture dont on n’a longtemps voulu voir que les édifices sacrés. Ces constructions militaires, importantes...

-

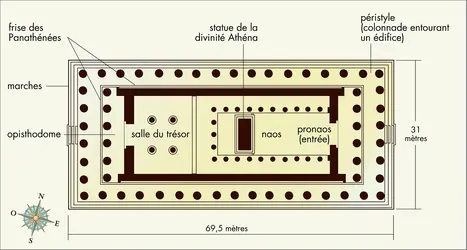

ATHÈNES

- Écrit par Guy BURGEL, Pierre LÉVÊQUE

- 16 998 mots

- 10 médias

Le développement des arts est aussi brillant. Vers 570, on élève à Athéna, à côté de la vénérable chapelle de l'Érechtheion où elle est honorée depuis l'époque mycénienne, un temple dit Hécatompédon (temple aux cent pieds), que les Pisistratides entourent d'un périptère et dotent d'un nouveau décor... -

ATLANTE

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 137 mots

Terme d'architecture grecque, forgé sur le nom d'Atlas, géant qui soutenait la voûte du ciel sur ses épaules. L'atlante désigne une statue masculine qui, à l'égal des caryatides, sert de support dans un édifice.

Les atlantes jouaient le rôle des colonnes, des piliers...

-

ATTICISME

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 121 mots

Taine définissait le goût en littérature comme « le sentiment des nuances, la grâce légère, l'ironie imperceptible, la simplicité du style, l'aisance du discours, l'élégance de la preuve ».

Le terme d'atticisme peut aussi être appliqué aux créations des artistes grecs du...

-

ATTIQUE, architecture

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 62 mots

Dans l'architecture grecque et romaine, le mot attique, utilisé comme nom, désigne le couronnement d'un mur ou l'étage ouvert sur une série de piliers. Il a, par extension, désigné, à partir du xviie siècle, le dernier étage d'un monument dont les proportions plus réduites s'accommodaient...

-

CALLICRATÈS (Ve s. av. J.-C.)

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 1 063 mots

- 3 médias

Callicratès est un architecte athénien à qui revient, selon Plutarque (Vie de Périclès, XIII, 7), la construction du mur médian du système de remparts unissant Athènes au Pirée (les Longs Murs) et celle du Parthénon, en collaboration avec Ictinos. Des fragments d'inscriptions...

-

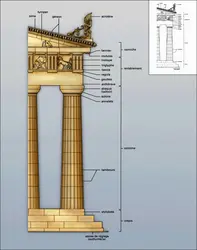

CORINTHIEN ORDRE

- Écrit par Gilbert-Charles PICARD

- 471 mots

- 1 média

Bien que le chapiteau corinthien apparaisse en Grèce au ~ ve siècle, l'ordre corinthien se constitue seulement à Rome sous Auguste. Mais il devient alors si populaire qu'il élimine presque totalement les autres ordres. Après avoir joué un grand rôle dans la formation des ordres médiévaux,...

Médias