ÉPIDÉMIES

Articles

-

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES

- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET, Georges DUBY, Universalis, Gabriel GACHELIN, Jean-Louis MIÈGE

- 20 843 mots

- 15 médias

Les épidémies, ces maladies sociales aux effets brusques et amples, ont longtemps été aussi méconnues des historiens que redoutées des contemporains. Si elles ont leurs rythmes propres, elles sont néanmoins en étroite corrélation avec les crises de subsistance, les mentalités, les échanges commerciaux,...

-

AFRIQUE (Histoire) - De l'entrée dans l'histoire à la période contemporaine

- Écrit par Hubert DESCHAMPS, Jean DEVISSE, Henri MÉDARD

- 9 654 mots

- 6 médias

Durant la seconde moitié du xixe siècle, une large partie de l'Afrique est ravagée non seulement par la traite mais aussi par des nouvellesépidémies et des famines. La conquête puis la première phase de la domination coloniale accentuent ces phénomènes, qui connaissent leur apogée au début du... -

AMÉRINDIENS - Amérique du Nord

- Écrit par Marie-Pierre BOUSQUET, Universalis, Roger RENAUD

- 10 380 mots

- 6 médias

...tuberculose, choléra, pestes... Avant 1650, la population indigène diminua parfois de 90 p. 100 dans les régions les plus frappées. Par la suite, les épidémies réapparurent par cycles, favorisées par les avances de la traite. L'impact est aussi moral : des familles, des clans, des confréries disparaissent,... -

AMÉRIQUE (Histoire) - Amérique espagnole

- Écrit par Jean-Pierre BERTHE

- 21 855 mots

- 13 médias

...trouve ainsi, culturellement et matériellement, dans un état de moindre résistance. Mais les agents principaux des catastrophes démographiques sont les épidémies ; les Européens sont porteurs de microbes contre lesquels les Indiens ne possèdent aucune immunité. Ce sont les grands fléaux : petite vérole... -

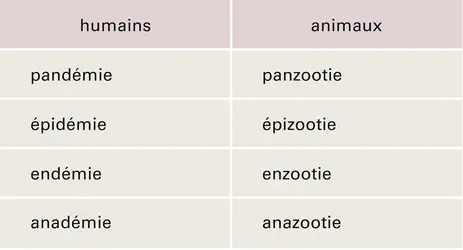

ANTHROPOLOGIE DES ZOONOSES

- Écrit par Frédéric KECK, Christos LYNTERIS

- 3 954 mots

- 4 médias

...dans cette conception de la zoonose comme émergence, c’est l’idée selon laquelle une mutation infectieuse passant des animaux aux humains annonce des épidémies aussi catastrophiques que celles du passé, dont les origines zoonotiques avaient alors été ignorées. Au retour cyclique des épizooties... -

ANTIBIORÉSISTANCE

- Écrit par Aurélie CHABAUD, Sylvain MEYER, Marie-Cécile PLOY

- 5 907 mots

- 4 médias

...élargissement de leur spectre d’action aux céphalosporines. Le passage de ces gènes de résistance sur des plasmides hautement transmissibles a occasionné les premières épidémies, essentiellement à l’hôpital. À la fin des années 1990, de nouvelles BLSE dénommées CTX-M – pour « céfotaximase-Munich » car identifiées... -

ARBOVIRUS

- Écrit par Claude HANNOUN, Jean-François SALUZZO

- 1 867 mots

- 1 média

...avec des successions de cycles enzootiques faisant intervenir les singes comme hôte amplificateur du virus et les moustiques qui harcèlent ces animaux. Le virus, introduit en milieu urbain, est à l'origine d'épidémies saisonnières. La maladie se caractérise par un épisode fébrile accompagné d'arthralgies... -

ARRIVÉE DE LA PESTE NOIRE EN MÉDITERRANÉE

- Écrit par Vincent GOURDON

- 197 mots

- 1 média

Après avoir sévi en Chine (1331), la peste noire, issue des steppes de l'Asie centrale, touche l'Europe à la suite du siège d'un comptoir génois des bords de la mer Noire, Caffa, par des troupes mongoles (1346). Frappant bientôt Constantinople, quelques ports italiens et Marseille...

-

AZIDOTHYMIDINE (AZT)

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 420 mots

-

BRONCHIOLITE

- Écrit par Corinne TUTIN

- 2 223 mots

- 1 média

La bronchiolite aiguë est une infection respiratoire très courante, le plus souvent secondaire au virus respiratoire syncytial (ou VRS). Elle donne lieu chaque hiver à des épidémies touchant plus particulièrement les jeunes enfants. Ces épidémies apparaissent en général à la mi-octobre, puis...

-

CATASTROPHES

- Écrit par Yves GAUTIER

- 7 372 mots

- 3 médias

Pour lesépidémies et les épizooties, les réseaux de surveillance doivent couvrir tous les champs de la santé publique ; ce système de prévision et de prévention constitue la veille sanitaire. En France, depuis le traumatisme de la canicule de 2003 (près de 15 000 morts), l'Institut national... -

CATASTROPHES NATURELLES (notions de base)

- Écrit par Universalis

- 2 855 mots

- 12 médias

Parmi les grandes catastrophes historiques, remarquablement décrites par les chroniqueurs du moment, l’épidémie de peste noire, au xive siècle, occupe elle aussi une place exceptionnelle. C’est à partir de cette époque que commence vraiment, en effet, l’histoire des épidémies européennes. ... -

CENTRAFRICAINE RÉPUBLIQUE

- Écrit par Universalis, Apolline GAGLIARDI, Jean-Claude GAUTRON, Jean KOKIDE, Jean-Pierre MAGNANT, Roland POURTIER

- 10 299 mots

- 7 médias

...La mise en contact avec le monde extérieur de populations isolées de lui depuis des millénaires provoque, vers la fin du xixe siècle, de violentes épidémies de variole qui décimeront les Oubanguiens plus sûrement que les razzias esclavagistes puisque, de nos jours encore, le tiers du territoire centrafricain,... -

CHIKUNGUNYA

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 2 194 mots

- 2 médias

...résiste aux hivers ailleurs. Les populations se sont étendues et il suffit de l’introduction de quelques humains porteurs du virus Chikungunya pour que les conditions d’une épidémie soient rassemblées. Cela s’est passé en Italie, plus précisément en Émilie-Romagne en 2007. C’est ce qui se passe en 2014... -

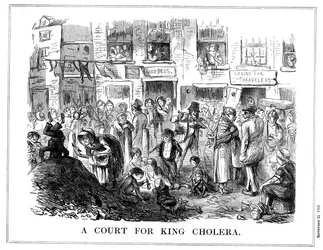

CHOLÉRA

- Écrit par Universalis, Henri-Hubert MOLLARET

- 2 882 mots

- 2 médias

Maladie transmissible, endémo-épidémique, le choléra est strictement limité à l'espèce humaine : il est provoqué par des bactéries du genre Vibrioet est à distinguer de certaines infections animales comme le choléra des poules (causé par des Pasteurella). Endémique en Asie, le...

-

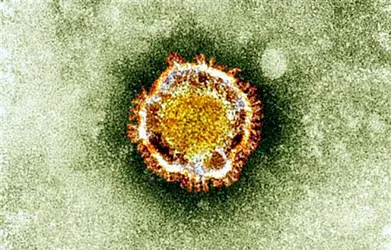

CORONAVIRUS

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 2 689 mots

- 1 média

Les coronavirus (abrégés en CoV) constituent un groupe de virus dont le nom (issu du latin corona signifiant « couronne ») provient de leur aspect caractéristique observé au microscope électronique : ce sont de petites sphères d’environ 130 nanomètres de diamètre, hérissées de spicules en forme...

-

COVID-19

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 5 948 mots

- 8 médias

Le terme Covid-19 désigne une maladie infectieuse respiratoire à travers son acronyme anglais (Co- pour corona, -vi- pour virus, -d pour disease, « maladie » en anglais), le nombre 19 indiquant l’année de son apparition (2019). Provoquée par un virus, le coronavirus SARS-CoV-2 (pour ...

-

CRISES ÉCONOMIQUES

- Écrit par Jean-Charles ASSELAIN, Anne DEMARTINI, Pascal GAUCHON, Patrick VERLEY

- 21 855 mots

- 14 médias

...la hausse du prix du pain, qui avait pour conséquence une dégradation du régime alimentaire des classes populaires des campagnes et surtout des villes, encourageait le développement de maladies épidémiques toujours présentes à l'état latent. Ce lien entre la crise agricole et la crise démographique de... -

DENGUE

- Écrit par Philippe DESPRÈS

- 2 880 mots

- 4 médias

...virus est observée dans les zones forestières d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, où des primates et des Aedes assurent un cycle sylvatique de transmission. Après son passage à l'homme, la dengue ne nécessite plus de cycle faisant intervenir les primates comme réservoirs pour le maintien d'une transmission... -

DENGUE (VACCIN CONTRE LE VIRUS DE LA)

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 1 798 mots

...hors de son territoire initial de l’Asie du Sud-Est, vers l’Amérique du Sud et les Antilles. D’une manière classique en gestion de la santé, lorsqu’une épidémie d’une maladie en général bénigne frappe un pays où le décompte des journées de travail perdues et celui du montant des soins sont budgétisés,... -

EBOLA FIÈVRE ET VIRUS

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 1 602 mots

- 1 média

La fièvre Ebola tire son nom d’une rivière de la République démocratique du Congo (RDC) qui baigne le village de Yambuku, où cette maladie a été identifiée pour la première fois en septembre 1976 chez l’homme. Les autorités de santé avaient été informées d’une maladie foudroyante par les ...

Médias