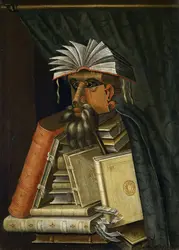

BIBLIOTHÈQUES

Dès l'apparition de l'écriture, on s'efforça dans toutes les civilisations de conserver certains documents écrits, soit dans des locaux particuliers, comme ce fut le cas dans les palais et les temples du Moyen-Orient où l'on ne distinguait pas, parmi les tablettes conservées, les documents d'archives et les textes littéraires, soit, comme en Chine, parmi les trésors des princes. Puis on apprit à mettre à part les livres dans des bibliothèques proprement dites. D'où la constitution de grandes collections rassemblées sur l'ordre de souverains ou de grands personnages désireux de lier symboliquement leur nom à ce que la culture de leur peuple avait de plus sacré et de le faire passer à la postérité. Ces bibliothèques apparaissent donc d'emblée comme des instruments de cumulation, mais aussi de sacralisation des savoirs. Elles sont les ancêtres des établissements de conservation chargés d'assurer la survie des patrimoines nationaux. Parallèlement, des communautés, le plus souvent religieuses à l'origine, se dotèrent de fonds destinés à favoriser les études. Puis, des initiatives se multiplièrent pour favoriser la diffusion de la culture livresque : tel fut le point de départ des bibliothèques de lecture publique. Enfin, la nécessité de suivre l'actualité favorisa l'apparition – souvent au sein des bibliothèques – de centres ou de systèmes destinés à fournir une documentation récente sur un type de sujet.

Autant de changements qui se situaient encore dans la logique de ce que l'on pourrait appeler la « forme-livre ». Il en va tout autrement avec la révolution des communications et la diffusion électronique de l'information, qui obligent à repenser la conservation des documents, et par là même la notion de « bibliothèque ».

Aperçu historique

L'Antiquité

Le terme même de bibliothèkè est attesté pour la première fois en Grèce dans un texte de la seconde moitié du ive siècle avant J.-C. Il n'est cependant question que de bibliothèques privées dans la Grèce classique. En revanche, on vit apparaître à l'époque hellénistique de grandes bibliothèques créées par les successeurs d'Alexandre. La plus célèbre fut fondée par Ptolémée Sôter (322-283) dans l'enceinte du Musée, communauté de lettrés destinée à servir les Muses et conçue sur le modèle des communautés de philosophes grecs. Ces lettrés s'appliquèrent à y réunir toutes les productions écrites dignes de mémoire. Soit une politique de prestige que les souverains égyptiens surent doter des moyens nécessaires. On s'efforça de se procurer les manuscrits des ouvrages les plus célèbres ; des copistes, des grammairiens et des philologues furent chargés de revoir le texte et la présentation des monuments de la littérature grecque ; enfin, des équipes de traducteurs donnèrent une version grecque des grandes œuvres écrites dans une langue étrangère : ainsi firent les Septante pour l'Ancien Testament. La bibliothèque du Musée rassembla finalement plusieurs centaines de milliers de rouleaux, sans compter ceux qui furent accumulés non loin de là, au Serapeum.

Les princes des autres dynasties hellénistiques, et notamment les Attalides à Pergame, imitèrent cet exemple. Au total, même si la diffusion des ouvrages promis à la postérité ne se produisit pas directement à partir du Musée, cette entreprise favorisa la survie de nombreux textes, reproduits pour constituer de nouveaux fonds et réunis selon les corpus établis par les savants alexandrites. En même temps, les traités bibliographiques se multiplièrent, une véritable science bibliothéconomique se développa, les bâtiments où étaient rangées ces précieuses collections furent munis d'un système d'aération propre à favoriser la conservation des fragiles papyrus et devinrent de véritables temples du [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri-Jean MARTIN : professeur émérite à l'École nationale des chartes, directeur d'études à la IVe section de l'École pratique des hautes études

Classification

Pour citer cet article

Henri-Jean MARTIN. BIBLIOTHÈQUES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ARTS EN BIBLIOTHÈQUES (dir. N. Picot) - Fiche de lecture

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 1 016 mots

Parallèlement à l'installation de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA), aux côtés des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France, dans les locaux historiques de la rue de Richelieu à Paris, la parution d'un ouvrage consacré à l'art dans les...

-

ASSOURBANIPAL, roi d'Assyrie (668-627 av. J.-C.)

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 864 mots

- 3 médias

-

BIBLIOTHÈQUE DE SEINÄJOKI, Finlande (A. Aalto)

- Écrit par Simon TEXIER

- 171 mots

La bibliothèque de Seinäjoki est l'un des bâtiments phares, avec l'hôtel de ville et l'église, d'une petite ville nouvelle finlandaise dont le centre a été entièrement conçu par Alvar Aalto (1898-1976). Elle est composée d'un long parallélépipède accueillant, de part...

-

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

- Écrit par Henri-Jean MARTIN

- 1 095 mots

- 1 média

La Bibliothèque du roi, qui est à l'origine de la Bibliothèque nationale, rebaptisée Bibliothèque nationale de France en 1994, apparut à la Renaissance. Charles VIII en amorça la création lorsqu'il joignit aux manuscrits de ses parents des volumes de la Bibliothèque des rois de Naples. Plus tard,...

-

BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES

- Écrit par Yannick MAIGNIEN

- 5 198 mots

- 1 média

Dans sa réflexion sur la bibliothèque comme espace de savoir et de recherche, l'historien du livreHenri-Jean Martin s'interroge : « Le problème de l'avenir des bibliothèques se pose en fait aujourd'hui en d'autres termes. Quel rôle joueront-elles dans l'élaboration, la diffusion...

- Afficher les 33 références

Voir aussi

- CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE

- COLLECTION, art et culture

- PAPYRUS

- DOCUMENTATION

- DÉPÔT LÉGAL

- PATRIMOINE ÉCRIT

- LATINE CHRÉTIENNE LITTÉRATURE

- INFORMATION DIFFUSION DE L'

- DÉPARTEMENTS

- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- SERVICE PUBLIC

- ROYAUME-UNI, droit et institutions

- NUMÉRISATION

- SORBONNE

- BIBLIOTHÈQUE D'ALEXANDRIE

- CONSERVATION DES DOCUMENTS

- PRÊT DE LIVRES

- FRANCE, droit et institutions

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- BANQUE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

- POLITIQUE CULTURELLE

- INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE