ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) Fer et fonte

Depuis plus d'un siècle, les métaux ont conquis, dans l'industrie du bâtiment, une place prépondérante ; en particulier l'acier, qui a permis d'élever des structures à niveaux multiples et grâce auquel on couvrira sans doute des portées de plusieurs kilomètres sans supports intermédiaires. Il ne faut pas l'oublier, ces résultats impressionnants sont le fruit d'une longue suite d'expériences : un siècle du fer a précédé celui de l'acier. Durant cette période, souvent qualifiée de première révolution industrielle, le rôle du métal, jusque-là limité au chaînage des édifices, à la serrurerie, est devenu fondamental, au moins dans les constructions réservées aux ingénieurs : ponts et, plus tard, grands espaces couverts, tels serres, marchés, halls de gares et d'expositions, usines, etc.

En revanche, là où la technique était subordonnée à des impératifs d'ordre esthétique et idéologique, l'emploi du fer ne devait s'imposer que lentement, au prix d'âpres controverses, après de nombreux revers et compromis. Les conséquences, il est vrai, en furent considérables. La conception même de l'architecture fut bouleversée par l'effondrement du classicisme sous les coups des rationalistes, puis des défenseurs de l'art nouveau. Le style international devait en récolter le bénéfice.

Fonte, fer et acier

Cette révolution ne saurait s'expliquer sans un rappel des conditions techniques et économiques qui sont à sa source. Le fer industriel n'est jamais pur. Sa teneur en carbone permet de distinguer différents états.

La fonte, produit brut du haut fourneau (l'antique méthode du bas fourneau permettait d'obtenir directement le fer, mais en petites quantités), sort liquide du creuset ; on peut la couler dans des moules. Grâce à sa grande résistance à la pression, soixante fois supérieure à celle d'un calcaire, elle est utilisable pour les supports : piliers, colonnes ; on en fait aussi des éléments décoratifs, car on la moule facilement.

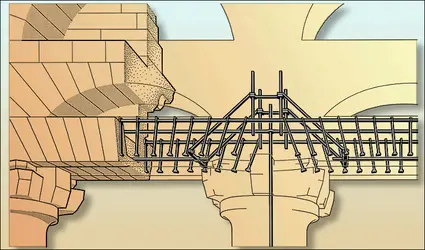

Le fer, obtenu par décarburation de la fonte au four à puddler, est malléable et résiste bien à la traction. Il va donc remplacer le bois dans les charpentes ou les planchers.

L'acier, obtenu par un affinage particulier, est plus homogène que le fer, et sa résistance à la traction est deux fois plus grande, trois fois pour l'acier fondu. Dans tous les cas où l'allégement des structures est nécessaire, l'acier prend, à la fin du xixe siècle, peu à peu la place du fer.

L'assemblage des éléments en métal, difficile à réaliser avec le fer forgé, a pu être industrialisé, au milieu du xixe siècle, par le rivetage à chaud des tôles et des cornières laminées ; cette technique sera remplacée, un siècle plus tard, par celle de la soudure.

La métallurgie du fer était restée longtemps tributaire du charbon de bois ; et les autorités, soucieuses de conserver le bois à d'autres fins, limitaient la production (en France, la forge consommait à elle seule autant que les foyers domestiques). À la fin du xviiie siècle, l'emploi du coke, découvert par l'Anglais Abraham Darby en 1735, se généralise et provoque l'essor des hauts fourneaux, le développement des techniques de laminage et de martelage. Le Creusot utilisera ce procédé en 1785. Stationnaire de 1789 à 1820, la production française de fer va décupler en un demi-siècle.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri POUPÉE : maître assistant au Conservatoire national des arts et métiers (techniques de construction)

Classification

Pour citer cet article

Henri POUPÉE. ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Fer et fonte [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ARCHITECTURE & ÉTAT AU XXe SIÈCLE

- Écrit par Anatole KOPP

- 3 970 mots

- 3 médias

L'intervention de l' État dans le domaine de l' architecture ne constitue pas un phénomène nouveau. De tout temps et sous tous les régimes, l'État est intervenu dans la mesure où toute réalisation architecturale met en cause les intérêts de couches de population bien plus larges que celles...

-

ARCHITECTURE & MUSIQUE

- Écrit par Daniel CHARLES

- 7 426 mots

- 1 média

La comparaison, tentée à maintes reprises, entre architecture et musique a donné lieu en général à des slogans du genre « l'architecture est une musique figée ». On ne s'est pas privé non plus de constater que les œuvres de la « grande » musique occidentale s'étaient peu à peu solidifiées en objets,...

-

INGÉNIEUR ET ARCHITECTE

- Écrit par Antoine PICON

- 4 261 mots

- 5 médias

Au cours de la Renaissance, les figures de l'architecte et de l'ingénieur se confondent pratiquement. Filippo Brunelleschi, généralement considéré comme un des pères fondateurs de l'architecture renaissante, est presque autant ingénieur qu'architecte. Ne conçoit-il pas les machines destinées...

-

ANDROUET DU CERCEAU JACQUES (1520-1586)

- Écrit par Jean GUILLAUME

- 967 mots

Jacques Androuet du Cerceau (appelé le plus souvent « Du Cerceau », dû au motif de l'enseigne de la boutique de son père qui était marchand de vin) fut à la fois un graveur, un dessinateur, un créateur d'ornements, un inventeur d'architectures réelles ou imaginaires et l'auteur du premier ouvrage...

-

ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 060 mots

De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...

-

APPAREIL, architecture

- Écrit par Roland MARTIN

- 4 325 mots

- 2 médias

En termes d' architecture, l'appareil désigne les modalités d' assemblage, de liaison et de mise en valeur des matériaux de la construction. Il est un des éléments essentiels du caractère de l'édifice dont il souligne au premier coup d'œil les structures et souvent la fonction....

-

ARC DE TRIOMPHE

- Écrit par Gilbert-Charles PICARD

- 1 627 mots

- 9 médias

Un arc de triomphe est une structure architectonique composée de deux pylônes reliés par une voûte en plein cintre ; elle supporte par son intermédiaire un attique, base rectangulaire massive qui elle-même porte des statues. L'arc comprend en outre des colonnes plaquées contre les pylônes qui soutiennent...

- Afficher les 40 références

Voir aussi

- MÉTAL, architecture

- FONTE DANS L'ART

- FER ART DU

- FER & FONTE, architecture

- PROPYLÉES

- SAINT-SULPICE ÉGLISE, Paris

- PANTHÉON DE PARIS

- STEPHENSON ROBERT (1803-1859)

- ROHAULT DE FLEURY CHARLES (1801-1875)

- SÉDILLE PAUL (1836-1900)

- DARBY II ABRAHAM (1711-1763)

- CHAÎNAGE, architecture

- SAINT-PIERRE DE ROME

- ACIER, technologie

- BRITANNIA BRIDGE ou PONT BRITANNIA

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- MATÉRIAUX, architecture

- BIBLIOTHÈQUE, architecture

- HALLES

- ANGLAISE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- MARCHÉ, architecture

- PONT SUSPENDU