CANOVA ANTONIO (1757-1822)

Après avoir été célébré comme le dernier classique, Antonio Canova fut ravalé au rang des pasticheurs de l'antique et estimé le représentant le plus typique d'une période néfaste de l'art occidental. Les travaux d'E. Bassi lui ont rendu justice, en révélant esquisses, dessins et peintures qui découvrent une personnalité curieuse. Il ne convient cependant pas de séparer ses recherches de ses œuvres achevées. Avec toutefois infiniment plus de talent, il évolua comme la plupart de ses contemporains. Abandonnant la tradition baroque, il se rallia au néo-classicisme archéologique de la pureté grecque, mais il sentit toujours le danger d'une trop grande soumission aux impératifs d'une doctrine discutable. Contrairement aux souhaits de ses conseillers, trop absolus, Canova poursuivit sa démarche propre ; partant d'observations aiguës, de croquis et d'ébauches, il fixa des attitudes maniérées qui correspondent à son attirance profonde pour un monde utopique où la beauté plastique s'allie au bizarre. Il coula ensuite, autant qu'il le put, ses rêves dans le moule antique et parvint ainsi à créer des formes neuves, avant tout féminines, où se mêlent froideur et volupté, grâce et langueur.

Les premiers romantiques, Byron, Stendhal, Chateaubriand admiraient, à l'égal des derniers défenseurs du classicisme, son art apparemment détaché des contingences. Le prestige de cet homme généreux, délicat, secret, décidé à préserver son indépendance, s'imposa partout durant le premier quart du xixe siècle.

Si la plupart des maquettes, tableaux, dessins de Canova sont connus, comme ses marbres et leurs principales répliques, nous ne possédons pas le catalogue complet de sa production, que son abondante correspondance inédite, en partie conservée à Bassano, permettrait de dresser avec méthode. Les sources précises de ses œuvres offrent toujours un vaste champ d'étude.

Retour à l'antique

Né à Possagno, dans la province de Trévise, en Italie, Canova perdit tout jeune son père. Son grand-père, Pasino, praticien habile à dégrossir statues et groupes de pierre, le prépara à son métier et obtint pour lui la protection du sénateur vénitien Giovanni Falier. Entré dans l'atelier de Giuseppe II Bernardi-Torretto (1694-1774), qui prolongeait en milieu provincial les formules baroques du xviiie siècle, Canova suivit son maître à Venise en 1769.

Dès 1776, il expose les statues d'Eurydice et d'Orphée, où le rococo s'associe maladroitement à un réalisme assez trivial. Le groupe de Dédale et Icare affirme son goût du mouvement, des attitudes complexes, d'une vérité familière. Des bustes modelés ou des portraits peints témoignent de l'attachement du jeune artiste à la tradition vénitienne.

Admis à l'Académie, Canova se rend à Rome dès l'automne de 1779. Les antiques le laissent d'abord indifférent, alors que son journal révèle une admiration passionnée pour l'art baroque. L'influence de ses amis, Gavin Hamilton, peintre et antiquaire, Volpato, graveur, partisans de l'esthétique néo-classique, s'exerce peu à peu sur lui.

Désormais, sa carrière va se dérouler à Rome, et elle sera éclatante. Un Apollon se couronnant, le groupe de Thésée vainqueur du Minotaure indiquent une évolution très nette vers l'imitation des modèles gréco-romains. En 1783, Canova se lie avec Quatremère de Quincy, théoricien du retour à l'antique le plus sévère, qui restera son intime conseiller. Pour atteindre la pureté grecque, il discipline son tempérament primesautier, toujours sensible dans ses bustes, ses esquisses et ses dessins. Les grands monuments funéraires des papes Clément XIV (1783-1787) et Clément XIII (1787-1792) offrent encore un compromis entre la tradition, respectée dans la composition générale, et la nouveauté des[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gérard HUBERT : conservateur en chef du Musée national de Malmaison

Classification

Pour citer cet article

Gérard HUBERT. CANOVA ANTONIO (1757-1822) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AMOUR

- Écrit par Georges BRUNEL, Baldine SAINT GIRONS

- 10 182 mots

- 5 médias

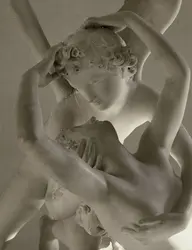

C'est rarement l'Amour lui-même qui est amoureux.Canova a sculpté autour de 1790 un groupe où l'Amour enlace Psyché désespérée et lui rend la vie par son baiser (marbre au Louvre) ; c'est une œuvre presque sans précédent. Aussi le sculpteur, faute de modèles appropriés, a-t-il composé ses figures à... -

CHAUDET ANTOINE DENIS (1763-1810)

- Écrit par Jacques de CASO

- 411 mots

- 1 média

La courte carrière du sculpteur français Antoine Denis Chaudet, qui ne couvrit qu'une vingtaine d'années, suffit à faire de lui le sculpteur le plus marquant de la période napoléonienne.

Ses débuts furent aisés : il obtint le prix de Rome en 1784, passa quatre années en Italie,...

-

CONSERVATION DES ŒUVRES D'ART

- Écrit par Germain BAZIN, Vincent POMARÈDE

- 6 744 mots

- 4 médias

...sculptures du Parthénon, achetées par le British Museum de Londres à lord Elgin, en 1816. Sur l'intervention du sculpteur vénitien néo-classique, Canova, l'originalité des marbres Elgin fut respectée, tandis que Louis Ier confiait au sculpteur danois Thorwaldsen, qui avait son atelier à Rome,... -

DANNECKER JOHANN HEINRICH (1758-1841)

- Écrit par Jacques de CASO

- 792 mots

- 1 média

Parmi les plus importants sculpteurs des années 1800, époque que l'on appelle, dans la culture allemande, le classicisme romantique, Johann Heinrich Dannecker développa son art dans le climat éclairé mais insulaire de la cour de Wurtemberg pour laquelle il travailla presque exclusivement...

- Afficher les 10 références

Voir aussi