AMPHIBIENS ou BATRACIENS

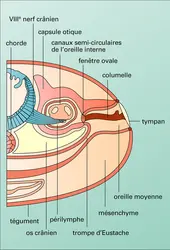

Dans la nature actuelle, les Amphibiens, appelés également batraciens, sont représentés par trois groupes : les Anoures (grenouilles et crapauds), les Urodèles (salamandres et tritons) et les Gymnophiones (apodes). Ces trois groupes descendent très vraisemblablement d'un ancêtre commun qui leur est propre, ce qui fait des Amphibiens actuels un groupe monophylétique, souvent aussi désigné sous le nom de Lissamphibiens. Malgré leur grande variété de formes, les Amphibiens actuels, ou Lissamphibiens, partagent plusieurs caractères spécialisés que l'on ne retrouve chez aucun autre groupe de Vertébrés et qui témoignent de leur ascendance commune : la forme des dents (pédicellées et bicuspides), le mode d'accommodation visuelle, les glandes pluricellulaires de la peau (séreuses et muqueuses) et quelques spécialisations de l'oreille interne.

Par extension, on a placé dans les Amphibiens tout un ensemble hétérogène de Tétrapodes primitifs fossiles qui n'ont en commun avec les Amphibiens actuels que des caractères généraux de Tétrapodes n'ayant pas atteint le grade des Amniotes, et dont certains sont plus primitifs que les Lissamphibiens, tandis que d'autres sont plus proches des Amniotes. De ce fait, le terme Amphibien, lorsque ces fossiles sont pris en compte, ne désigne plus un groupe monophylétique, ou clade, mais un groupe paraphylétique, ou grade, intermédiaire entre Poissons et Amniotes.

De fait, sauf de rares exceptions, les Amphibiens pondent dans l'eau douce et c'est là que leur développement embryonnaire s'effectue. Les larves sont dépourvues d'annexe embryonnaire et les Amphibiens sont anamniotes.

Ainsi, que ce soit au cours de leur phylogenèse ou au cours de leur ontogenèse, ces animaux se partagent entre une existence aquatique et une existence terrestre, justifiant pleinement leur nom d'Amphibiens.

Structures anatomiques et fonctions

Peau

La peau des Amphibiens actuels est molle, humide et nue. Seuls des Gymnophiones (Caecilia d'Amérique du Sud par exemple) possèdent de petites écailles qui se situent dans le derme. Les Stégocéphales avaient de grandes plaques osseuses sur la surface du crâne et sur le dos. Aujourd'hui, en dehors du bec corné des têtards, les phanères des Amphibiens se réduisent aux griffes – présentes à l'extrémité des doigts de certains Urodèles (Siren) et Anoures (Pipa, Pelobates) – ou à quelques formations cornées leur donnant un aspect parfois monstrueux (Ceratophrys, Megophrys).

Souvent fortement pigmentés, les téguments possèdent de vives couleurs (triton marbré, salamandre, sonneur, Dendrobates, etc.). Certaines glandes épidermiques sont muqueuses ; répandu sur la peau de l'animal, le mucus la maintient humide en permanence : il joue un rôle lors du rapprochement des sexes ou pendant la locomotion (cas des rainettes arboricoles). Des glandes séreuses (glandes parotoïdes des Salamandridés ou des Bufonidés) produisent un venin, liquide laiteux contenant des alcaloïdes toxiques ; par suite de l'absence des dispositifs anatomiques nécessaires, il n'est ni projeté ni inoculé et constitue seulement une protection contre les prédateurs. Les glandes peuvent enfin être mixtes.

Après la métamorphose, les Amphibiens subissent périodiquement des mues. L'exuviation (fig. 1), c'est-à-dire le rejet de la peau lors de la mue, affecte la couche épidermique sur le corps entier de l'animal. Elle ne semble pas liée à une augmentation de taille et dépend du fonctionnement de la glande thyroïde.

Squelette

Les os sont fibreux (faisceaux de grosses fibres parallèles) constituant un squelette relativement léger qui peut supporter cependant des tractions ou des poussées très fortes, en particulier chez les Anoures, lors du saut.

Crâne

Il est caractérisé chez les Anoures et les Urodèles, qui forment le groupe des Batrachia,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CLAIRAMBAULT : professeur

- Philippe JANVIER : directeur de recherche émérite au CNRS

- Jean-Claude RAGE : directeur de recherche émérite au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Pierre CLAIRAMBAULT, Philippe JANVIER et Jean-Claude RAGE. AMPHIBIENS ou BATRACIENS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Biogéographie

- Écrit par Théodore MONOD

- 5 702 mots

- 19 médias

À propos des Amphibiens, signalons l'absence d'Urodèles (sauf en Berbérie) et de rainettes (Hylidae), écologiquement représentées par les Rhacophorides (Hyperolius...) et les Phrynométrides ; les Pipidae (Xenopus) sont communs à l'Afrique et à l'Amérique tropicales ; il y a des endémiques... -

ANOURES

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT, Philippe JANVIER

- 3 590 mots

- 8 médias

Le superordre des Anoures réunit tous ceux des Amphibiens actuels qui, contrairement aux Urodèles et aux Gymnophiones, sont, à l'état adulte, dépourvus de queue : ainsi les grenouilles, les rainettes, les crapauds.

Le corps, massif, est prolongé directement par une tête triangulaire à la...

-

CHYTRIDIOMYCOSE

- Écrit par Claude MIAUD

- 3 346 mots

- 4 médias

Le déclin ou la disparition de populations d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres…) a généré à la fin du xxe siècle de nombreux travaux pour en définir des causes « globales ». Ces études ont notamment permis l’identification de champignons qui provoquent une...

-

CIRCULATOIRES (SYSTÈMES) - Les systèmes circulatoires des animaux

- Écrit par Jean-Paul TRUCHOT

- 4 530 mots

- 7 médias

...vertébrés tétrapodes avec augmentation de la pression et de la résistance vasculaire systémiques et diminution de la résistance pulmonaire (fig. 5). Chez les amphibiens et les reptiles, en l'absence d'un cloisonnement complet du cœur, les lits pulmonaire et systémique sont de fait disposés en parallèle et... - Afficher les 28 références

Voir aussi

- OREILLE, zoologie

- SALAMANDRE

- AMNIOTES

- COLONNE VERTÉBRALE

- ARC NEURAL

- GLANDES

- SENSORIELS ORGANES

- CHIRIDIUM ou MEMBRE CHIRIDIEN

- ŒIL, zoologie

- LÉPOSPONDYLES

- BATRACHIA

- MUE

- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES

- STÉRÉOSPONDYLES

- ANIMAL RÈGNE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- ANATOMIE ANIMALE

- CIRCULATION

- AQUATIQUE VIE

- TEMNOSPONDYLES

- ANTHRACOSAURES

- ARCS AORTIQUES

- LISSAMPHIBIENS

- PALÉOZOOLOGIE