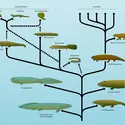

URODÈLES

Les Urodèles sont représentés par les Amphibiens actuels qui, à l'état adulte, possèdent typiquement deux paires de membres moteurs et une queue : ainsi les tritons, les salamandres. Leur corps lacertiforme se distingue facilement de celui des lézards par une peau nue, toujours dépourvue d'écailles. Les membres antérieurs et postérieurs ont sensiblement la même taille. Leur rôle dans la nage est faible. Sur terre, les urodèles marchent maladroitement avec ondulations latérales du corps. Lorsque le développement de l'œuf est achevé, la majorité des urodèles passent par un stade aquatique libre au cours duquel l'animal se déplace et se nourrit. Pendant cette vie larvaire, se déroulent des processus pratiquement simultanés de croissance et de régression qui constituent la métamorphose.

Il faut insister sur le rôle important des urodèles dans la recherche expérimentale : c'est sur l'œuf de triton que H. Spemann mit en évidence le phénomène de l'induction ; c'est sur ce même germe qu'ont pu être effectuées les expériences de séparation des deux premiers blastomères, d'androgenèse ou développement commandé par le seul noyau spermatique, et d'augmentation du nombre des stocks chromosomiques (polyploïdie artificielle) par l'action du choc thermique. Il faut mentionner aussi l'utilisation des larves d'Urodèles pour réaliser des greffes siamoises, ou parabioses, pour créer des chimères intergénériques (chimères triton-axolotl de Houillon), pour opérer des transformations complètes et définitives du sexe (comme l'ont fait Humphrey chez l'axolotl et Gallien chez le pleurodèle).

Anatomie

Squelette

Le crâne des urodèles est globalement semblable à celui des anoures. Toutefois, les os frontaux et pariétaux restent séparés, les palatins sont absents ou réunis aux vomers et les maxillaires peuvent manquer. Les vertèbres sont amphicœles ou opisthocœles. Elles se caractérisent par la présence de longs supports costaux, souvent doubles, sur lesquels s'articulent les côtes. Ces dernières sont courtes et nombreuses. La ceinture pectorale se caractérise par un grand développement de la région coracoïde. La ceinture pelvienne de certains urodèles aquatiques se distingue par la présence d'un cartilage bien développé en forme de Y attaché à l'extrémité antérieure du pubis. Ce cartilage épipubien permet de comprimer plus ou moins la partie postérieure des poumons et d'en modifier le volume, réglant ainsi leur rôle hydrostatique.

Appareil respiratoire

Pendant le début de la vie embryonnaire, le besoin en oxygène est assuré par la diffusion des gaz en solution dans l'eau. L'épiderme très mince des larves joue un grand rôle dans la respiration, concurremment avec les branchies. La longueur et le nombre des filaments branchiaux peuvent varier selon la pression d'oxygène de l'eau (Salamandra). Ces filaments sont baignés par l'eau avalée par la bouche et expulsée par les fentes branchiales. Pendant la métamorphose, la peau larvaire est remplacée par une peau plus épaisse et, en principe, des poumons se substituent aux branchies.

Organes des sens

La peau des larves aquatiques contient des équivalents structuraux et fonctionnels des « organes de la ligne latérale » des poissons, sous forme d'amas de cellules sensorielles situés dans de petites dépressions disposées le long de lignes régulières. Ces organes sont sensibles aux vibrations de basse fréquence.

Les urodèles diffèrent des anoures par l'absence de tympan et de cavité tympanique. La columelle, chez la larve, est en relation avec l'os carré, et les ondes sonores sont transmises par l'intermédiaire de la mandibule, du carré et du squamosal jusqu'à la columelle et à l'oreille interne. Comme chez les anoures, dans l'oreille moyenne existe un operculum.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Hélène FRANCILLON : docteur de troisième cycle en zoologie, assistante à l'université de Paris-VII

- Jean-Claude RAGE : directeur de recherche émérite au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Hélène FRANCILLON et Jean-Claude RAGE. URODÈLES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AMPHIBIENS ou BATRACIENS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT, Philippe JANVIER, Jean-Claude RAGE

- 6 177 mots

- 19 médias

Dans la nature actuelle, les Amphibiens, appelés également batraciens, sont représentés par trois groupes : les Anoures (grenouilles et crapauds), les Urodèles (salamandres et tritons) et les Gymnophiones (apodes). Ces trois groupes descendent très vraisemblablement d'un ancêtre commun qui...

-

ANOURES

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT, Philippe JANVIER

- 3 590 mots

- 8 médias

Le groupe le plus étroitement apparenté aux Anoures est celui des Urodèles, avec lequel ils partagent plusieurs spécialisations (operculum, pigment rétinien vert, mode de formation endodermique des choanes), et il est probable que les Anoures ont évolué à partir d'un ancêtre commun aux deux groupes,... -

CHYTRIDIOMYCOSE

- Écrit par Claude MIAUD

- 3 346 mots

- 4 médias

...largement répandu en Asie de l'Est (Vietnam, Japon et Chine), porté par des espèces de la famille des Salamandridés. Une étude comparative montre que les urodèles d’Asie sont des porteurs sains de ce champignonalors que les Salamandridés d’Europe et d’Amérique y sont particulièrement sensibles. ... -

FOSSILES

- Écrit par Raymond FURON, Armand de RICQLÈS

- 5 808 mots

- 1 média

L'exemple le plus simple de telles situations est sans doute celui des Amphibiens Urodèles Pérennibranches (qui conservent leurs branchies). Les paléontologistes sont enclins à penser que ces animaux sont le fruit d'une évolution spécialisante et ne sont en rien des fossiles vivants. Par ...

Voir aussi