AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

Articles

-

ADOUA (BATAILLE D')

- Écrit par Marie-Laure DERAT

- 212 mots

- 1 média

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 21 496 mots

- 29 médias

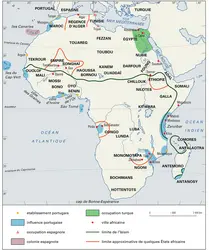

Lacolonisation, moins sans doute par souci de « diviser pour régner » que portée par un besoin d'inventaire, de nomenclature, d'encadrement administratif et de cartographie, a procédé à une ethnographie classificatoire qui a eu pour effet de figer des situations mouvantes, dans certains cas d'« inventer... -

AFRIQUE (Histoire) - De l'entrée dans l'histoire à la période contemporaine

- Écrit par Hubert DESCHAMPS, Jean DEVISSE, Henri MÉDARD

- 9 654 mots

- 6 médias

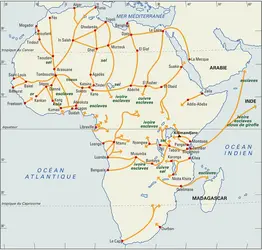

...navire de faible tirant d'eau, léger et souple, capable de remonter le cours des fleuves : la caravelle ; celle-ci va servir à la circumnavigation de l' Afrique. En 1454, la presqu'île du Cap-Vert est atteinte ; en 1462, la Sierra Leone ; en 1475, le fond du golfe de Guinée, la côte du Cameroun... -

AFRIQUE AUSTRALE

- Écrit par Jeanne VIVET

- 6 100 mots

- 5 médias

L’arrivée des Portugais dès la fin du xve siècle marque le début de l’influence européenne : Bartolomeu Dias débarque en Afrique du Sud en 1488 et Vasco de Gama, à la recherche d’une route vers les Indes, remonte les côtes mozambicaines jusqu’à Ilha de Moçambique en 1498. Durant le ... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL, Dominique DARBON, Benoît DUPIN, Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY, Philippe-Joseph SALAZAR, Jean SÉVRY, Ernst VAN HEERDEN

- 29 784 mots

- 28 médias

...L'histoire de l'Afrique du Sud se construit autour de la rencontre et de la confrontation de groupes humains en mouvements sur l'espace africain austral. Lors de l'arrivée des Européens dans la région, que l'on datera symboliquement du débarquement du navigateur portugais Bartolomeu Dias au Cap en 1488,... -

AFRIQUE-ÉQUATORIALE FRANÇAISE (A-ÉF)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 500 mots

-

AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE (AOF)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 815 mots

- 2 médias

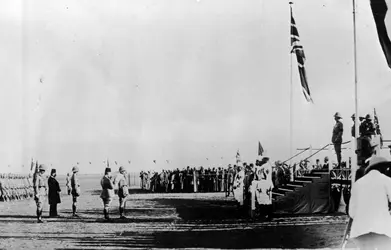

Créée par un décret du 16 juin 1895, sous la direction d'un gouverneur général, l'Afrique-Occidentale française (A.-O.F.) répond à la nécessité de coordonner sous une autorité unique la pénétration française à l'intérieur du continent africain. L'A.-O.F. est, à l'origine, constituée des...

-

AHMADOU (mort en 1895 env.)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 226 mots

À la mort du chef toucouleur El Hadj Omar, son fils Ahmadou, établi à Ségou sur le Niger, prend, en 1864, la direction de la lutte contre les Français. S'il est un chef religieux respecté, son autorité politique reste faible. Les Toucouleurs lui sont fidèles, mais il ne parvient à aucun moment...

-

ANGOLA

- Écrit par Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY, Didier PÉCLARD

- 8 812 mots

- 6 médias

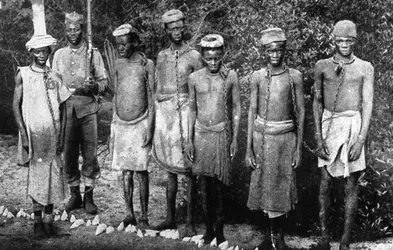

La présence portugaise sur la côte atlantique de l'Afrique est donc ancienne.Peut-on pour autant affirmer que l'Angola a connu « cinq siècles de colonialisme et de civilisation », selon l'idéologie coloniale portugaise, ou « cinq siècles d'exploitation et d'oppression », comme l'ont dénoncé les nationalistes... -

ANTHROPOLOGIE URBAINE

- Écrit par Thierry BOISSIÈRE

- 4 898 mots

- 2 médias

L’autre grande école d’anthropologie urbaine est britannique et voit le jour à la fin des années 1930 en Rhodésie du Nord (auj. Zambie), alors dominée par la Grande-Bretagne. Le Rhodes-Livingstone Institute y est fondé en 1937, avec pour mission d’étudier les changements affectant les sociétés d’Afrique... -

ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN

- Écrit par Jacques GODECHOT, Clément THIBAUD

- 13 670 mots

- 12 médias

...Açores étaient conquises, en 1433, le cap Bojador était doublé, le cap Blanc en 1441, le cap Vert en 1444. En 1445, trente-six bâtiments font le voyage de Guinée et reviennent chargés d'ivoire et de poudre d'or. Les Portugais paraissent les maîtres de la côte d'Afrique et obtiennent du pape Nicolas... -

BÉHANZIN (1844-1906) roi du Dahomey (1889-1894)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 489 mots

Lorsque Glélé, roi du Dahomey, meurt le 29 décembre 1889, son fils, Kondo, lui succède sous le nom de Béhanzin. Il profite de la saison sèche pour préparer son armée à la lutte contre les Français, qui ont reçu des renforts en février 1890. Le 4 mars, une violente attaque des forces dahoméennes...

-

BÉNIN

- Écrit par Richard BANÉGAS, Universalis

- 8 280 mots

- 2 médias

La colonisation bouleversa profondément ce processus de modernisation conservatrice. Au terme d'une longue guerre de résistance, le roi Béhanzin (1889-1894), fils de Glélé, fut en effet déchu de son trône et le Dahomey placé sous protectorat français. S'appuyant sur les rivalités entre... -

BLYDEN EDWARD WILMOT (1832-1912)

- Écrit par Nelly SCHMIDT

- 553 mots

Né le 3 août 1832 à Saint-Thomas, une des colonies danoises des Caraïbes, et descendant d'esclaves, Edward Wilmot Blyden devint l'une des personnalités internationales les plus brillantes du monde africain et caraïbe.

Sa candidature dans des établissements d'enseignement supérieur...

-

BRAZZA PIERRE SAVORGNAN DE (1852-1905)

- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION

- 439 mots

- 1 média

Explorateur et colonisateur français, d'origine italienne. Élève de l'École navale à titre étranger (1868), Pierre Savorgnan de Brazza prend part à la guerre de 1870-1871 dans la marine française et demande sa naturalisation qu'il obtiendra en 1874. À l'issue d'une croisière au...

-

BRAZZAVILLE CONFÉRENCE DE (1944)

- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION

- 423 mots

Ouverte par un discours du général de Gaulle et placée sous la présidence de René Pleven, la Conférence de Brazzaville, à caractère uniquement administratif, rassemble, du 30 janvier au 8 février 1944 (quelques mois avant le débarquement allié en Normandie), les gouverneurs généraux et gouverneurs...

-

BRUNSCHWIG HENRI (1904-1989)

- Écrit par Jean-Louis TRIAUD

- 1 089 mots

« L'un des plus grands historiens de l'Afrique noire », ainsi le qualifiait Léopold Sédar Senghor en tête des Mélanges offerts en son honneur. « Un très grand historien, mais discret, ennemi des déclarations tapageuses ou des professions de foi claironnantes », écrivait de lui ...

-

BURKINA FASO

- Écrit par Universalis, Michel IZARD, René OTAYEK, Jean-Fabien STECK

- 7 432 mots

- 5 médias

En mai 1895, une colonne française, partie de Bandiagara et commandée par le capitaine Destenave, arrive à Ouahigouya, résidence du Yatenga naaba Baogo (1885-1895), qui doit faire face depuis plusieurs années à une révolte armée d'une partie de l'aristocratie du royaume, soutenue par les Peuls du commandement... -

CAMEROUN

- Écrit par Maurice ENGUELEGUELE, Universalis, Jean-Claude FROELICH, Roland POURTIER

- 12 135 mots

- 6 médias

La Conférence de Berlin (nov. 1884) mit un peu d'ordre dans l'imbroglio des rivalités entre puissances européennes qui se disputaient des zones d'influence en Afrique noire. L'Allemagne pénétra alors progressivement et difficilement en direction du Tchad de 1885 à 1905 ; Yaoundé fut fondée en 1887,... -

CAP-VERT (CABO VERDE)

- Écrit par Universalis, René PELISSIER

- 4 005 mots

- 3 médias

La« découverte », soit par les navigateurs vénitien Alvise da Cá da Mosto et génois Antoniotto Usodimare en 1456, soit par le Portugais Diogo Gomes et le Génois Antonio de Noli en 1460, fait l'objet de débats, mais il est également possible que les îles aient été antérieurement visitées par des Africains....

Médias