MILIEU, écologie

Facteurs biotiques et facteurs abiotiques

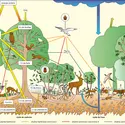

Une distinction didactique est habituellement faite, lorsqu'on étudie un milieu naturel, entre les facteurs abiotiques et biotiques.

Les facteurs abiotiques sont représentés par les phénomènes physico-chimiques (lumière, température, humidité de l'air, composition chimique de l'eau, pression atmosphérique et hydrostatique, structure physique et chimique du substrat).

Les facteurs biotiques sont déterminés par la présence, à coté d'un organisme, d'organismes de la même espèce ou d'espèces différentes, qui exercent sur lui une concurrence, une compétition, une prédation, un parasitisme, et en subissent à leur tour l'influence. D'autres facteurs biotiques dépendent de la physiologie de l'organisme considéré (taux de croissance, d'alimentation, de reproduction ; durée de la vie ; capacités métaboliques diverses ; rythmes endogènes d'activité ; possibilités de déplacement). En réalité, les facteurs abiotiques eux-mêmes sont modifiés dans l'environnement d'un organisme par la présence d'autres organismes : pour les animaux, en particulier, presque tous les facteurs abiotiques du milieu sont triés, filtrés, modifiés par la végétation, qui constitue pour la faune à la fois la source de nourriture (ainsi que d'oxygène) et l'abri.

Le développement de l'éthologie et de la psychologie permet de donner une place à part, en écologie animale, à ces facteurs du milieu qu'on peut appeler d'ordre psychique. Ce sont encore, évidemment, des facteurs biotiques, plus ou moins influencés par d'autres composantes du milieu ; ils sont toutefois d'un ordre plus complexe, plus intégré, et souvent, chez les animaux à psychisme développé, ils sont dirigés vers un contrôle du milieu environnant qui aboutit à une libération plus ou moins efficace et complète. Si l'on pense au contrôle presque total que l'homme a établi sur la biosphère, on peut mieux saisir les raisons qui conseillent de réserver, dans l'enseignement de l'écologie, une place à part aux facteurs psychiques.

Plusieurs composantes biotiques du milieu sont étudiées à l'article écologie, car les interrelations entre les individus et les espèces constituent l'objet essentiel de la synécologie.

On considère ici quelques facteurs abiotiques pris parmi les mieux connus et les plus généraux. Les efforts pour définir le mode d'action de chacun de ces facteurs sur les organismes isolés ou sur les communautés d'organismes ne doivent jamais faire oublier qu'ils exercent leur action réelle dans la nature par de multiples interrelations, qui permettent plutôt de parler d'ensemble, de complexe de facteurs où chaque composante modifie l'action des autres. Cette notion de complexe de facteurs est assez couramment utilisée en écologie appliquée : on parle, par exemple, de climats hygrothermiques en écologie terrestre ; de milieu thermohalin en écologie marine ; d'équilibres hydrominéraux pour tous les organismes. D'autre part, on ne connaît certainement l'importance écologique que d'un nombre encore limité de facteurs abiotiques ; ceux qu'on appelle les « facteurs principaux » du milieu (main factors) ne sont souvent que les plus faciles à mesurer, ou encore ceux qui ont une importance pratique plus évidente, ceux qui paraissent plus directement intéressants pour l'homme.

L'étude détaillée des facteurs du milieu, surtout physico-chimiques, constitue un chapitre distinct de la recherche écologique, auquel on attribue souvent le nom de mésologie.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Cesare F. SACCHI : professeur d'écologie à l'université de Paris-VI, directeur de l'Institut d'écologie et d'éthologie de Pavie

Classification

Pour citer cet article

Cesare F. SACCHI. MILIEU, écologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

ADAPTATION - Adaptation biologique

- Écrit par Armand de RICQLÈS

- 1 376 mots

Selon une première interprétation, l'adaptation recouvre un ensemble de constatations structuro-fonctionnelles propres aux êtres vivants etrendant compte de leur survie dans un environnement donné. Cette acception statique de l'adaptation correspond à la notion développée par Georges Cuvier (1769-1832)... -

ANTHROPOLOGIE

- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER, Christian GHASARIAN

- 16 158 mots

- 1 média

...s'inspirèrent des travaux de J. H. Steward préconisant l'analyse méticuleuse des bases matérielles des sociétés humaines en relation avec leur adaptation au milieu. La société passe ainsi au rang d'un sous-système au sein d'un ensemble plus vaste qui inclut la nature animale et végétale, l'écosystème. Avant... -

AZONAUX BIOMES

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 160 mots

En opposition avec la zonation en latitude des grandes unités biogéographiques terrestres, et avec l'étagement altitudinal qui en est la réplique au niveau des grands accidents du relief continental, un biome est qualifié d'azonal lorsqu'il échappe dans sa localisation géographique au déterminisme...

-

BIOCÉNOSES

- Écrit par Paul DUVIGNEAUD, Maxime LAMOTTE, Didier LAVERGNE, Jean-Marie PÉRÈS

- 9 774 mots

- 8 médias

Le terme de « biocénose » a été introduit dans le langage scientifique en 1877 par le biologiste allemand Möbius, à propos de l'étude des bancs d'huîtres, auxquels de nombreux organismes se trouvent associés.

Selon cet auteur, une biocénose est « un groupement d'êtres vivants...

- Afficher les 46 références

Voir aussi

- BIOGÈNES ÉLÉMENTS

- IONS

- SÉCHERESSE

- STÉNOTHERMIE

- EURYTHERMIE

- MÉSOTHERMIE

- PHOTOPHILIE

- SCIAPHILIE

- PHOTOSENSIBILITÉ, biologie

- STÉNOHALINITÉ

- HYPOHALINITÉ

- ESTIVATION

- ACCLIMATATION

- CLIMATIQUES FACTEURS

- POÏKILOTHERMIE ou PŒCILOTHERMIE

- SYNCHRONISEUR, chronobiologie

- EAU, écophysiologie

- PESANTEUR

- DROMADAIRE

- TRANSPIRATION ANIMALE ou SUDATION ANIMALE

- ANIONS

- CATIONS

- MÉSOLOGIE

- SALINITÉ

- NYCTHÉMÉRAL RYTHME

- TEMPÉRATURE

- pH

- PHOSPHATES

- HÉTÉROTHERMIE

- ACCLIMATEMENT

- AZOTE CYCLE DE L'

- HOMÉOTHERMIE

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- RESPIRATION

- PHOSPHORE CYCLE DU

- ÉCOPHYSIOLOGIE

- NITRATES

- ANTHROPISATION

- AQUATIQUE VIE

- MORPHOLOGIE, biologie

- AÉRIENNE VIE

- BIOTIQUES FACTEURS

- ABIOTIQUES FACTEURS

- EURYÈCE ESPÈCE

- VALENCE ÉCOLOGIQUE

- EURYHALINITÉ

- ÉDAPHOLOGIE

- GRAVITÉ

- PRESSION HYDROSTATIQUE

- FACTEUR LIMITANT, écologie

- TAILLE CORPORELLE

- PEUPLEMENT, écologie

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- HUMIDITÉ RELATIVE