- 1. Les isotopes naturels et artificiels de l’hydrogène

- 2. Le spectre de l’atome d’hydrogène et l’avènement de la mécanique quantique

- 3. Hydrogène et naissance de l’électrodynamique quantique

- 4. Structure du noyau de l’atome d’hydrogène et chromodynamique quantique

- 5. L’antihydrogène

- 6. Les phases de l’hydrogène

- 7. Hydrogène et astrophysique

- 8. Hydrogène et énergie

HYDROGÈNE (physique)

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Bernard PIRE

Hydrogène et astrophysique

L’hydrogène n’est pas seulement l’élément dont la simplicité a contribué à l’élaboration de la physique moderne. Il est aussi le plus abondant dans l’Univers. C’est une fois de plus les spectres d’émission et la détection d’un rayonnement caractéristique qui apportent les signatures de sa présence. On estime que plus de 90 % des atomes de l’Univers visible sont de l’hydrogène, contribuant à environ 75 % de la masse de la matière « ordinaire » de l’Univers (les 25 % restants étant principalement de l’hélium). Cette omniprésence dans toutes les étoiles – à part celles en fin de vie ayant brûlé tout leur hydrogène – mais aussi dans les nébuleuses et les planètes géantes s’explique dans le modèle cosmologique standard par le fait que les quarks et les gluons produits lors de l’explosion primordiale se regroupent très rapidement en protons et neutrons. Les premiers noyaux composés – principalement l’hélium, mais aussi le deutérium – apparaissent lors de la phase de nucléosynthèse primordiale, entre dix secondes et vingt minutes plus tard. Les protons ne peuvent cependant capturer des électrons pour former les premiers atomes stables d’hydrogène que lorsque la température a suffisamment baissé, soit environ 700 000 ans plus tard. Dans l’Univers actuel, l’hydrogène est souvent présent à l’état d’un plasma, phase moins dense que les solides ou liquides, et dans laquelle les électrons ne sont plus liés aux noyaux d’hydrogène, un état qui apparaît au-dessus de 20 000 K.

La répartition de l’hydrogène contribue à structurer l’Univers. La spectroscopie de celui-ci, comparée au spectre de l’hydrogène, permet d’en dresser une carte et de préciser l’état de l’élément. L’observation de nuages d’hydrogène entre galaxies a montré qu’ils contiennent une masse comparable à celle de ces dernières. Bien qu’ils ne soient pas assez lumineux pour qu’on les observe directement, leur présence et leur composition sont prouvées par le fait que le rayonnement émis par des quasars distants y est absorbé préférentiellement à certaines fréquences caractéristiques de l’hydrogène. On pense que ces nuages intergalactiques sont des précurseurs de futures galaxies et donc les lieux privilégiés de la naissance de nouvelles étoiles.

À l’intérieur des galaxies, les nébuleuses sont des nuages géants de densité souvent minuscule ; les nébuleuses visibles optiquement (aussi appelées régions H II) sont principalement composées d’hydrogène ionisé (H+) et brillent en rouge, tandis que les régions H I, moins visibles à l’observation directe, sont composées d’atomes neutres d’hydrogène. Elles sont néanmoins faciles à observer puisqu’elles émettent un rayonnement radio caractéristique de longueur d’onde 21 centimètres.

Lorsque les nuages galactiques se condensent sous l’effet de la gravitation et donnent naissance aux étoiles, l’hydrogène reste le principal composant de ces étoiles jeunes, et le Soleil en est encore composé à 74 %. C’est le carburant essentiel de la fusion nucléaire qui transforme plus ou moins directement les noyaux d’hydrogène en noyaux d’hélium. Dans le Soleil, la réaction dominante est la chaîne proton-proton, découverte par Hans Bethe en 1939, qui commence par la fusion de deux protons en un noyau de deutérium (avec émission d’un neutrino et d’un positron), suivie par l’incorporation d’un proton avec formation d’hélium avec émission d’un rayonnement gamma, etc.

Enfin, l’hydrogène est aussi le principal élément présent dans certaines planètes géantes, appelées géantes gazeuses. Contrairement au cas des étoiles, les conditions physiques n’y ont pas permis l’allumage des réactions nucléaires par effondrement gravitationnel, la pression étant restée insuffisante pour que les noyaux atomiques entrent[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard PIRE : directeur de recherche émérite au CNRS, centre de physique théorique de l'École polytechnique, Palaiseau

Classification

Pour citer cet article

Bernard PIRE. HYDROGÈNE (physique) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 27/09/2022

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE DE L'HYDROGÈNE PAR CAVENDISH

- Écrit par Bernard PIRE

- 728 mots

L’article envoyé en mai 1766 par l’honorable Henry Cavendish (1731-1810) à la Royal Society, dont il est membre, décrit de façon magistrale la découverte d’un gaz léger s’échappant de certaines réactions chimiques : l’hydrogène. Ces travaux, publiés dans la livraison datée du 1...

-

ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 2 955 mots

- 1 média

L'apport alimentaire en ions hydrogène H+ est essentiellement représenté par les amino-acides introduits par les protéines (10 g de protéines libèrent 6 à 7 milliéquivalents d'ions H+). -

AMMONIAC

- Écrit par Henri GUÉRIN

- 5 033 mots

- 5 médias

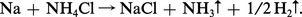

L'action des sels d'ammonium sur les métaux dans l'ammoniac liquide est semblable à celle des acides en phase aqueuse : on obtient un sel du métal attaqué et un dégagement d'hydrogène :

-

ARCHÉES ASGARD

- Écrit par Patrick FORTERRE

- 3 785 mots

- 3 médias

...avec une bactérie sulfato-réductrice du genre Desulfovibrio et une archée productrice du méthane du genre Methanogenium. L’archée Loki produit de l’hydrogène qui est utilisé par la bactérie pour produire du sulfure d’hydrogène et par Methanogenium pour produire du méthane. Hiroyuki Imachi... -

ASTROCHIMIE

- Écrit par David FOSSÉ et Maryvonne GERIN

- 4 388 mots

- 3 médias

- Afficher les 59 références