EMBRYOPHYTES ou CORMOPHYTES ou ARCHÉGONIATES

Les Embryophytes constituent un groupe de végétaux qui rassemble toutes les plantes terrestres (land plants pour les Anglo-Saxons), depuis les mousses jusqu’aux plantes à fleurs (Angiospermes) et conifères, en passant par les fougères, les prêles... Autrefois appelées Cormophytes (signifiant « plantes à tige »), elles sont représentées par plus de 280 000 espèces de forme et de taille fort diverses. Parmi toutes ces espèces, 250 000 sont des Angiospermes, celles-ci dominant aujourd’hui toutes les flores terrestres.

La grande diversité morphologique des Embryophytes et les diverses adaptations qu’elles ont développées au cours du temps leur ont permis de coloniser avec succès tous les milieux continentaux à l’exception des déserts hyperarides ou froids. Si la très grande majorité d’entre elles vivent sur la terre ferme, à l’interface sol-atmosphère, certaines se sont par la suite adaptées secondairement à la vie aquatique (par exemple les posidonies), milieu d’origine de toutes les plantes terrestres. Les Embryophytes descendent d’algues vertes, vraisemblablement des Charophycées. Leur histoire aurait débuté il y a environ 475 millions d’années (Ma), au cours de l’Ordovicien, et les Hépatiques (plantes de petite taille colonisant les milieux humides ou ombragés) seraient la première lignée à s’être diversifiée hors de l’eau.

Caractéristiques des Embryophytes

Les Embryophytes regroupent les lignées actuelles suivantes : les Hépatiques ou Marchantiophytes, les Anthocérotes ou Anthocérotophytes, les mousses vraies ou Bryophytes stricto sensu, les Lycophytes (regroupant lycopodes, sélaginelles et isoètes), les Monilophytes (fougères, prêles et psilotes) et les Spermatophytes ou plantes à graines (regroupant les Gymnospermes et les Angiospermes).

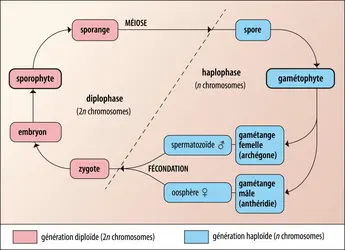

Les Embryophytes constituent un groupe monophylétique (qui rassemble un ancêtre commun et tous ses descendants). Elles partagent de nombreux caractères communs dont les principaux sont l’embryon (d’où le nom d’Embryophytes donné à ces végétaux), une cuticule et la présence de sporopollénine dans la paroi des spores et des grains de pollen.

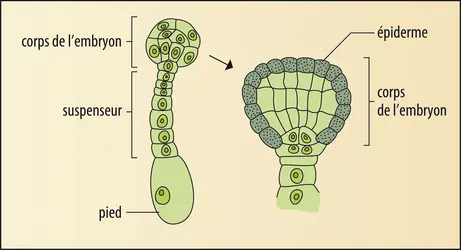

L’embryon est issu du développement polarisé (c’est-à-dire selon une séquence bien définie) du zygote (cellule œuf résultant de la fécondation) qui dépend toujours, au moins dans les premières phases, de ressources d’origine maternelle. Tous les embryons des Embryophytes ont la même organisation avec le corps de l’embryon relié aux tissus maternels par un suspenseur et un pied. L’étape embryonnaire dans le développement des organismes est également présente par convergence (indépendamment) dans d’autres lignées d’Eucaryotes comme les Métazoaires (groupe des animaux).

La cuticule est une couche cireuse associée à un polymère lipidique (la cutine) qui recouvre et imperméabilise l’assise externe (ou épiderme) des plantes terrestres. Elle est bien entendu différente (non homologue, c’est-à-dire non héritée d’ancêtres communs) de la cuticule des Métazoaires arthropodes qui est constituée notamment de chitine. Cette couche externe prévient ainsi l’évapotranspiration et donc la dessiccation. Elle peut être absente (par régression) chez les Embryophytes vivant dans les milieux très humides ou étant redevenues secondairement aquatiques.

La sporopollénine est un polymère lipidique hautement hydrophobe (repoussant l’eau) qui confère à la paroi des spores et des grains de pollen une grande résistance mécanique tout en prévenant de la dessiccation. C’est donc une adaptation pour la dispersion des spores et des grains de pollen en milieu aérien. Les spores et les grains de pollen se prêtent bien à la fossilisation et sont, à ce titre, des marqueurs paléobotaniques fréquemment utilisés pour reconstituer les flores du passé.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Yves DUBUISSON : professeur des Universités, Sorbonne université

- Sabine HENNEQUIN : maître de conférences, Sorbonne université

Classification

Pour citer cet article

Jean-Yves DUBUISSON et Sabine HENNEQUIN. EMBRYOPHYTES ou CORMOPHYTES ou ARCHÉGONIATES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 721 mots

- 9 médias

...(faux-bourdon) alors que les diploïdes sont des femelles (la différenciation entre reine fertile et ouvrière stérile est liée à la nutrition embryonnaire). Chez les plantes supérieures, on peut dans certaines espèces induire le développement de plantes monoploïdes à partir de grains de pollen. Ces plantes... -

ALGUES

- Écrit par Bruno DE REVIERS

- 4 869 mots

- 9 médias

Comme les embryophytes – souvent nommées plantes terrestres et qui regroupent, au sens large, les mousses, les fougères et les plantes à graines –, les algues possèdent de la chlorophylle. Ce pigment vert permet aux algues et aux embryophytes de fabriquer (synthétiser) de la matière vivante à partir... -

ANTHÉRIDIES & ARCHÉGONES

- Écrit par Michel FAVRE-DUCHARTRE

- 957 mots

- 1 média

-

BOTANIQUE

- Écrit par Sophie NADOT, Hervé SAUQUET

- 5 647 mots

- 7 médias

- Afficher les 12 références

Voir aussi

- ZYGOTE

- ÉVAPOTRANSPIRATION

- CUTICULE

- FÉCONDATION

- DIPLOPHASE

- HAPLOPHASE

- GAMÉTANGE

- ZYGOSPORE

- SPORE

- OOSPHÈRE

- SPERMATOZOÏDE

- SPOROPHYTE

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- STOMATE

- TRACHÉOPHYTES

- MÉTAZOAIRES

- DIPLOÏDIE

- GAMÉTOPHYTE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- EMBRYON, botanique

- ANATOMIE ET MORPHOLOGIE VÉGÉTALE

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- CYTOLOGIE VÉGÉTALE

- MORPHOLOGIE, biologie

- VÉGÉTAL RÈGNE