ACÉTYLCHOLINE

Synergie et antagonisme

De nombreuses substances naturelles ou synthétiques sont dites acétylcholinomimétiques parce qu'elles exercent les mêmes effets que l'ACh. D'autres (anticholinestérasiques) en potentialisent l'action.

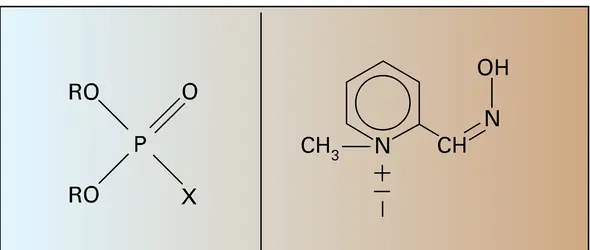

Les acétylcholinomimétiques n'ont pas l'universalité d'action de l'ACh, à part la choline qui peut produire des effets qualitativement identiques mais quantitativement plus faibles. La muscarine, substance toxique de champignons du genre Amanita, exerce les mêmes actions que l'ACh au niveau des terminaisons périphériques parasympathiques. Ces effets dits muscariniques sont inhibés par les parasympathicolytiques, en particulier par l' atropine, qui constitue l'antidote de choix. La nicotine, par contre, exerce des effets analogues à ceux de l'ACh au niveau des ganglions para- et orthosympathiques. Ces effets dits nicotiniques sont supprimés par les ganglioplégiques. Les actions au niveau de la plaque neuromusculaire sont bloquées par le curare. Parmi les anticholinestérasiques qui accroissent les actions de l'ACh, il convient de signaler en premier lieu l' ésérine et son analogue structural la prostigmine qui bloquent les effets de l'AChE et sont utilisées, de ce fait, dans certaines maladies telle la myasthénie.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul MANDEL : professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, directeur du Centre de neurochimie du C.N.R.S., Strasbourg

Classification

Pour citer cet article

Paul MANDEL. ACÉTYLCHOLINE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALZHEIMER MALADIE D'

- Écrit par Nathalie CARTIER-LACAVE

- 1 871 mots

...protéiques de peptides Aβ ou à induire une neuroprotection (antioxydants, antiapoptotiques, anti-inflammatoires) sont actuellement en cours d'évaluation. Les traitements visant à augmenter la quantité d'acétylcholine (neurotransmetteur jouant un rôle important dans le fonctionnement de la mémoire) peuvent améliorer... -

ATTENTION

- Écrit par Éric SIÉROFF

- 1 928 mots

...activer ou rehausser l’objet sélectionné (engagement de l’attention) et inhiber les objets non sélectionnés ou précédemment sélectionnés (désengagement) ; l’acétylcholine en serait un des neuromédiateurs principaux. Le troisième, l’alerte ou la modulation de l’intensité de l’attention, ferait intervenir la... -

AUDITION - Acoustique physiologique

- Écrit par Pierre BONFILS, Yves GALIFRET, Didier LAVERGNE

- 14 809 mots

- 17 médias

L'acétylcholine est le neuromédiateur essentiel du contrôle efférent des c. c. ext. Elle active les récepteurs nicotiniques liés aux canaux K+ de la membrane basale des cellules, d'où, comme nous l'avons vu plus haut, sortie de K+, hyperpolarisation et donc inhibition. On sait que... -

CHANGEUX JEAN-PIERRE (1936- )

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 1 144 mots

Jean-Pierre Changeux, né le 6 avril 1936 à Domont (Val-d'Oise) est en 1955 élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en biologie. Major de l'agrégation des sciences naturelles en 1958, il débutera sa carrière scientifique en décrivant de nouveaux copépodes parasites au laboratoire Arago de...

- Afficher les 23 références

Voir aussi