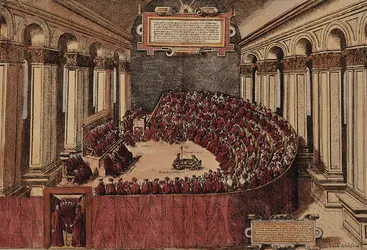

TRENTE (CONCILE DE)

On peut s'étonner de la place que le concile de Trente a tenue dans l'histoire de l'Église catholique et dans celle de l'Occident tout entier. Il s'ouvrit, en effet, dans un climat de scepticisme, avec des effectifs squelettiques, et il avait eu des antécédents fâcheux. Le concile de Bâle s'était dispersé en 1449. Celui de Pise, provoqué par Louis XII, n'avait été qu'une comédie politique. Celui du Latran (1512-1517) – le cinquième de ce nom – avait promulgué de sages réformes restées lettre morte. Pourtant l'idée conciliaire demeurait vivante. L'assemblée œcuménique apparaissait toujours comme « le dernier recours de l'Église dans les grandes détresses » et l'opinion restait sensibilisée au vœu et à l'espérance de ce remède miracle. Savonarole tenta de persuader Charles VIII de réunir un concile qui déposerait Alexandre VI. Quelques années plus tard, en 1518, l'Université de Paris, contre le concordat de 1516, et Luther, contre la citation qui le convoquait à Rome, firent l'une et l'autre appel à un concile général.

L'attente du concile

Rome refusa de prendre à temps l'initiative salvatrice réclamée par Luther. Léon X et Clément VII pensaient qu'on ne pouvait plus revenir sur la solennelle condamnation des doctrines du moine augustin (bulle Exsurge Domine de 1520). Instruits par les précédents de Constance et de Bâle, ils redoutaient aussi une défaite de la papauté. Pontife depuis sept ans, Clément VII ne se décida qu'en 1530, sur la pressante demande de Charles Quint, à promettre de convoquer le concile... à la condition que les protestants reviendraient auparavant au catholicisme. Il ne fit donc rien. Paul III en revanche lança en 1536 la bulle de convocation. Pourtant neuf longues années s'écoulèrent avant l'ouverture des travaux. L'inertie romaine et surtout la guerre entre la France, d'un côté, l'Espagne et l'Empire, de l'autre, expliquent ce retard. En outre, François Ier craignait de voir le concile mettre fin aux divisions allemandes, dont la France profitait. Quant à Charles Quint, il insistait assurément pour l'ouverture de l'assemblée œcuménique, mais il aurait voulu limiter la tâche de celle-ci aux réformes disciplinaires, tandis qu'il cherchait par des « colloques » à trouver un terrain d'entente doctrinale avec les protestants d'Allemagne.

Réuni vingt-cinq ans trop tard et conçu de part et d'autre de façon différente, le concile ne pouvait plus espérer réconcilier les chrétiens d'Occident. Pour les protestants, il devait : être « libre », c'est-à-dire ouvert aux théologiens réformés et aux laïcs ; être supérieur au pape, qui ne pouvait être à la fois juge et partie ; se tenir en Allemagne, lieu d'origine du conflit religieux. Or Rome refusait dès l'abord toute contestation de sa suprématie et toute remise en cause de la condamnation des thèses luthériennes. Elle désirait aussi que le concile siégeât en Italie, pays où la papauté avait les meilleurs moyens d'action. Enfin, avant même le début des travaux conciliaires, la rupture entre catholiques et protestants avait été consommée au colloque de Ratisbonne (1541). Le choix de Trente, ville italienne mais terre d'Empire, et la venue au concile de quelques représentants des princes de l'Allemagne réformée ne pouvaient plus modifier la situation. Le point de non-retour avait été atteint. Si Paul III, en 1541, annonça à nouveau le concile, ce fut, semble-t-il, pour trois raisons majeures : rendre confiance aux chrétiens indécis et confirmer les catholiques dans leur foi ; empêcher la réunion d'un concile national allemand, qui n'aurait pas manqué de diminuer l'autorité de Rome et aurait probablement penché pour une certaine[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean DELUMEAU : professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut

Classification

Pour citer cet article

Jean DELUMEAU. TRENTE (CONCILE DE) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

APOCALYPTIQUE & APOCRYPHE LITTÉRATURES

- Écrit par Jean HADOT, André PAUL

- 9 934 mots

...canoniques à part entière ces « apocryphes » protestants. Pour sa part, elle les appelle « deutérocanoniques ». Contrant les réformateurs, le concile de Trente a fait figurer ces textes en bonne et due place dans sa liste des « Livres saints », inspirés et canoniques. Il adoptait ainsi, définitivement,... -

AUGUSTINISME

- Écrit par Michel MESLIN, Jeannine QUILLET

- 5 572 mots

...salut que dans l'intention miséricordieuse d'un Dieu qui pardonne et qui donne la vie, dans l'acte gratuit du don de sa grâce. La solution imposée par le concile de Trente refuse d'assumer la théologie d'une double prédestination développée par Seripando, le grand théologien des Augustins ; dans le décret... -

BAÏUS MICHEL DE BAY dit (1513-1589)

- Écrit par Raoul VANEIGEM

- 703 mots

Né à Meslin, dans le Hainaut, Michel de Bay, dit Baïus, doit sa célébrité à la polémique qu'il engagea sur la question de la grâce et de la prédestination. La controverse allait, après sa mort, connaître un éclatant rebondissement avec la querelle du jansénisme.

Étudiant à l'université...

-

BÉNÉDICTINS

- Écrit par Jacques DUBOIS

- 5 515 mots

Dans son œuvre de restauration, le concile de Trente rattacha les monastères aux congrégations ; il s'agissait d'assurer leur cohésion et leur régularité et de les soumettre plus étroitement au Saint-Siège. Certains monastères y virent un moyen d'échapper à la juridiction des évêques et constituèrent... - Afficher les 30 références

Voir aussi