SYMBOLISME Littérature

Le symbolisme en Europe

Vers 1890, les Européens tiennent le symbolisme pour français. Souvent, ils auront conscience de le recevoir, dans leur pays, comme un emprunt. Mais que l'on considère le phénomène à son échelle européenne, on s'aperçoit très vite que, si son incarnation française a été un moment décisif de son existence, il lui préexistait en réalité, et fonctionne autour de 1900 comme un réseau de communication littéraire actif, qui relie Paris, Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg... Adopté, condamné, modifié, diversement compris, il sert à nommer un projet proprement artistique offert à la diversité des « races » et des langues comme une défi à relever ; tantôt épreuve qui confirme la singularité de chacune, tantôt promesse de leur dépassement.

Les littératures « nationales » européennes ont toujours eu besoin de s'accorder sur la définition d'un projet littéraire. Pour le romantisme, par exemple, la littérature exprime le génie des peuples et accompagne ses accroissements. Plus de modèle universel, mais une condition générale faite à la singularité des nations. À sa manière, le romantisme conserva, rendit même plus intense par la comparaison, un horizon commun aux littératures européennes.

Nous envisageons maintenant le champ littéraire plus vaste que les systèmes, nationaux, dont l'enjeu est différent (il intègre le sentiment d'identité des peuples), et dont les tensions s'exercent sur des durées plus longues. On les résumera ainsi : une littérature nationale a besoin de s'assurer qu'elle ne marche pas seule, mais, aussitôt, qu'elle avance à son pas. De 1890 à 1910 environ, ce rythme et cette syncope lui viennent du symbolisme.

L'Europe dans le symbolisme français

Déjà, le symbolisme français dépasse largement ses cadres nationaux : Moréas est grec, Vielé-Griffin et Stuart Merrill sont d'origine américaine, près du tiers de ses poètes sont belges. Si Maeterlinck est salué par Mirbeau et joué par Lugné-Poe, René Ghil a publié pour la première fois le Traité du verbe dans une revue belge. Il est même frappant que La Jeune Belgique et La Wallonie affirment, en même temps, un sentiment de particularité nationale ou locale et leur adhésion à un mouvement français autant que belge.

On a vu combien de références étrangères entraient dans le mouvement symboliste. Ajoutons qu'à partir de 1883 la Revue des Deux Mondes publie les études réunies en 1886 sous le titre Le Roman russe par Eugène Melchior de Vogüé. Le Roman russe, quoiqu'il n'émane pas de leurs cercles, agrégera à l'imagination des symbolistes le mystère d'une terre inconnue et d'une âme collective passées vivantes dans une littérature qui possède le don de sympathie pour tout ce qui existe. Le plein effet des perspectives dessinées par Vogüé ne se fera sentir que quelques années plus tard, et à travers une réaction contre les « chapelles » des symbolistes. Du moins les a-t-il marqués, les Belges plus que les Français, et, parmi les Français, la génération de 1870. André Gide tire de la lecture de Dostoïevski la définition d'un roman « interrogatif » qui répond tant à la nouvelle vocation morale de la littérature qu'à son exigence éthique personnelle : éveiller sans poser au prêcheur.

Poe, Dostoïevski et Tolstoï, Ibsen, Wagner et Schopenhauer, les préraphaélites, dans certains cas les romantiques allemands pour les Belges, les primitifs flamands ou allemands et la Bible devenus des émotions symbolistes : un vif sentiment de familiarité pénètre les jeunes étrangers au regard desquels Paris reflète des pans de leur culture devenus tout ruisselants de modernité.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

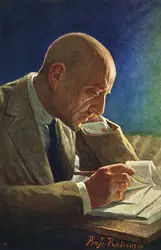

Écrit par

- Pierre CITTI : docteur d'État, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur de littérature française à l'université de Tours

Classification

Pour citer cet article

Pierre CITTI. SYMBOLISME - Littérature [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALLÉGORIE

- Écrit par Frédéric ELSIG, Jean-François GROULIER, Jacqueline LICHTENSTEIN, Daniel POIRION, Daniel RUSSO, Gilles SAURON

- 11 594 mots

- 5 médias

Pris au sens large,le symbolisme regroupe des œuvres très différentes, qui s'éloignent plus ou moins des conventions académiques. Une œuvre telle que la Nuda Veritas de Gustav Klimt (Vienne, Österreichische Nationalbibliothek) conserve le principe de la personnification, laquelle, explicitée... -

ANTHROPOLOGIE DE L'ART

- Écrit par Brigitte DERLON, Monique JEUDY-BALLINI

- 3 610 mots

- 1 média

...cours des années 1970, un tournant s’opère dans l’étude de l’art qui s’affirme comme un domaine à part entière de l’anthropologie. Dans la discipline, l’accent placé sur les questions relatives au symbolisme (Leach, Turner, Bateson) stimule un regain d’intérêt pour l’art, qui se déploie de manière inédite... -

ART SACRÉ

- Écrit par Françoise PERROT

- 5 359 mots

...une ardeur puérile et violente, contre l'envahissement du paganisme classique, l'esthétique du Moyen Âge. [....] J'aurais conspué la Renaissance. » Ce retour à ce que l'on croyait être l'essence de l'art médiéval, Maurice Denis l'avait vécu dans le symbolisme, dont il donnait sa propre définition :... -

BESNARD ALBERT (1849-1934)

- Écrit par Bruno FOUCART

- 484 mots

- 1 média

Malgré ses réussites officielles (prix de Rome en 1874, il sera directeur de la villa Médicis), Besnard est resté, au milieu des mouvements artistiques de son temps, un indépendant. Par l'enseignement de Jean Bremond, un des plus discrets mais non des moins doués des élèves d'Ingres, il se rattache,...

- Afficher les 32 références

Voir aussi

- RUSSE LITTÉRATURE

- DANOISE LITTÉRATURE

- JØRGENSEN JOHANNES (1866-1956)

- SUÉDOISE LITTÉRATURE FINLANDAISE DE LANGUE

- NORVÉGIENNE LITTÉRATURE

- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE

- FRANÇAIS THÉÂTRE, XIXe s.

- MYTHE, littérature

- SYMBOLISTE THÉÂTRE

- DÉCADENTISME ou DÉCADISME

- AUTRICHIENNE LITTÉRATURE

- ALLEMANDES LITTÉRATURES

- ESPAGNOLE LITTÉRATURE, XIXe, XXe et début du XXIe s.

- ANGLAISE LITTÉRATURE, fin XIXe, XXe et début du XXIe s.

- ITALIENNE LITTÉRATURE, du XVIIIe au début du XXIe s.

- BELGE DE LANGUE FRANÇAISE LITTÉRATURE

- PERSONNAGE, roman