MÉTAUX Métallogénie

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Guy TAMAIN

Époques métallogéniques

Le concept d'époque métallogénique a été introduit, en même temps que celui de province métallogénique, par Louis de Launay. Il recouvre l'idée de durée et de synchronisme dans la formation des minéralisations.

À l'échelle mondiale, les principales époques métallogéniques, que l'on peut distinguer, sont les suivantes :

– Époque précambrienne. Tous les grands boucliers précambriens ont été le siège d'une intense activité métallogénique. En Amérique du Nord : gisements de fer-cuivre (lac Supérieur), de nickel-cuivre (Sudbury, Ontario), de cobalt-argent (Cobalt, Ontario), d'ilménite (Québec), d'or (bouclier canadien) ; en Amérique du Sud : gîte d'or, de fer et de manganèse des boucliers brésilien et colombien ; en Afrique : gisements sud-africains à or et à platine-chrome-nickel du Bushveld, de Zambie et du Zimbabwe ; en Asie : or, cuivre, fer et manganèse des boucliers sibérien et indien ; en Europe : minéralisations à fer, cuivre, or, dont les principales occurrences se trouvent dans le bouclier fenno-scandien (notamment, le fer de Kiruna-Vaara).

– Époque du Paléozoïque. Formation de gisements de cuivre, de nickel, de titane et de chrome, en Norvège au Paléozoïque moyen, mais surtout granitisation intense et minéralisations d'une richesse exceptionnelle (gisements d'étain, cuivre, zinc, plomb-argent, or, liés, plus ou moins nettement, plus ou moins directement, à ces granites), au Paléozoïque supérieur (cycle orogénique hercynien ou varisque).

Parmi les régions d'Europe les plus riches et les mieux connues, on peut citer : les Cornouailles britanniques (et le massif Armoricain) et la Saxe, pour l'étain et le cuivre ; l'Oural, pour le platine ; l'Espagne et le Portugal, pour l'étain et le tungstène ; l'Espagne, pour le plomb et l'argent (Linares-La Carolina, El Horcajo, San Quintín, Villanueva del Duque), ainsi que pour le mercure (Almadén).

– Époque du Permo-Trias. Dépôts évaporitiques de sel, gypse, potasse, à travers le monde entier (Europe : Allemagne, Alsace ; Russie ; Asie : Iran ; Amérique du Nord : Texas).

– Époque du Jurassique. Dépôt des formations de fer oolithique en Europe (minette de Lorraine et du Luxembourg). En Amérique du Nord, c'est une période d'intense activité magmatique, à laquelle est associée une minéralisation en cuivre (Californie, Alaska, Colombie-Britannique).

– Époque du Crétacé. Les minéralisations de cette époque présentent un grand développement dans toute la partie occidentale de l'Amérique du Nord. Les intrusions d'âge jurassique-crétacé s'étendent de l'Alaska au Nouveau-Mexique ; elles sont accompagnées par des minéralisations de plomb, zinc, cuivre, argent et or. C'est d'ailleurs à cette époque que se sont constituées les « ceintures à or » de Californie et d'Alaska. La Russie et le Japon possèdent des gîtes de cet âge.

– Époque du Cénozoïque. Elle a vu le développement d'un grand nombre de minéralisations. En Amérique du Nord, les dépôts du type « porphyry-copper » du sud-ouest des États-Unis, ainsi que les gisements de molybdène du Colorado se sont mis en place à cette époque. En Amérique latine, les gîtes d'or et d'argent sont de cet âge. En Amérique du Sud, les grands gisements de cuivre du Chili, d'argent du Potosí et du Cerro de Pasco, ainsi que les gîtes de tungstène, étain, or, plomb, zinc, antimoine sont datés du début du Cénozoïque. En Europe, les minéralisations accompagnent les intrusions d'âge alpin : par exemple, le chrome de Grèce et de Turquie, lié à des roches ultrabasiques ; le fer de l'île d'Elbe, lié à un granite.

– Époque du Miocène et du Pliocène (Tertiaire terminal). Après la mise en place des appareils magmatiques[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guy TAMAIN : docteur ès sciences, chargé de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Guy TAMAIN. MÉTAUX - Métallogénie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 10/02/2009

Autres références

-

ACIDES & BASES

- Écrit par Yves GAUTIER et Pierre SOUCHAY

- 12 364 mots

- 7 médias

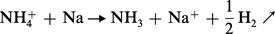

Les métaux sont de même attaqués par les sels d'ammonium avec dégagement d'hydrogène :

-

AGRÉGATS, physico-chimie

- Écrit par Jean FARGES et Rémi JULLIEN

- 1 616 mots

- 7 médias

Dans un agrégat métallique suffisamment petit, les électrons de conduction ne peuvent plus sauter d'un état quantique à l'autre car la différence d'énergie entre deux états successifs (qui varie comme 1/N) devient plus grande que l'énergie thermique. Par conséquent, lorsque la valence du métal considéré... -

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 362 mots

- 5 médias

Les alliages représentent une illustration matérielle du vieux dicton « l'union fait la force ». L'homme a toujours cherché des matériaux plus performants à l'utilisation, plus faciles à fabriquer ou à mettre en œuvre et plus économiques. Les alliages métalliques sont particulièrement...

-

ALUMINIUM

- Écrit par Robert GADEAU et Robert GUILLOT

- 9 636 mots

- 19 médias

Bien qu'il ne soit passé dans le domaine industriel qu'à la fin du xixe siècle, après la découverte par Paul Louis Toussaint Héroult et Charles Martin Hall du procédé de fabrication par électrolyse, l'aluminium est devenu le premier des métaux non ferreux. Sa légèreté, son inaltérabilité...

- Afficher les 94 références