KOWEÏT

| Nom officiel | État du Koweït (KW) |

| Chef de l'État et du gouvernement | Mechaal al-Ahmed al-Jaber al-Sabah (depuis le 16 décembre 2023). Premier ministre : Cheikh Mohammed Sabah al-Salem al-Sabah (depuis le 4 janvier 2024) |

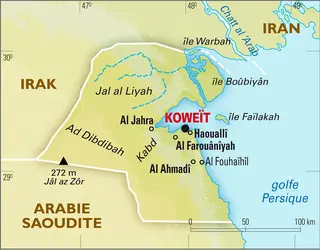

| Capitale | Koweït |

| Langue officielle | Arabe |

| Unité monétaire | Dinar koweïtien (KWD) |

| Population (estim.) |

2 989 000 (2018) |

| Superficie |

17 818 km²

|

Relations extérieures

Le Koweït a tôt choisi la voie de la coopération régionale. Il a ainsi fourni une aide substantielle à tous les pays de la péninsule Arabique qui en avaient besoin. Sa diplomatie a été active pour résoudre les conflits : entre l'Oman et le Yémen du Sud, entre les deux Yémens, entre Qatar et Bahreïn ou encore entre l'Oman et les Émirats arabes unis. Le Conseil de coopération des six pétromonarchies du Golfe, institué en 1981, a été d'abord une idée koweïtienne, même si l'émirat est ensuite demeuré réticent à une intégration poussée entre les pays membres, de peur qu'elle n'aboutisse à l'hégémonie de l'Arabie Saoudite sur les cinq petits pays du Conseil.

Le Koweït a été pionnier en matière d'aide extérieure. Le montant de l'aide koweïtienne est monté parallèlement aux recettes du pays, avoisinant le milliard de dollars par an en moyenne entre 1975 et 1985. Entre 1962 et 1984, le Fonds koweïtien, à lui seul, avait accordé 4,45 milliards de dollars. À cela, il faut ajouter la contribution de l'émirat à des institutions collectives d'aide (comme le fonds de l'O.P.E.P., le Fonds islamique et surtout le Fonds arabe pour le développement économique et social basé à Koweït) ou l'aide dont ont bénéficié les pays arabes du champ de bataille, ainsi que l'Irak pendant sa guerre contre l'Iran.

La politique régionale de l'émirat a été marquée par son soutien à la cause palestinienne, qui l'a amené à retenir un impôt sur le salaire des Palestiniens travaillant à Koweït, reversé à l'O.L.P. En cas de divergence, le Koweït s'est rangé sur la position de la majorité arabe, d'où le boycottage de l'Égypte après la signature des accords de Camp David. Mais l'aggravation du défi iranien (pilonnage du territoire de l'émirat à plusieurs reprises, attaques contre les pétroliers koweïtiens, actes de sabotage interne) a poussé l'émirat en janvier 1987, en dépit de l'opposition de Téhéran, à être l'hôte du sommet islamique et à y sceller la réconciliation avec l'Égypte.

Dans le Golfe, la diplomatie koweïtienne fondait l'autonomie de l'émirat sur la rivalité permanente des trois grands acteurs régionaux ( Irak, Iran et Arabie Saoudite). Avec l'arrivée de Khomeyni à Téhéran et ses tentatives pour « exporter la révolution », le Koweït s'est pratiquement aligné sur la position de l'Irak, lui offrant un soutien multiforme (fonds, transit de marchandises par les ports koweïtiens, appui diplomatique). Mais, pendant toute la décennie 1990, le Koweït ne semble pas sortir du traumatisme et sa diplomatie consiste uniquement à tenter de juguler une menace irakienne considérée comme permanente. Fort de l'appui occidental, le Koweït a ainsi vu une commission de l'O.N.U. délimiter sa frontière avec son voisin du nord, suivant une ligne qui le favorisait. L'O.N.U. a également déployé une force d'observation le long de cette frontière (l'U.N.I.K.O.M.), alors que plusieurs résolutions du Conseil de sécurité obligeaient Bagdad à restituer au Koweït les propriétés transférées en Irak durant l'occupation et à dédommager l'émirat pour les destructions qu'il avait subies.

Cette occupation a ainsi poussé le Koweït à troquer sa diplomatie d'équilibre régional entre ses voisins contre une mise volontaire de l'émirat sous protection occidentale. Plusieurs accords de sécurité ont été passés avec Washington, Londres et Paris, alors que d'importants contrats d'achats d'armes étaient signés avec ces capitales. Les Koweïtiens savent qu'ils ne peuvent défendre leur pays par leurs propres moyens ni par ceux, aussi rudimentaires, de leurs partenaires au sein du Conseil de coopération du Golfe. Ils sont donc devenus presque[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DROZ-VINCENT : professeur des Universités en science politique

- Ghassan SALAMÉ : directeur de recherche au C.N.R.S., professeur à l'Institut d'études politiques de Paris

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Philippe DROZ-VINCENT, Universalis et Ghassan SALAMÉ. KOWEÏT [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

KOWEÏT, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ARABIE

- Écrit par Universalis, Robert MANTRAN, Maxime RODINSON

- 7 614 mots

L'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990 a eu pour conséquence une collaboration étroite, diplomatique et militaire entre les États de la péninsule (à l'exception du Yémen), les États arabes du Proche-Orient (sauf la Jordanie) et les puissances occidentales. La guerre déclenchée le 17 janvier 1991... -

ARABIE SAOUDITE

- Écrit par Philippe DROZ-VINCENT, Universalis, Ghassan SALAMÉ

- 25 169 mots

- 10 médias

Deux ans plus tard, une nouvelle crise secoue le Golfe avec l'invasion du Koweït par l'Irak (août 1990). Le royaume surmonte rapidement (non sans pressions américaines) sa réticence bien établie à la présence de troupes étrangères sur son territoire et devient en fait le pivot d'une très large coalition... -

ARAFAT YASSER (1929-2004)

- Écrit par Nadine PICAUDOU

- 1 397 mots

- 1 média

...conflit, dans la bande de Gaza encore occupée par les soldats israéliens, qu'il pose avec son ami Salah Khalaf (le futur Abou Iyad) les bases d'une organisation de résistance qui ne naîtra officiellement qu'en 1959 au Koweït et sera connue sous le nom de Fatah. Il travaille alors... -

AZIZ TAREK (1936-2015)

- Écrit par Universalis

- 656 mots

Homme d’État irakien, Tarek Aziz fut vice-Premier ministre (1979-2003) et ministre des Affaires étrangères (1983-1991) dans le gouvernement baasiste de Saddam Hussein.

Né le 28 avril 1936 dans le nord de l’Irak, près de Mossoul, au sein d’une famille de confession catholique chaldéenne, Tarek Aziz,...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- ÉTRANGERS & APATRIDES

- ISLAMISME

- VOTE DROIT DE

- REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

- NIVEAU DE VIE

- PALESTINIENS

- ENDETTEMENT

- DÉMOCRATISATION

- CRISES BOURSIÈRES ou KRACHS

- SABAH AL-AHMED AL-SABAH (1929-2020)

- IRAN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- AIDE ÉCONOMIQUE

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- IMMIGRATION

- PROCHE-ORIENT

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- ÉLITES

- ARABO-PERSIQUE GOLFE, géopolitique

- PRIVATISATION

- ÉMIRATS ARABES DU GOLFE

- PÉTROLIÈRE POLITIQUE

- PÉTROLIÈRE PRODUCTION