AUTORITÉ

La modernité politique

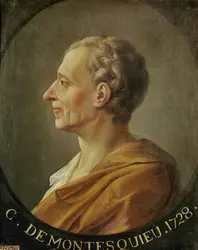

La modernité politique installe, au détriment du divin, un idéal de raison sous lequel vient se placer l'autorité en s'ordonnant sur une forme plus juridique de transcendance, l'État. Théorisé par Machiavel (Le Prince, 1513), ce dernier procède d'un pacte originel et volontaire, passé entre les hommes, abandonnant à la volonté générale et à son représentant, une partie de leur pouvoir, pour régler eux-mêmes leurs rapports de subordination. De Hobbes (Léviathan, 1651) à Rousseau (Du contrat social, 1762) en passant par Montesquieu (L'Esprit des lois, 1748) et Locke (Traité du gouvernement civil, 1690), les théories du contrat déclinent, malgré la diversité des formes politiques de gouvernement proposées (absolutisme ou libéralisme), ce nouveau mythe des origines. Entendue comme ensemble des attributs nécessaires à l'exercice du pouvoir, l'autorité rencontre alors la question de sa compatibilité avec les droits fondamentaux de l'individu qui requièrent, pour pérenniser le pouvoir politique, son retrait de la sphère privée (Benjamin Constant, Principes de politique, 1815 ; De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, 1819).

Initialement établie par les conservateurs (Edmund Burke, Louis de Bonald), mais également par Hegel, l'opposition entre l'autorité sociale traditionnelle des communautés et le pouvoir politique du nouvel ordre social issu de la Révolution nourrit la réflexion des premiers sociologues. Ainsi, le rationalisme positiviste d'Auguste Comte se refermera sur l'appel à un retour à un système d'autorité emprunté au modèle familial et corporatif du Moyen Âge. De son côté, Alexis de Tocqueville (De la démocratie en Amérique, 1835-1840 ; L'Ancien Régime et la Révolution, 1856) avertit, malgré l'origine égalitaire et le gain de liberté individuelle que la démocratie accorde, du pouvoir tyrannique qu'elle véhicule, en l'absence de contrepoids et en dépouillant de leur autorité les différentes anciennes institutions intermédiaires. À l'inverse, pour Karl Marx (La Question juive, 1844), l'État démocratique, dont l'autorité doit se limiter à garantir les droits individuels, constitue, face à l'égoïsme ambiant de la société civile, une opportunité communautaire d'entamer le processus de centralisation et d'émanciper l'homme de l'aliénation qu'instaure le pouvoir politique en accordant, à partir de la sphère économique, un droit d'oppression. Pour autant, le renversement du capitalisme et la fin de l'État ne signifieront pas, selon Engels (De l'autorité, 1874), la disparition de l'autorité, qui persistera dans les conditions technologiques et organisationnelles du travail de la grande industrie. Selon Proudhon, l'avenir est plutôt aux vastes fédérations et, en leur sein, à la démultiplication des sources d'autorité sociale qui libéreront l'individu des forces coercitives de l'État centralisé (Du principe fédératif, 1863).

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Éric LETONTURIER : docteur en sociologie, D.E.A. de philosophie, maître de conférences à l'université de Paris V-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Éric LETONTURIER. AUTORITÉ [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)

- Écrit par Miguel ABENSOUR

- 7 899 mots

- 1 média

...analyser en détail la teneur de cette critique de la domination retenons une des contributions les plus originales d'Adorno, telle qu'elle est formulée dans l'ouvrage collectif The Authoritarian Personality (1950). À savoir, l'hypothèse de la personnalité autoritaire, selon laquelle un système démocratique,... -

AGRESSION (psychologie sociale)

- Écrit par Laurent BÈGUE

- 902 mots

L’agression est définie comme un comportement qui vise à blesser intentionnellement un individu motivé à se soustraire à ce traitement. Les recherches conduites sur les formes et fonctions du comportement agressif ont mobilisé des méthodologies extrêmement variées (statistiques publiques judiciaires...

-

ARMÉE - Pouvoir et société

- Écrit par Pierre DABEZIES

- 16 324 mots

- 5 médias

...grandes, s'imbriquent les unités, tandis qu'au même niveau toutes sont identiques pour rendre relèves, remplacements et manœuvres d'ensemble plus aisés. Uniformité doublée, pour l'efficacité, du souci de plier le soldat à un seul ordre, c'est-à-dire à un seul chef, ainsi qu'à une règle de discipline telle... -

AZTÈQUES

- Écrit par Rosario ACOSTA NIEVA, Alexandra BIAR, Mireille SIMONI

- 12 580 mots

- 22 médias

...le reflet d'une organisation sociale déjà très poussée, fort différente de ce qu'elle avait été au temps des migrations de la petite tribu. Alors, l' autorité semble avoir été exercée par les prêtres de Huitzilopochtli, qui, peut-être avec l'aide des chefs de famille, guidaient la migration. Deux cents... - Afficher les 34 références

Voir aussi