DÉMOCRATIE

- 1. Les critères de la démocratie

- 2. Une compétition ouverte et pacifiée

- 3. La représentation et la professionnalisation politiques

- 4. Représentation et délégation

- 5. Compétition et transactions politiques

- 6. Évolution de la démocratie représentative

- 7. Les protagonistes des jeux politiques

- 8. L'autonomie des représentants

- 9. La représentation des intérêts sociaux

- 10. Bibliographie

La démocratie est une forme d'organisation politique traditionnellement définie, selon la formule d'Abraham Lincoln, comme le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Comme dans tout système politique, « le peuple », c'est-à-dire la population des citoyens regroupée dans le cadre d'un territoire, y est gouverné. La spécificité d'un système démocratique est que les gouvernés sont censés être en même temps des gouvernants, associés aux principales décisions engageant la vie de la cité. Et c'est parce que le peuple est à la fois sujet (c'est-à-dire soumis au pouvoir politique) et souverain (détenteur de ce pouvoir) que les systèmes démocratiques sont supposés agir dans l'intérêt du peuple.

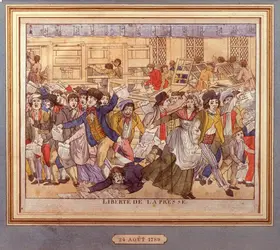

La question de savoir comment et dans quelle mesure le « peuple » est associé à son propre gouvernement est évidemment centrale en ce qui concerne le caractère démocratique des systèmes politiques. De l'Antiquité grecque jusqu'au xixe siècle, seul un régime que nous appelons aujourd'hui démocratie directe, où les lois sont débattues et votées par l'assemblée (ekklèsia) des citoyens, pouvait être qualifié de démocratique. La désignation des gouvernants par l'élection, en réservant le pouvoir à « quelques-uns » et non « à tous », était considérée comme un procédé aristocratique. Progressivement, le gouvernement représentatif (c'est-à-dire le gouvernement exercé par les représentants du « peuple », élus par les citoyens) va être reconnu comme une forme particulière, puis comme la seule forme de démocratie. Les formes contemporaines de représentation élective sont considérées comme démocratiques et, à l'exception de quelques cantons suisses, toutes les démocraties sont, aujourd'hui, représentatives.

La démocratie comprend des institutions, des textes juridiques, des pratiques, une culture, mais aussi des représentations diffuses. Ces représentations sont normatives (au sens où elles prescrivent des normes à respecter ou à atteindre) et légitimatrices (au sens où elle justifie et « sacralise » un ordre politique). C'est en leur nom que diverses luttes politiques sont menées pour conserver ou modifier l'organisation politique existante. Des traditions intellectuelles relevant du droit et de la philosophie sont centrées sur le commentaire et souvent la célébration de ces composantes juridiques, institutionnelles et idéologiques. Des traditions critiques recensent les limites ou les insuffisances des démocraties concrètes et proposent divers aménagements pour les rendre plus authentiques. Les sciences sociales, dont le point de vue sera adopté ici, ne cherchent pas à juger ou à défendre la démocratie. Elles se proposent plutôt de comprendre et d'expliquer ses modalités de fonctionnement. On trouvera ci-après un recensement non exhaustif des traits caractéristiques du fonctionnement des démocraties contemporaines. Dans cette perspective, les représentations officielles permettent de confronter la réalité des systèmes démocratiques à leur idéalité et constituent un point d'appui pour l'analyse. Les recherches des sciences sociales peuvent alors comporter une charge critique, mais elles sont aussi susceptibles d'inspirer tous ceux qui souhaitent rapprocher les systèmes démocratiques de leur idéal normatif.

Les critères de la démocratie

La formule d'Abraham Lincoln relève davantage de la légitimation des systèmes officiellement définis comme démocratiques que de leur analyse. Ainsi, si l'on en croit Joseph Schumpeter, il est difficile qu'un système politique agisse dans « l'intérêt du peuple ». Il faudrait pour cela postuler que tous les membres du « peuple » n'ont que des intérêts communs et que les décisions gouvernementales vont toujours dans le[...]

- 1. Les critères de la démocratie

- 2. Une compétition ouverte et pacifiée

- 3. La représentation et la professionnalisation politiques

- 4. Représentation et délégation

- 5. Compétition et transactions politiques

- 6. Évolution de la démocratie représentative

- 7. Les protagonistes des jeux politiques

- 8. L'autonomie des représentants

- 9. La représentation des intérêts sociaux

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel GAXIE : professeur à l'université de Paris-I, Centre de recherches politiques de la Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Daniel GAXIE. DÉMOCRATIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ABSTENTIONNISME

- Écrit par Daniel GAXIE

- 6 313 mots

- 3 médias

...citoyen de l'étranger. Voter, c'est donc aussi manifester son intérêt pour son pays. Les élections sont par ailleurs considérées comme la clé de voûte des institutions démocratiques. Par ce moyen, les citoyens peuvent exprimer et faire prévaloir des opinions et des attentes. Ils sont censés disposer d'un... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL, Dominique DARBON, Benoît DUPIN, Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY, Philippe-Joseph SALAZAR, Jean SÉVRY, Ernst VAN HEERDEN

- 29 784 mots

- 28 médias

...la Convention pour une Afrique du Sud démocratique (CODESA), des négociations constitutionnelles qui vont radicalement transformer l'État sud-africain. La transition qui s'engage est ainsi fondée sur l'idée de « réconciliation nationale » portée par Nelson Mandela, premier président sud-africain démocratiquement... -

ALLEMAGNE - Les institutions

- Écrit par Stéphane SCHOTT

- 4 249 mots

Les institutions de la république fédérale d’Allemagne sont définies par la Loi fondamentale (L.F.), ou Grundgesetz, du 23 mai 1949. Pensé à l’origine comme une Constitution provisoire pour l’Allemagne de l’Ouest, le Grundgesetz s’applique à toute l’Allemagne depuis le 3 octobre 1990....

-

ALTERMONDIALISME

- Écrit par Christophe AGUITON, Universalis, Isabelle SOMMIER

- 6 805 mots

- 1 média

La démocratie est le troisième thème récurrent de toutes ces mobilisations. L'affaiblissement des pouvoirs des États s'est fait au profit d'institutions régionales, comme l'Union européenne, ou mondiales – qu'elles soient dotées ou non d'un statut formel, de l'... - Afficher les 113 références

Voir aussi

- VOTE DROIT DE

- REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

- ÉLECTORALE SOCIOLOGIE

- PARTICIPATION POLITIQUE DE

- SYSTÈME POLITIQUE

- POUVOIR POLITIQUE

- VOTE

- INFORMATION TRAITEMENT DE L', médias

- COMMUNICATION POLITIQUE

- GAUCHE & DROITE, histoire politique

- SOCIOLOGIE POLITIQUE

- DOMINATION, sociologie

- DIRIGEANTES CLASSES

- JOURNALISME

- RÔLES ET STATUTS SOCIAUX

- DROITS POLITIQUES

- CONSEILS DE QUARTIER