REIN

Les fonctions d' excrétion et la régulation de la composition du « milieu intérieur », où vivent les cellules qui composent l'organisme, sont étroitement liées dans toute la série animale ; toutefois, ce n'est que chez les vers qu'apparaissent des organes excréteurs spécialisés : ce sont des tubes (protonéphridies des Turbellariés par exemple, néphridies des Annélides) reliant les espaces interstitiels ou le cœlome au milieu extérieur.

Appareil urinaire

Planeta Actimedia S.A.© Encyclopædia Universalis France pour la version française.

Les reins représentent, dans l'évolution de l'appareil excréteur, un perfectionnement étroitement lié à l'acquisition d'un appareil circulatoire clos (cf. systèmes circulatoires). Ils sont constitués par de très nombreuses unités fonctionnelles, les néphrons, formés chacun d'un long tube, dont l'extrémité se différencie chez les Vertébrés (sauf certains poissons) en un organe de filtration, le glomérule. Dès lors, le rein devient un organe excréteur raffiné qui, par le jeu subtil de l'élimination ou de la conservation des composants du sang, assure non seulement l'évacuation des déchets du métabolisme azoté, mais aussi le contrôle de la pression osmotique, de la composition électrolytique du milieu intérieur et même (grâce aux informations fournies par voie endocrine) du volume du sang et des divers compartiments hydriques de l'organisme (cf. équilibre hydrominéral). Le rein assure aussi le maintien de la constance du pH du milieu intérieur (cf. équilibre acido-basique). Le rein devient donc l'organe essentiel de régulation et de contrôle de la composition de l'organisme.

La néphrologie est la science qui étudie le rein normal et le rein malade. Elle constitue une discipline de pointe, dont les acquisitions ont été bénéfiques pour la médecine tout entière. Parce que le rein malade n'est plus capable d'assurer la constance du milieu intérieur, les néphrologues ont été amenés à créer des dispositifs de contrôle et de correction thérapeutique immédiate, qui ne sont autres que les dispositifs de la « réanimation médicale ». Parce que les connaissances physiologiques sur le rein étaient plus avancées qu'aucun autre chapitre de la physiologie, les néphrologues ont pu créer le premier « organe artificiel » : des hommes sans rein peuvent vivre aujourd'hui grâce au rein artificiel. Enfin, parce que les néphrologues étaient naturellement poussés, par la nature de maintes maladies rénales, à se mêler d'immunologie, ils ont eu l'audace de tenter et de réussir la transplantation du rein, ouvrant ainsi un autre grand chapitre de la médecine moderne, celui des greffes d'organes.

Structure et fonctions du rein humain

Structure

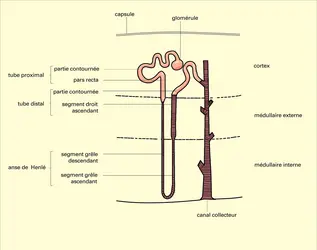

Le rein des mammifères est composé de deux zones distinctes (fig. 1) : l'une superficielle, ou corticale ; l'autre profonde, ou médullaire, qui fait saillie dans les voies excrétrices par plusieurs papilles. L'épaisseur relative de la corticale et de la médullaire varie avec les espèces : la médullaire est particulièrement développée chez les vertébrés à habitat désertique, qui ont la propriété d'émettre des urines très concentrées, ce qui suggère que les structures contenues dans cette partie des reins jouent un rôle important dans le mécanisme de concentration des urines. On en verra la confirmation plus loin.

Les néphrons

Chaque rein est composé d'environ un million d'unités fonctionnelles, ou néphrons. Chaque néphron comprend deux parties : un glomérule, auquel fait suite un tubule (fig. 2).

Le glomérule est composé d'un floculus, peloton de capillaires enroulés autour d'une tige, ou axe mésangial, et de la capsule de Bowman, qui enveloppe le floculus. Le sang arrive aux capillaires du glomérule à son pôle vasculaire. L'urine primitive sourd, au pôle urinaire, dans l'espace de Bowman débouchant dans le tubule.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul JUNGERS : professeur de néphrologie à la faculté de médecine Necker-Enfants malades

Classification

Pour citer cet article

Paul JUNGERS. REIN [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ABDOMEN

- Écrit par Claude GILLOT

- 6 346 mots

- 9 médias

Les contusions du rein ne sont pas rares après fracture des dernières côtes ; elles se manifestent par une hématurie, un hématome lombaire périrénal. Elles peuvent conduire à la néphrectomie (ablation du rein). -

ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 2 955 mots

- 1 média

Le tubule rénal contribue au maintien de l'équilibre acido-basique par trois mécanismes : excrétion ou réabsorption des bicarbonates, excrétion d'acides faibles et formation de sels d'ammonium. -

ALDOSTÉRONE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 1 641 mots

...l'effet biologique après 3 à 5 jours d'administration d'aldostérone) est observé sur la réabsorption du sodium mais non sur l'excrétion du potassium. Elles ont lieu au niveau des canaux collecteurs des néphrons du cortex rénal. Hormone de la rétention sodée, l'aldostérone s'oppose à l'action natriurétique... -

AZOTÉMIE

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 424 mots

L'élévation dans le sang du taux de l'urée et des autres produits d'excrétion azotée est communément décrite en clinique sous le nom d'azotémie ou d'urémie. Elle représente le stade terminal de l'insuffisance rénale progressive et résulte de l'impossibilité d'excréter les...

- Afficher les 39 références

Voir aussi

- NÉCROSE

- NÉPHROPATHIES

- PYÉLONÉPHRITE

- RÉNINE

- ANGIOTENSINE

- ŒDÈME

- CLEARANCE

- VASOCONSTRICTION

- VASOPRESSINE ou HORMONE ANTIDIURÉTIQUE (ADH) ou PITRESSINE

- HÉMATURIE

- ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO)

- URÉE

- BIOPSIE

- ANGIOGRAPHIE

- RADIOLOGIE

- URIQUE ACIDE

- MÉTABOLISME AZOTÉ

- SODIUM, biologie

- POTASSIUM, biologie

- ALBUMINURIE

- INSUFFISANCE RÉNALE

- GLOMÉRULONÉPHRITE

- DIABÈTE RÉNAL

- HÉMODIALYSE

- ANURIE

- AMMONIAC, biochimie

- PROTÉINURIE

- LEUCOCYTURIE

- NÉPHROTIQUE SYNDROME

- URÉMIE

- NÉPHRON

- NÉPHROLOGIE

- URINE

- POLYKYSTOSE RÉNALE

- TUBULONÉPHRITE AIGUË

- NÉPHROANGIOSCLÉROSE

- MICROANGIOPATHIE THROMBOTIQUE ou PURPURA THROMBOCYTOPÉNIQUE THROMBOTIQUE

- AUTO-IMMUNITAIRES MALADIES ou AUTO-IMMUNES MALADIES

- BICARBONATE

- REIN ARTIFICIEL

- CYSTOSCOPIE

- NÉPHROGRAMME ISOTOPIQUE

- UROGRAPHIE

- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS

- ARTÉRIOGRAPHIE

- GROSSESSE

- PONCTION

- NÉPHRITE, pathologie

- CALCUL URINAIRE

- CIRCULATOIRE APPAREIL

- DIALYSE THÉRAPEUTIQUE

- ANSE DE HENLÉ

- ACIDITÉ URINAIRE TITRABLE

- DÉMINÉRALISATION, médecine

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- GLOMÉRULE RÉNAL

- IMMUNISATION

- FILTRATION & ULTRAFILTRATION RÉNALES

- ISOTOPES, biologie

- CAPSULE DE BOWMAN

- DÉBIT SANGUIN RÉNAL

- CONTRE-COURANT SYSTÈME À

- RÉABSORPTION, physiologie

- TUBULE RÉNAL

- TUBULOPATHIES

- ANGIOTENSINOGÈNE