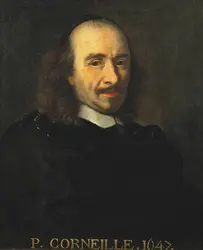

CORNEILLE PIERRE (1606-1684)

Le théâtre cornélien est fait pour nous saisir et nous entraîner, au moyen d'exemples qu'il place à distance de nous et au-dessus de nos pouvoirs ordinaires, et qui cependant n'ont tout leur sens que par notre admiration. Étonnement et communion, mouvement de ce que nous sommes vers ce que le drame nous suggère d'être au-delà de nous-mêmes, tel est le ressort puissant de ce théâtre. Ce qui a quelquefois empêché de bien comprendre l'intention exaltante de l'œuvre, c'est un dilemme, installé depuis dans les esprits, entre l'admirable et le raisonnable. Les deux choses dans Corneille ne se séparent pas, parce qu'il est d'un temps où la déraison n'avait encore nul prestige et où le sublime moral ne se concevait que dans une vue lucide des conditions et des obstacles, et ne se réalisait que dans une victoire : victoire sur les choses ou victoire sur soi-même, assurance en tout cas d'avoir bien calculé et choisi l'issue la plus haute, et de pouvoir au besoin le démontrer. Le jour où le merveilleux a impliqué un désaveu de l'entendement, les héros pensants du théâtre cornélien, en dépit des audaces surprenantes où ils se plaisent, ont été tenus pour d'ennuyeux professeurs de morale. Un autre préjugé, de source différente, mais qui s'est conjugué avec celui-là, cherchait dans les œuvres classiques l'enchaînement naturel et immédiatement plausible des actions, comme la condition nécessaire de toute fiction heureuse ; ce préjugé masquait tout ce qui, dans Corneille, est inventé pour faire impression sur nous, indépendamment et au-delà de la commune vraisemblance : la représentation inventive et paradoxale des démarches de l'héroïsme qui occupe son théâtre restait invisible à la critique. C'est à une époque relativement récente qu'on a ouvert les yeux sur ce qui nous semble aujourd'hui essentiel chez Corneille : une éthique de la grandeur glorieuse, une esthétique du rare et de l'inattendu.

Vie et carrière

Nous savons peu de chose de la vie de Corneille. Seuls les grands faits et les dates – parfois approximatives – des œuvres nous sont connus. Corneille naquit à Rouen en 1606, d'une famille de fonctionnaires royaux et de petits magistrats. Il fit ses études chez les jésuites de sa ville natale, fut reçu avocat en 1624. En 1628, il acquit la charge d'avocat du roi devant des juridictions locales. Ce que nous savons de ses amours de jeunesse est très incertain. Il entra dans la carrière dramatique en 1629 avec une comédie, Mélite. Entre cette date et 1635, il fit représenter cinq comédies et une tragi-comédie. Vers le même temps, il fut un des « cinq auteurs » dont Richelieu rétribua pendant quelques années la collaboration à ses ouvrages dramatiques. Cependant, les vicissitudes de ses relations avec le cardinal jusqu'à la mort de celui-ci, en 1642, nous sont obscures et demeurent très diversement appréciées par les critiques.

En 1636, Le Cidle rendit célèbre, et inaugura une série de chefs-d'œuvre tragiques, Horace, Cinna, Polyeucte (1640 à 1643), puis La Mort de Pompée et Rodogune (entre 1643 et 1646), plus tard Nicomède (1651). Pendant cette période, Corneille écrivit encore une comédie, Le Menteur, puis la Suite du Menteur, mais sa gloire est désormais celle d'un auteur tragique. Cette gloire et l'enthousiasme du public pour ses ouvrages et pour sa personne étaient immenses, si nous en croyons les témoignages du temps. Dans l'intervalle, son père avait été anobli par Anne d'Autriche, en 1637 ; il s'était marié en 1641 avec Marie de Lamperière ; il était entré en 1647 à l'Académie française ; il venait souvent à Paris, et y fréquentait parfois les cercles littéraires. En 1650, pendant les troubles de la Fronde, qui opposèrent plusieurs princes du sang à la régente Anne d'Autriche et à Mazarin son ministre,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul BÉNICHOU : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur honoraire de littérature française à l'université Harvard

Classification

Pour citer cet article

Paul BÉNICHOU. CORNEILLE PIERRE (1606-1684) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

LE CID, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 276 mots

- 1 média

D'abord joué en janvier 1637 sous la bannière de la tragi-comédie, Le Cid de Pierre Corneille (1606-1684) connaît immédiatement un grand succès au théâtre du Marais. La « Querelle du Cid » s'ouvre quelques semaines après la première représentation, en avril 1637, avec les ...

-

CINNA, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 072 mots

Après la querelle du Cid (1637) et un silence de trois années, Corneille (1606-1684) composa coup sur coup Horace et Cinna (dont les premières représentations eurent lieu en 1640 ou 1641), deux pièces romaines à fin heureuse. Il ne fit éditer Cinna qu'en 1642, pour éviter qu'elle ne tombe trop...

-

HORACE, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 197 mots

On a coutume de lire Horace (joué en 1640 au théâtre du Marais, publié en 1641) et Cinna (probablement jouée en 1641 au théâtre du Marais, et publiée en 1643) comme des tragédies idéalisantes où se met en place un équilibre dramaturgique. L'ambition y est guidée par la volonté dans une voie vertueuse,...

-

L'ILLUSION COMIQUE, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 516 mots

Comment défendre le théâtre et les comédiens au moyen du théâtre ? Comment, lorsqu'on est Pierre Corneille (1606-1684), poète dramatique de bientôt trente ans, déjà assez connu à Paris, auteur d'une tragi-comédie (Clitandre, 1631), de quatre comédies (Mélite, 1629-1630 ;...

-

POLYEUCTE MARTYR, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 343 mots

Créé au théâtre du Marais en 1643, Polyeucte martyr est la première tragédie chrétienne de Pierre Corneille (1606-1684). Suivra Théodore, vierge et martyre, la seconde et dernière, en 1646. Le genre de la tragédie de saints et de martyrs, dans les années 1640, donne lieu à de nombreuses réalisations...

-

SURÉNA, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 060 mots

Dernière tragédie de Corneille (1606-1684), Suréna (1674) ne connut pas le succès à son époque : on ne voulut pas l'entendre et l'on croyait l'auteur trop vieux et dépassé. Pourtant, cette tragédie, longtemps oubliée, passe depuis peu pour un chef-d'œuvre.

-

TROIS DISCOURS SUR LE POÈME DRAMATIQUE, Pierre Corneille - Fiche de lecture

- Écrit par Christian BIET

- 1 719 mots

Pierre Corneille (1606-1684) est peut-être le premier, en France, à se distinguer clairement de l'auteur employé-au-texte comme de l'auteur chef de troupe : il devient en effet l'« auteur dramatique » et, pour ce faire, établit sa légitimité sur plusieurs fronts. Pour s'affranchir du pouvoir...

-

AUBIGNAC FRANÇOIS HÉDELIN abbé d' (1604-1676)

- Écrit par Bernard CROQUETTE

- 698 mots

L'un de ces abbés qui tiennent tant de place dans l'histoire de la littérature — et des théories littéraires — au xviie siècle. Il a été prédicateur, romancier, dramaturge, poète, mais il a surtout voulu être, quant à lui, le législateur du théâtre. En 1640, une querelle l'oppose...

-

GENRES DRAMATIQUES

- Écrit par Elsa MARPEAU

- 1 606 mots

...à définir la tragédie, ils laissent partiellement dans l'ombre sa sœur comique. Aussi faut-il souvent la déduire par une opposition des deux genres. La tragédie présente ainsi un « péril de vie » et exige « quelque grand intérêt d'État ou quelque passion plus noble et plus mâle que l'amour » (Pierre... -

CID LE

- Écrit par Charles Vincent AUBRUN

- 2 823 mots

...Les Exploits du Cid. Les Jeunesses organisent dramatiquement un conflit entre l'amour et l'honneur chez Rodrigue aussi bien que chez Chimène. Corneille, peu de temps après, lisait la pièce et la refaisait. Éliminant les épisodes romanesques tels que la prophétie du lépreux et l'ordalie, il donne... -

CLÉMENCE, littérature

- Écrit par Jean MASSIN

- 700 mots

Décidant en dernier recours du sort d'un condamné, le prince a toujours la partie belle ; s'il laisse faire son office au bourreau, on s'incline devant sa justice et on célèbre son obéissance, peut-être douloureuse, au devoir et à la raison d'État ; s'il fait grâce, on soupçonne parfois avec admiration...

- Afficher les 19 références

Voir aussi