PARASITISME

Bactéries, Champignons et Végétaux proprement dits

Dans cet ensemble, 95 p. 100 des plantes parasites sont des Champignons appartenant à tous les grands groupes fongiques. Les 5 p. 100 qui restent sont des Bactéries ( Eubacteria et Mycobacteria seulement ; cf. bactéries), des Algues (très peu nombreuses : quelques Dinophycées, Chlorophycées et Rhodophycées), une Gymnosperme (Podocarpus ustus, de Nouvelle-Calédonie), des Angiospermes dicotylédones (certaines familles seulement : cf. angiospermes), aucune Bryophyte, aucune Ptéridophyte (lycopodes, prêles, fougères), aucune Angiosperme monocotylédone n'est parasite.

Les hôtes des parasites végétaux sont surtout des plantes vasculaires et, presque aussi nombreux, des animaux terrestres : Insectes (tous les grands groupes ; cf. insectes), Mammifères (principalement domestiques), homme. On connaît aussi des Champignons parasites d'autres Champignons, ainsi que des Algues parasites d'Algues. Des Dinophycées parasites vivent dans des Copépodes marins.

Du saprophytisme au parasitisme

Bactéries et Champignons présentent, en commun, le caractère d'être aplastidiés (leurs cellules ne contiennent pas de plastes, organites intracellulaires dont la vocation est de produire de la chlorophylle) et sont fondamentalement hétérotrophes, c'est-à-dire incapables d'élaborer, à partir d'éléments minéraux, les matériaux organiques (nutrilites et vitamines) nécessaires à la construction et à la multiplication de leurs cellules. Nombreux sont ceux qui prélèvent ces matériaux dans les milieux organiques naturels (corps en décomposition, humus) : on les appelle saprophytes. Or beaucoup de saprophytes manifestent une propension plus ou moins marquée à rechercher leur nourriture organique chez un hôte vivant, en d'autres termes à devenir parasites. Tous les degrés existent dans cette propension : le saprophyte ne devient parasite que dans des conditions plus ou moins rarement réalisées ; ou bien, au contraire, le parasitisme est la règle et le retour à la vie saprophytique exceptionnel ou impossible. Tous les intermédiaires existent ainsi, chez les Bactéries et les Champignons, entre les parasites facultatifs, les parasites préférentiels et les parasites obligatoires.

Effets toxiques et toxi-infectieux

De nombreux Champignons et Bactéries pathogènes sont, en réalité, des saprophytes : ayant pénétré dans l'hôte par ses orifices naturels ou par des blessures, ils produisent une toxine diffusible. Chez les animaux, cette exotoxine se répand très vite par voie sanguine, entraînant rapidement la mort (diphtérie, tétanos). Chez les végétaux, sans milieu intérieur, la diffusion lente crée, autour de l'agresseur (nombreux « parasites de blessures »), une auréole de cellules mortes, dans laquelle il pénètre et qu'il étend à mesure qu'il se développe, causant des destructions finalement très étendues. Dans tous les cas, la Bactérie ou le Champignon ne prolifèrent que dans des tissus préalablement tués (parasites nécrotrophes).

Plus généralement, la toxine produite par le Champignon ou la Bactérie est peu diffusible ( endotoxine) : la destruction des tissus de l'hôte et la prolifération du microbe sont concomitantes. Ces processus peuvent être rapides (infections aiguës, qui sont propres à l'organisme animal, où le sang facilite grandement la propagation de l'agresseur) ou lente (infections chroniques : abcès « froids » de la tuberculose humaine ; chancres des végétaux).

Effets tuméfiants

Les tumeurs produites chez des animaux ou des végétaux, par certains Champignons ou Bactéries parasites, croissent lentement et n'atteignent qu'un volume limité ; elles n'offrent aucun caractère cancéreux. Tels sont les mycétomes de l'homme et des animaux domestiques, causés par certains Actinomycètes et Champignons[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude COMBES : professeur de biologie à l'université de Perpignan

- Louis EUZET : docteur ès sciences, professeur de biologie à l'université des sciences et techniques du Languedoc, Montpellier

- Georges MANGENOT : professeur honoraire à l'université de Paris-XI

Classification

Pour citer cet article

Claude COMBES, Louis EUZET et Georges MANGENOT. PARASITISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

PARASITISME ET SYMBIOSE

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 281 mots

- 1 média

Au xvie siècle, pour Hieronymus Bock (dit Tragus), les champignons, « enfants des dieux », sont des produits engendrés par l'humidité et la moisissure. Cependant, en 1729, Pier Antonio Micheli recueillait des spores et obtenait un développement du mycélium. Un siècle plus tard, Christian...

-

ACANTHOCÉPHALES

- Écrit par Jean Georges BAER

- 1 822 mots

- 4 médias

Chez plusieurs espèces parasites de poissons marins ou d'eau douce, l'hôte intermédiaire est un petit crustacé amphipode (Gammarus), qui est ensuite mangé par le poisson. Cependant l'espèce Corynosoma semerme se rencontre chez plusieurs oiseaux marins et chez les phoques. L'hôte... -

ACARIENS

- Écrit par Jean-Louis CONNAT, Gabriel GACHELIN

- 6 631 mots

- 2 médias

La reproduction du mésostigmate Varroa, parasite des abeilles, a été particulièrement étudiée en raison des pertes économiques importantes que cet acarien provoque en apiculture. Les femelles pénètrent en grand nombre dans les alvéoles non encore operculées des ruches et y pondent. Elles marquent... -

ANGIOSPERMES

- Écrit par Sophie NADOT, Hervé SAUQUET

- 6 132 mots

- 8 médias

Les relations de parasitisme impliquant des Angiospermes sont variées. Le parasite peut être l’Angiosperme elle-même, qui exploite les ressources d’une autre plante (comme l’exemple bien connu du gui ou celui des figuiers étrangleurs) ou d’un champignon. Dans ce dernier cas, la plante, dite mycohétérotrophe,... -

ANIMAUX MODES D'ALIMENTATION DES

- Écrit par René LAFONT, Martine MAÏBECHE

- 4 312 mots

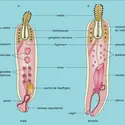

...partielle. Dans d'autres cas, les animaux sont dépourvus de tube digestif et ce processus devient alors le seul mode d'alimentation (directe ou indirecte) : de nombreux parasites vivant dans le tube digestif des vertébrés (par exemple les cestodes) se nourrissent ainsi en absorbant par leur tégument les substances... - Afficher les 50 références

Voir aussi

- TRYPANOSOMES

- SACCULINE

- CERCAIRE

- PLASMODIUM

- NÉMATODES

- SAPROPHYTISME

- RHODOPHYTES ou ALGUES ROUGES

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- INFECTION

- AGROBACTERIUM TUMEFACIENS

- BALANOPHORACÉES

- LORANTHACÉES

- TOXINES

- TUMEURS VÉGÉTALES

- OROBANCHACÉES

- CONVOLVULACÉES

- ENDOTOXINE

- ARISTOLOCHIACÉES

- LARVE

- METASTIGMATA ou IXODIDA ou TIQUES

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- GLYCOLYSE

- GALLES VÉGÉTALES ou CÉCIDIES

- IMMUNODÉPRESSION

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie

- SYSTÈMES BIOLOGIQUES & BIOCHIMIQUES

- EXOTOXINES

- TAILLE CORPORELLE

- EUBACTÉRIES