ORNEMENT, musique

Les ornements ont existé de tout temps et dans toutes les musiques ; ils représentent un des modes les plus riches de l'expression spontanée des sentiments qui animent un interprète. Issus de l'imagination créatrice et de la sensibilité, ils s'appliquent en surimpression au discours musical primitif. Bien qu'ils ne soient pas intégrés littéralement à la musique, ils constituent un élément très important qui permet au musicien de faire « vivre » ce qu'il interprète et de le rendre communicable. L'évolution de l'ornementation dans la musique occidentale est féconde en inventions et en changements de style. D'une certaine façon, la notion elle-même d'ornementation change profondément de sens selon les époques. Pourtant, au travers d'un champ historique mouvant, une constante se dégage : l'ornementation, envisagée dans toutes ses formes, est le caractère principal de la liberté d'interprétation de la musique. L'expression musicale est toujours liée indissolublement à la subjectivité de l'interprète, qui pour se transmettre exige précisément la liberté d'interprétation. La musique occidentale ne diffère pas sur ce plan des musiques des autres civilisations. Tels les subtils rāgas indiens qui développent un thème au moyen de variations dans une atmosphère émotionnelle que la combinaison des ornements et des agréments modifie sans cesse. De même les atābās arabes, qui sont de longs poèmes chantés et entrecoupés de savantes vocalises mélismatiques. En général, toutes les musiques folkloriques possèdent leurs ornements, qui sont autant de moyens nécessaires à la communication de la musique elle-même.

L'ornement, que l'on appelait autrefois « agrément », est, dans son acception la plus générale, une variation que l'on ajoute à une phrase musicale donnée avec l'intention de l'embellir. Les ornements trouvent leurs origines dans l'expression musicale la plus ancienne : la musique vocale. Ils sont alors les éléments constitutifs de l' improvisation à laquelle se livrent les chanteurs dans la litanie primitive, forme à caractère sacré que l'on retrouve de nos jours dans la liturgie orthodoxe, où le chant est alterné entre un soliste qui « brode » et improvise sur le schéma musical d'une psalmodie et l'assemblée qui « répond » par un refrain uniforme. L'ornementation est donc avant tout issue d'un désir de communication tout à fait instinctif dont la nature primitive est d'essence purement émotive, le souci esthétique étant une construction mentale plus tardive. D'une façon générale, l'interprétation est pénétrée d'une idéologie conférant aux musiciens la liberté de suppléer à la simplicité originale d'un schéma mélodique par des effets, des notes et des rythmes qui s'ajoutent ou se substituent au texte premier. Cet ensemble d'embellissements constitue l'ornementation.

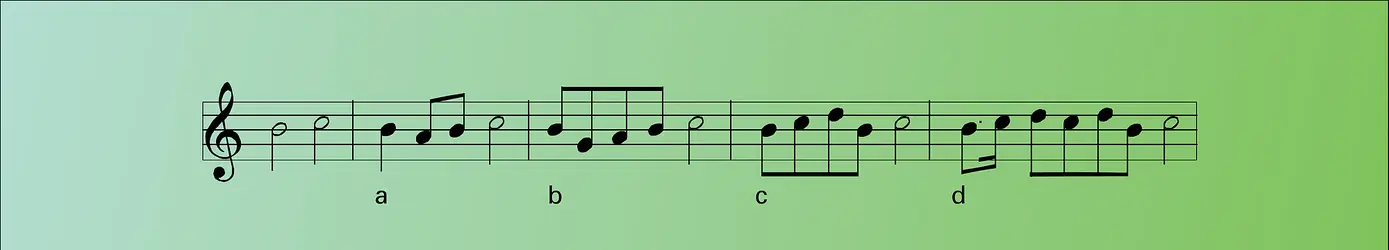

À travers le processus de rationalisation de la théorie musicale, l'ornementation évolue selon trois phases. La plus ancienne se caractérise par une assez vaste liberté qui coïncide avec une certaine indétermination théorique ; on improvise entièrement les ornements, selon son goût, sur un texte musical qui ne comporte aucune indication d'ornementation. Vient ensuite une notation abrégée des ornements : le compositeur indique par des signes spéciaux, placés aux endroits choisis, les ornements qu'il convient d'exécuter. Enfin, on finit par écrire intégralement les ornements dans la musique elle-même.

Les ornements improvisés

Au Moyen Âge, l'ornementation des chants grégoriens était d'un usage courant. Bien qu'elle nous soit peu connue, du fait de son caractère improvisé, on conserve quelques exemples qui furent exceptionnellement intégrés dans certains manuscrits.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joël DUGOT

: directeur de la revue

Musique ancienne, luthier d'art (copies de luths et clavecins anciens) - Antoine GARRIGUES

: ancien critique à

Sud-Ouest et àContact Variété , professeur d'improvisation et d'histoire de la musique

Classification

Pour citer cet article

Joël DUGOT et Antoine GARRIGUES. ORNEMENT, musique [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BANCHIERI ADRIANO (1568-1634)

- Écrit par Universalis

- 435 mots

Compositeur et théoricien de la musique italien né le 3 septembre 1568 à Bologne, dans les États pontificaux, mort en 1634 à Bologne, Adriano Banchieri est, après Orazio Vecchi, le deuxième plus grand compositeur de comédies madrigalesques, suites de madrigaux sans intrigue véritable qui suggèrent...

-

FIGURALISME

- Écrit par Antoine GARRIGUES

- 1 324 mots

Les figuralismes ou madrigalismes se développent et ornent des mélodies évoquant certains mots ou idées importants du texte. On symbolise par exemple la fuite par une section en imitation serrée, sur des rythmes rapides ; le murmure de l'eau est généralement figuré par la répétition de deux ou trois... -

IMPROVISATION MUSICALE

- Écrit par André-Pierre BOESWILLWALD, Alain FÉRON, Pierre-Paul LACAS

- 5 113 mots

- 3 médias

...élémentaires, le musicien restituait le chant, en variant selon son goût et sa virtuosité (jubilus du plain-chant). Dans la musique savante classique, un bon interprète ajoute des ornements, arpège des accords, réalise la basse chiffrée, répète des notes intermédiaires ou des accords entiers, tout en... -

INTERPRÉTATION MUSICALE

- Écrit par Alain PÂRIS, Jacqueline PILON

- 7 438 mots

- 8 médias

..., où il improvisait largement au cours de l'exécution. De même, les mouvements lents des concertos pour piano de Mozart donnaient lieu à une ornementation improvisée pour compenser une sonorité que l'instrument ne pouvait soutenir durablement. Jean-Philippe Rameau donnait toute liberté... - Afficher les 12 références

Voir aussi

- BASSE CONTINUE

- MORDANT, musique

- APPOGGIATURE

- TRILLE

- BAROQUE MUSIQUE

- RENAISSANCE MUSIQUE DE LA

- NOTES INÉGALES

- MÉDIÉVALE MUSIQUE

- ACCENT, musique

- COULÉ, musique

- DOUBLÉ, musique

- ARPÈGE

- COLORATURE, musique

- TRÉMOLO

- VOIX PORT DE, musique

- TIERCE COULÉE

- DIMINUTION, musique

- GRÉGORIEN CHANT

- MUSIQUE OCCIDENTALE, de l'Antiquité au XVIe siècle

- MUSIQUE OCCIDENTALE, XXe et début du XXIe s.