POUSSIN NICOLAS (1594-1665)

Le séjour en France

Dès 1639, Poussin avait été invité à venir travailler à Paris pour Louis XIII et Richelieu, au moment où celui-ci s'efforçait d'y attirer des artistes étrangers ou des Français expatriés. Par l'entremise du surintendant Sublet de Noyers, il reçut des propositions flatteuses, et, malgré ses réticences à quitter Rome, il arriva dans la capitale en décembre 1640. Après une courte période d'enthousiasme, il se rendit très vite compte que l'on attendait de lui des travaux ne lui convenant guère : grands tableaux d'autel (L'Institution de l'Eucharistie pour Saint-Germain-en-Laye ; Le Miracle de saint François-Xavier pour le noviciat des Jésuites, tous deux au Louvre), morceaux décoratifs pour Richelieu (Le Temps dévoilant la Vérité, Louvre) et, surtout, la décoration de la Grande Galerie du Louvre, jamais achevée et détruite par la suite. Victime d'intrigues de la part des peintres parisiens, en particulier de Simon Vouet, Poussin décida de regagner Rome en septembre 1642 ; il ne devait plus quitter la Ville éternelle.

Ce séjour parisien n'avait pas permis à Poussin de devenir le peintre de cour qu'on attendait. Mais il avait pu renforcer ses liens avec un cercle d'amateurs français, qui allaient être ses meilleurs clients jusqu'à la fin de sa carrière. Jouant, après 1640, un rôle comparable à celui qu'avait tenu jusque-là Cassiano Dal Pozzo, Paul Fréart de Chantelou, le plus célèbre d'entre eux, devait échanger avec le peintre une série de lettres qui constitue la source la plus riche et la plus détaillée sur son existence et ses idées au cours de ses dernières années. Quant aux répercussions de ce séjour sur les peintres parisiens, il est hors de doute que les quelques œuvres d'une grande austérité peintes pendant ces deux années confortèrent certains d'entre eux (Sébastien Bourdon, Laurent de La Hyre, Eustache Le Sueur, Jacques Stella) dans la recherche d'un style plus rigoureux et plus monumental que celui de la production alors dominante de l'atelier de Simon Vouet.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Stéphane LOIRE : conservateur au département des Peintures du musée du Louvre

Classification

Pour citer cet article

Stéphane LOIRE. POUSSIN NICOLAS (1594-1665) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AMOUR

- Écrit par Georges BRUNEL, Baldine SAINT GIRONS

- 10 182 mots

- 5 médias

La Fête de Vénus fut très vite l'un des plus célèbres tableaux de Titien, admiré, copié et imité par des générations d'artistes.Poussin, qui pouvait le voir dans la collection Aldobrandini, à Rome, lui a rendu plusieurs fois hommage, en particulier dans deux Bacchanales d'enfants peintes... -

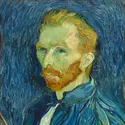

AUTOPORTRAIT, peinture

- Écrit par Robert FOHR

- 3 573 mots

- 6 médias

..., vers 1690, musée du Louvre) ou les plus hermétiques : dans sa célèbre effigie peinte pour Paul Fréart de Chantelou en 1650 (musée du Louvre), Poussin, noblement campé devant un empilement de tableaux, abandonne au double œil de Junon, visible sur l'une des toiles, le pouvoir de suggérer la dimension... -

CÉZANNE ET LES MAÎTRES. RÊVE D'ITALIE (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 164 mots

- 1 média

Mais c’est surtout Nicolas Poussin, le Français formé à Paris puis installé à Rome jusqu’à sa mort en 1665 (le séjour à Paris de 1640 à 1642 ne fut qu’une parenthèse), qui va, à travers son interprétation idéale d’une nature étudiée sur le motif, rendre visible à Cézanne ce qu’il y a d’art dans... -

COURS DE PEINTURE PAR PRINCIPES, Roger de Piles - Fiche de lecture

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 235 mots

...et l'esprit lucide sont au service de la « promotion » des aspects sensibles de la peinture, dont Rubens lui paraît l'incarnation la plus éclatante, contre les tenants d'une peinture plus intellectuelle, dominée par le culte de l'antique et l'admiration de Poussin. Après quinze années de carrière diplomatique... - Afficher les 11 références

Voir aussi