POUSSIN NICOLAS (1594-1665)

La première période romaine

En 1624, après deux essais infructueux, Nicolas Poussin parvenait à gagner Rome à la suite d'un bref séjour à Venise. Marino, son protecteur, quitta Rome rapidement, mais il avait introduit le peintre auprès de collectionneurs romains qui allaient devenir ses meilleurs clients. Le plus puissant d'entre eux était le cardinal Francesco Barberini, neveu du pape récemment élu Urbain VIII, mais le plus important pour lui allait être Cassiano Dal Pozzo, un amateur passionné autour duquel gravitait un cercle d'érudits et d'artistes férus d'antiquité, qui incita en particulier le peintre à approfondir son intérêt pour la culture antique. C'est en partie sous son influence qu'il devait s'orienter de manière déterminante vers la peinture de thèmes classiques, extraits de l'histoire antique et de la mythologie. Au même moment, il étudiait attentivement les Bacchanales de Titien, alors conservées à la villa Aldobrandini, et, soucieux de s'imposer sur la scène artistique romaine, il parvenait à obtenir les commandes de grandes compositions historiques. Peignant en 1627 La Mort de Germanicus (Minneapolis Institute of Arts) pour le cardinal Barberini, son premier chef-d'œuvre sur le mode héroïque, il exécuta en 1628-1629 Le Martyre de saint Érasme (pinacothèque Vaticane) pour un autel de la basilique Saint-Pierre, et qui semble avoir été accueilli froidement par ses contemporains.

En 1630, à la suite d'une grave maladie, Poussin épousait Anne-Marie Dughet, la fille d'un cuisinier français installé à Rome qui l'avait soigné et dont le frère Gaspard devait devenir son élève. C'est à cette époque qu'il semble avoir renoncé à briguer les commandes publiques pour des églises ou des palais romains, et qu'il choisit de s'en tenir à des toiles de dimensions moyennes destinées à un groupe de collectionneurs souvent peu fortunés mais attentifs. Il devait désormais travailler à son rythme pour cette clientèle étroite, vivant dans une indépendance jalousement préservée dont peu de peintres purent bénéficier à son époque, et prenant le temps de méditer longuement chacune de ses compositions. Peintre d'histoire par excellence, il devait donner à ce genre, réputé le plus complet, sa signification la plus haute et la plus exigeante, en devenant un exemple marquant pour des générations de peintres.

Au cours des années 1627-1633 environ, peignant parfois des sujets religieux traditionnels (Le Massacre des Innocents, musée Condé, Chantilly), Poussin trouve son inspiration la plus personnelle et la plus originale dans des sujets poétiques, des allégories (L'Inspiration du poète, vers 1630, musée du Louvre) ou des sujets tragiques (Tancrède et Herminie, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg). Choisissant souvent des sujets riches d'allusions érudites dans les Métamorphoses d'Ovide, il en tire une recréation poétique plutôt qu'archéologique de l'Antiquité, dans des évocations heureuses mais parfois teintées de mélancolie du Parnasse (Mars et Vénus, Museum of Fine Arts, Boston). Le style de ces tableaux est caractérisé par des lignes souples et un coloris chaud et doré reflétant son admiration pour les grands maîtres vénitiens du xvie siècle, tandis qu'une maîtrise de plus en plus forte de ses constructions s'y affirme progressivement (L'Empire de Flore, Gemäldegalerie, Dresde).

Vers 1634-1635, la renommée de Poussin s'étendait au-delà de Rome et gagnait Paris, peut-être grâce aux peintures envoyées en présent par le cardinal Barberini au cardinal de Richelieu. Celui-ci commanda plusieurs grandes compositions mythologiques destinées à son château du Poitou (Le Triomphe de Neptune, Philadelphia Museum of Art ; Le Triomphe de Pan, National Gallery, Londres ; Le Triomphe de Bacchus, Nelson[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Stéphane LOIRE : conservateur au département des Peintures du musée du Louvre

Classification

Pour citer cet article

Stéphane LOIRE. POUSSIN NICOLAS (1594-1665) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AMOUR

- Écrit par Georges BRUNEL, Baldine SAINT GIRONS

- 10 182 mots

- 5 médias

La Fête de Vénus fut très vite l'un des plus célèbres tableaux de Titien, admiré, copié et imité par des générations d'artistes.Poussin, qui pouvait le voir dans la collection Aldobrandini, à Rome, lui a rendu plusieurs fois hommage, en particulier dans deux Bacchanales d'enfants peintes... -

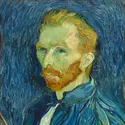

AUTOPORTRAIT, peinture

- Écrit par Robert FOHR

- 3 573 mots

- 6 médias

..., vers 1690, musée du Louvre) ou les plus hermétiques : dans sa célèbre effigie peinte pour Paul Fréart de Chantelou en 1650 (musée du Louvre), Poussin, noblement campé devant un empilement de tableaux, abandonne au double œil de Junon, visible sur l'une des toiles, le pouvoir de suggérer la dimension... -

CÉZANNE ET LES MAÎTRES. RÊVE D'ITALIE (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 164 mots

- 1 média

Mais c’est surtout Nicolas Poussin, le Français formé à Paris puis installé à Rome jusqu’à sa mort en 1665 (le séjour à Paris de 1640 à 1642 ne fut qu’une parenthèse), qui va, à travers son interprétation idéale d’une nature étudiée sur le motif, rendre visible à Cézanne ce qu’il y a d’art dans... -

COURS DE PEINTURE PAR PRINCIPES, Roger de Piles - Fiche de lecture

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 235 mots

...et l'esprit lucide sont au service de la « promotion » des aspects sensibles de la peinture, dont Rubens lui paraît l'incarnation la plus éclatante, contre les tenants d'une peinture plus intellectuelle, dominée par le culte de l'antique et l'admiration de Poussin. Après quinze années de carrière diplomatique... - Afficher les 11 références

Voir aussi