ACOUSMATIQUE MUSIQUE

Perception et signification

« C'est avec Goethe et les Naturphilosophen qu'est apparue cette tendance à désigner du terme „archétype“ l'image originelle de structures complexes concrètes réalisées dans le monde organique (la patte, l'aile, la feuille, etc.) », écrit René Thom ; et il poursuit : « Je suis tenté d'identifier la structure ternaire de l'embryologie (endoderme, mésoderme, ectoderme), rencontrée plus particulièrement chez les vertébrés, avec la structure ternaire – sujet, verbe, objet – de la phrase transitive, type „le chat mange la souris“. L'association objet-proie/ectoderme est justifiée par le fait que l'ectoderme fabrique le tissu nerveux, [...] organe qui pour ainsi dire simule l'état du monde extérieur et contient, en tant que modèles, les formes des proies. »

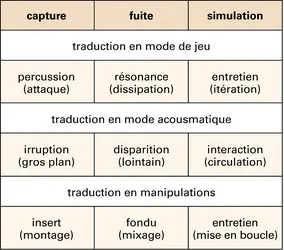

Il nous a semblé intéressant de montrer, à titre d'exemple que l'archétype de la prédation et de la capture évoqué ici par René Thom permettait de classer par analogie les projections auditives en types de « prégnance » dynamique, selon les trois schèmes formels : capture, fuite et simulation (tabl. 1).

Toute vigilance – et l'écoute musicale en est une, singulièrement l'écoute en situation acousmatique – s'établirait ainsi à partir de références archétypes, constituant le dictionnaire des « mots » de notre appareil psychique, ou plus exactement de leurs « racines ».

À ce stade, déjà, il est possible de remarquer que bien des musiques ne cherchent en fait qu'à mettre en œuvre, à travers des figures variées, ces modes simples, afin de vérifier comment fonctionne l'étalonnage perception/signification.

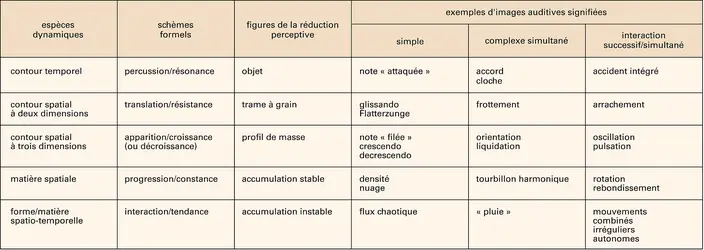

C'est cet étalonnage qui constituera notre troisième approche (tabl. 2), où nous nous sommes arbitrairement efforcés de représenter par des couples de désinence ion/ance l'articulation extérieur/intérieur, l'interface action/effet.

On remarquera les deux hypothèses avancées dans cette présentation : celle d'une progression (verticale) des espèces dynamiques par accroissement des dimensions pertinentes dans l'espace-temps habituel, ou dans l'espace-temps déduit de ce dernier par l'extension électroacoustique, celle d'une mise en regard (horizontale) des formes perceptives et des images-cibles évoquées.

Les exemples d'images sont donnés à titre indicatif et dans les limites, vite atteintes, du vocabulaire utilisable.

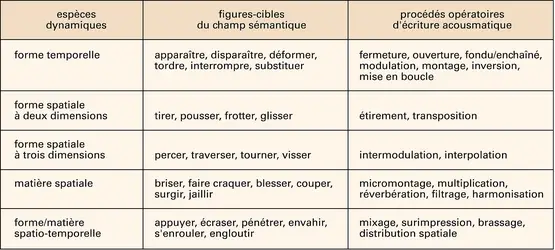

Une quatrième approche pourrait compléter la précédente en insistant volontairement sur les figures du champ sémantique qui nous semblent « induites » dans la genèse et la prolifération des formes sonores produites et perçues en situation acousmatique. Les « relations imaginées » y seront figurées par des verbes (tabl. 3), constituant des pôles d'attraction, des formes sous-jacentes. N'oublions jamais que l'ouverture (dépensière) de l'écoute musicale est maintenue par une économie, cadrée par des systèmes de valeurs préexistantes, fonctionnant par transfert, analogie, « barre de mesure » assurant la cohérence et constituant des grilles de savoir.

La plus forte est la grille du langage, qui se réintroduit dans la fonction musicale sous diverses formes subreptices et d'autant plus prégnantes : solfège, indication des nuances, encadrement qualitatif guidant l'interprétation, écartant les fautes, améliorant la performance, assistant la compréhension, articulant l'espace des idées et le monde des réalisations selon des critères de valeurs « dicibles ». Quant à la grille la plus enfouie, elle se fonde sur l'expérience acoustique de stabilité/instabilité au contact des objets du monde spatio-temporel, et à la suite des actions (verbes, ici encore) que nous pouvons exercer sur eux, avec leurs conséquences sonores « indicibles ».

L'expérience[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François BAYLE : directeur du Groupe de recherches musicales de l'Institut national de l'audiovisuel, responsable de l'Acousmathèque

Classification

Pour citer cet article

François BAYLE. ACOUSMATIQUE MUSIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BAYLE FRANÇOIS (1932- )

- Écrit par Brigitte MASSIN

- 498 mots

L'originalité de la démarche du compositeur François Bayle tient en ceci que toute son activité musicale se déploie autour de la musique électroacoustique ou, plus exactement, suivant une expression qui lui est personnelle, est vouée à l'exploration du monde « acousmatique ». Vaste domaine au sein...

-

BRUIT, musique

- Écrit par Alain FÉRON

- 1 512 mots

Les compositeurs ont toujours manifesté un intérêt pour les sonorités étranges, pour des timbres agressifs, pour des combinaisons sonores originales considérées comme expression musicale à part entière, et l'utilisation du bruit – ou, plus généralement, des bruits – dans les œuvres musicales est une...

-

DHOMONT FRANCIS (1926-2023)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 1 519 mots

...Jünglinge (Chant des adolescents) de Karlheinz Stockhausen, que ces deux genres vont fusionner : on parlera désormais de musique électroacoustique. Quelle est la différence entre musique électroacoustique et musique acousmatique ou électroacousmatique ? François Bayle affirme qu'une musique électroacoustique... -

SCHAEFFER (P.) ET HENRY (P.) - (repères chronologiques)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 384 mots

14 août 1910 Pierre Schaeffer naît à Nancy.

9 décembre 1927 Pierre Henry naît à Paris.

1942 Pierre Schaeffer fonde le Studio d'essai au sein de la Radiodiffusion française.

1948 Naissance de la musique concrète au sein du Studio d'essai, confié à Pierre Schaeffer par la Radio télévision...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- GROUPE DE RECHERCHES MUSICALES (GRM)

- RÉPÉTITION, musique

- ESPACE, musique

- HAUT-PARLEUR

- SIGNIFICATION

- TÉLÉVISION & RADIODIFFUSION

- IRCAM (Institut de recherche et de coordination acoustique-musique)

- MUSIQUE OCCIDENTALE, XXe et début du XXIe s.

- BANDE MAGNÉTIQUE & MUSIQUE CONTEMPORAINE

- PSYCHO-ACOUSTIQUE

- ACOUSTIQUE