MONACHISME

Le monachisme en islam

Lā rahbāniyya fī l-islām, « pas de monachisme en islam » : ce hadīth (parole attribuée au Prophète), à l'authenticité d'ailleurs discutée, conduisit des islamisants occidentaux à affirmer l'absence de toute vie « monastique » dans le monde musulman. De fait, tout croyant doit être un « remis à Dieu » (muslim) dans sa vie personnelle, familiale et sociale ; la distinction entre préceptes et conseils (évangéliques), qui fonde l'état religieux dans les Églises chrétiennes, ne saurait ici s'appliquer. L'islam officiel n'organisa jamais une institution monastique comme telle.

Cependant, la rahbāniyya, entendue comme continence et solitude, ne fut point rare. Un texte du Coran(lvii, 27) la loue chez les disciples de « Jésus, fils de Marie ». Ajoutons que la chasteté temporaire est requise des pèlerins de la Mekke et que la retraite en solitude (i‘tikāf) est recommandée par les ouvrages de jurisprudence. Des dévots s'adonnèrent à l'une et à l'autre. « La vie monastique arabe, écrit Louis Massignon, est fondée sur un vœu de chasteté et un vœu de clôture. » Il convient d'examiner quels témoignages on en trouve au cours de l'histoire.

Aux premiers siècles de l'islam

Dès les tout premiers siècles de l'hégire, des ascètes, vivant parfois en solitude, et parfois « au milieu du monde », se consacrèrent aux « exercices spirituels ». Le début du ṣūfisme (sommairement : mystique musulmane) fut marqué par la recherche d'un « genre de vie » qui se réclamait volontiers du Jésus coranique, dans une volonté de totale remise à Dieu (islām), de culte « pur » offert à Dieu (ikhlāṣ), de vie en présence de Dieu (iḥsān). Il ne s'agit donc point d'une institution monastique au sens strict, mais d'un désir de perfection intérieure. C'est le sens premier de ṭarīqa ou « voie (spirituelle) ». À l'ordinaire, ces « assoiffés de Dieu » se distinguaient par leur habit de laine (ṣūf) ; certains se plurent à adopter la muraqqa‘a, l'habit « rapiécé » des errants, fait de morceaux disparates. Assez vite se constituèrent des compagnies de ṣūfī, soit vivant ensemble, soit se réunissant fréquemment, en particulier pour la récitation des wird et des dhikr, prières invocatoires et « litanies » inlassablement répétées. Il y eut aussi des isolés (des moines au sens premier du mot), ermites ou vagabonds. L'histoire du ṣūfisme en fournirait maint exemple. Citons, au iie siècle de l'hégire, le cas bien connu de Rābi‘a, la joueuse de flûte convertie, intégrée dans les groupes de ṣūfī de Baṣra, où elle fut plus tard entourée de disciples. Selon une tradition, elle aurait vécu en ermite les dernières années de son existence.

À vrai dire, ces différents « genres de vie » ne furent pas toujours sans prêter à des outrances. Des annales d'époque sont sévères pour la moralité de divers cercles ṣūfī de Baghdād. On peut y voir l'une des raisons de l'opposition, au iiie siècle de l'hégire, de l'islam officiel à l'égard de la mystique. Au siècle suivant se multiplient des ouvrages didactiques consacrés à la doctrine et aux expériences des ṣūfīs les plus notables du passé, dont ils s'attachaient à montrer la parfaite orthodoxie.

Les confréries (ṭuruq)

À partir des xiie et xiiie siècles, aux cercles ou compagnies spontanés des débuts succédèrent des confréries constituées, les ṭuruq (singulier ṭarīqa). Le terme, on l'a vu, signifie d'abord route, voie. Il en vint à désigner une organisation de vie commune (mu‘āshara) « fondée sur des séries de règles spéciales s'ajoutant aux observances ordinaires de l'islam » (L. Massignon). Les ṭuruq peuvent évoquer, analogiquement, une institution[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BAREAU : professeur au Collège de France, chaire d'étude du bouddhisme

- Guy BUGAULT : professeur émérite de philosophie indienne à l'université de Paris-Sorbonne

- Jacques DUBOIS : moine bénédictin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Henry DUMÉRY : professeur de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre

- Louis GARDET

: ancien professeur au collège philosophique et théologique de Toulouse, co-directeur de la collection Études musulmanes, collaborateur de l'

Encyclopédie l'Islam - Jean GOUILLARD : docteur ès lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)

Classification

Pour citer cet article

André BAREAU, Guy BUGAULT, Jacques DUBOIS, Henry DUMÉRY, Louis GARDET et Jean GOUILLARD. MONACHISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

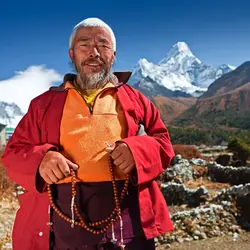

Médias

Autres références

-

ABBAYE

- Écrit par Pierre-Roger GAUSSIN

- 4 563 mots

- 3 médias

L'abbaye est un monastère gouverné par un abbé (lat. abbas, du syriaque abba = père), peuplé de moines ou de chanoines réguliers. (Les abbayes de moniales sont gouvernées par une abbesse.) Parmi les premiers, les trois familles essentielles sont actuellement celles des bénédictins...

-

ABBÉ

- Écrit par Patrice SICARD

- 1 197 mots

Le mot abbé vient vraisemblablement du syriaque abba, signifiant père, où il traduisait le respect porté à un dignitaire de la société civile ou religieuse. Du syriaque le mot passa, vers le IIIe siècle, dans la langue du monachisme ancien de l'Orient chrétien.

On est alors...

-

ABBON DE FLEURY saint (945-1004)

- Écrit par Jean-Pierre BORDIER

- 323 mots

Né dans l'Orléanais, Abbon, encore enfant, est offert par ses parents au monastère bénédictin de Fleury (aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire) où il vient enseigner après avoir étudié à Paris et à Reims. Appelé à diriger l'école abbatiale de Ramsay (Yorkshire), il revient à Fleury pour en être bientôt...

-

AELRED DE RIEVAUX (1099 env.-1166)

- Écrit par André DUVAL

- 249 mots

- Afficher les 81 références

Voir aussi

- BENOÎT DE NURSIE saint (480 env.-env. 547)

- ORDRES MENDIANTS

- SVADHARMA

- SAṂSĀRA ou TRANSMIGRATION ou CYCLE DES RENAISSANCES

- DÉSERT, histoire religieuse

- VINAYA

- ÉRÉMITISME

- ERMITE

- KHĀNQĀ

- VAIRĀGYA

- ṬARĪQA

- ZĀWIYA

- CÉNOBITISME

- ANACHORÉTISME

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- UPĀSAKA ou FIDÈLES LAÏQUES, bouddhisme

- DVIJA

- ÉVANGÉLISATION

- RENONCEMENT AU MONDE, hindouisme

- SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE

- MYSTIQUE MUSULMANE