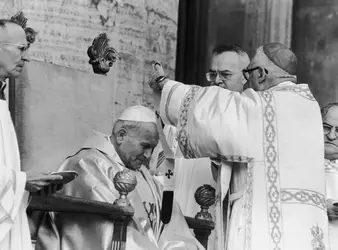

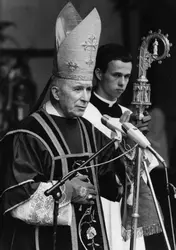

JEAN-PAUL II, KAROL WOJTYLA (1920-2005) pape (1978-2005)

Diplomatie et doctrine de paix

Lors de son premier voyage en Pologne, en 1979, Jean-Paul II attire de telles foules qu'il inflige au régime communiste un véritable camouflet. Solidarność, le syndicat libre né des accords de Gdansk signés entre les grévistes et le gouvernement en août 1980, brandit comme s'il s'agissait de forces alliées les représentations de la Vierge de Czȩstochowa et du pape. Pour la première fois, dans ce xxe siècle de guerres et de génocides, des changements d'une grande portée politique se déroulent selon une ligne non violente où confluent trois grandes forces historiques : le mouvement syndical, celui des droits civiques et de la religion. Cette ligne faillit bien se briser le 13 mai 1981, avec l'attentat commis contre le pape par le terroriste turc Ali Agça, dont les commanditaires restent inconnus. L'effondrement du mur de Berlin et l'émergence d'une Europe réunifiée s'inscrivent dans un processus historique de rapports de force stratégiques, technologiques et économiques ; ils sont aussi en partie le résultat d'anticipations et d'impulsions de la papauté au XXe siècle. Le rôle du pontife romain dans ces changements politiques est ouvertement reconnu par le dernier représentant de l'U.R.S.S., Mikhaïl Gorbatchev, au cours de sa visite au Vatican, le 1er décembre 1989, en clôture de l'un des plus âpres conflits qu'ait connu l'Église au xxe siècle.

La politique pontificale à l'égard de la Russie n'est pas pour autant exempte d'erreurs. En appliquant la politique de la parenthèse, sans tenir compte des spoliations subies par l'Église orthodoxe sous le communisme, le Saint-Siège s'empresse d'ouvrir des avant-postes diplomatiques aussi bien en Russie que dans les républiques de la nouvelle Fédération russe. Il installe des diocèses catholiques en Russie et dans d'autres nations traditionnellement orthodoxes, sans en avertir les autorités de « l'Église sœur », voire en profitant de sa faiblesse après la longue glaciation soviétique. En même temps, des mouvements catholiques intégristes, dotés d'importants moyens financiers et logistiques, s'implantent en terre orthodoxe pour y développer un prosélytisme agressif. La crainte éprouvée par l'Église russe de voir Rome revenir au modèle annexionniste, centré sur les Églises uniates, entraîne une crise grave. Le Saint-Siège porte aussi une part de responsabilité dans la dissolution de la Fédération yougoslave, qu'il précipite, tout comme l'Allemagne, en reconnaissant dès 1991, avec une rapidité inhabituelle, la Slovénie et la Croatie. Lors des guerres de Bosnie, en 1992, et du Kosovo, en 1999, le Vatican s'appuie sur la formule ambiguë de l'« ingérence humanitaire » pour déclarer les interventions de l'O.N.U. et de l'O.T.A.N. moralement permises. Ces prises de position renforcent les préjugés anticatholiques des Serbes.

Pendant tout son pontificat, Jean-Paul II s'emploie à faire de l'Église une force au service de la paix et de la justice. Le point culminant et symbolique de ce programme est le sommet des représentants des grandes religions du monde, réuni à Assise autour du pape, le 27 octobre 1986, pour une Journée mondiale de prière pour la paix. Sur le plan diplomatique, le Saint-Siège se fait avec succès médiateur entre le Chili et l'Argentine dans la guerre pour le canal de Beagle et cherche à éviter l'affrontement entre la Grande-Bretagne et l'Argentine au sujet des îles Falkland. On voit des missions pontificales agir dans les principaux foyers de tensions, au Liban, en Iran, en Irlande du Nord, dans l'ex-Yougoslavie. Au Chili comme aux Philippines, l'Église catholique émerge comme un facteur positif dans la transition démocratique.

À l'égard de Washington,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude PETIT : journaliste-écrivain, président du Centre national de la presse catholique

- Giancarlo ZIZOLA : professeur d'éthique de l'information à l'université de Padoue, correspondant de presse accrédité auprès du Saint-Siège depuis 1961

Classification

Pour citer cet article

Jean-Claude PETIT et Giancarlo ZIZOLA. JEAN-PAUL II, KAROL WOJTYLA (1920-2005) pape (1978-2005) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ÉLECTION DE JEAN-PAUL II

- Écrit par Jean-Urbain COMBY

- 236 mots

- 1 média

On a insisté sur le rôle du cardinal Koenig, archevêque de Vienne, dans la proposition de la candidature du Polonais Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie, Vienne étant alors un trait d'union entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest (séparées par le rideau de fer). Après le court pontificat de...

-

AMÉRIQUE LATINE - Rapports entre Églises et États

- Écrit par Jean Jacques KOURLIANDSKY

- 6 741 mots

- 2 médias

...et le renforcement de l'embargo des États-Unis permirent de recréer un climat favorable à l'ouverture d'un dialogue entre Fidel Castro et l'épiscopat. Le pape, recevant une délégation d'évêques cubains en octobre 1993, leur dit son hostilité à l'embargo. Il réaffirma cette position aux ... -

ANTISÉMITISME

- Écrit par Esther BENBASSA

- 12 229 mots

- 9 médias

...judaïsme fait paraître Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Enfin, Jean-Paul II publie, en décembre 1992, le nouveau Catéchisme universel de l'Église catholique qui adopte un ton nuancé et bienveillant... -

ARRUPE PEDRO (1907-1991)

- Écrit par Alain WOODROW

- 1 073 mots

Le vingt-septième successeur d'Ignace de Loyola n'était pas seulement originaire du Pays basque comme le fondateur de la Compagnie de Jésus. Pedro Arrupe ressemblait à ce dernier de façon étonnante — le même profil, la calvitie, la maigreur ascétique et le regard de braise —, mais il avait surtout...

-

BENOÎT XVI JOSEPH RATZINGER (1927-2022) pape (2005-2013)

- Écrit par Universalis, Raymond WINLING

- 2 491 mots

- 1 média

En 1977, Paul VI promeut Joseph Ratzinger archevêque de Munich-Freising et, la même année, il le crée cardinal. En 1981, Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'ancien Saint-Office. - Afficher les 24 références

Voir aussi