DÉMOCRATIE

- 1. Les critères de la démocratie

- 2. Une compétition ouverte et pacifiée

- 3. La représentation et la professionnalisation politiques

- 4. Représentation et délégation

- 5. Compétition et transactions politiques

- 6. Évolution de la démocratie représentative

- 7. Les protagonistes des jeux politiques

- 8. L'autonomie des représentants

- 9. La représentation des intérêts sociaux

- 10. Bibliographie

Évolution de la démocratie représentative

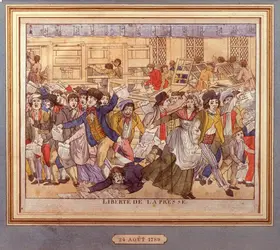

La démocratie est une construction historique. C'est au xixe siècle que se mettent en place les divers éléments de son organisation représentative. Après l'élargissement du droit de suffrage à tous les citoyens de sexe masculin, diverses forces politiques vont s'efforcer de persuader certaines fractions des milieux populaires d'exprimer leurs doléances par le suffrage plutôt que par l'insurrection. Les maîtres d'école vont travailler à susciter un attachement au droit de vote, désormais acquis si l'on en juge par le nombre (près de 90 p. 100 des citoyens) qui font l'effort de s'inscrire sur les listes électorales, et par la proportion variable selon les scrutins, peut-être déclinante, mais toujours importante, de ceux qui se rendent aux bureaux de vote. Au xixe siècle, les candidats sont des notables (propriétaires fonciers, capitaines d'industrie) qui puisent dans leur patrimoine pour s'attacher les électeurs en distribuant des biens souvent privatifs et non spécifiques. Les mobilisations électorales reposent principalement sur des obligations et loyautés non spécifiquement politiques. Comme l'a montré Alain Garrigou, le vote est une démarche collective et le contrôle social est d'autant plus fort que les conditions d'un scrutin secret ne sont pas réunies. De nouvelles catégories d'acteurs (radicaux, radicaux-socialistes, socialistes, boulangistes dans le cas français) vont travailler avec succès à transformer progressivement les règles du jeu politique. D'extraction sociale un peu plus basse que les notables, ils s'appuient davantage sur des partis politiques, dont ils contribuent à populariser les emblèmes, des bribes de doctrine et des éléments de programmes. Ils sont portés à privilégier une « offre » de biens plus spécifiques et plus symboliques. Ils dénoncent les pratiques traditionnelles de « corruption », comme les achats de vote ou les pressions sur les électeurs, et ils vont finalement réussir à imposer l'enveloppe et l'isoloir afin de mieux garantir le secret du vote. À leur suite, la corruption a progressivement régressé et les principes d'anonymat, de sincérité et de choix « personnel » du vote ont été imposés. Ils ont contribué à l'autonomisation des pratiques politiques. Ils sont aussi à l'origine du travail de rationalisation qui conduit les représentants à prêter leurs manières de penser à l'ensemble de leurs électeurs et à pouvoir ainsi se prévaloir de leur appui. Avec eux, l'activité cesse progressivement d'être personnelle, locale et intermittente et tend à se professionnaliser et à s'exercer plus collectivement dans le cadre de partis politiques.

Les tendances qui s'amorcent dans les dernières décennies du xixe siècle se développent ensuite avec les progrès de l'implantation des partis. La plupart des élus (nationaux ou territoriaux) appartiennent désormais aux principaux partis. Les alliances entre ces partis et les mêmes enjeux politiques (centraux) tendent à s'imposer à toutes les élections. C'est ainsi que des élections officiellement « locales » deviennent des « tests nationaux ». Les divers affrontements tendent à s'organiser comme des péripéties d'une compétition unique, mettant aux prises quelques grands camps nationaux. Sans disparaître, les spécificités locales ou les particularités de chaque scrutin perdent de leur importance.

Aujourd'hui, cette tendance à l'unification des divers espaces de compétition et d'échange politiques favorise l'intensification des compétitions. Les partis cherchent à présenter des candidats à toutes les élections, ce qui incite les compétiteurs à augmenter leurs investissements (dépenses de communication, sondages, affiches, journaux, démarchage téléphonique,[...]

- 1. Les critères de la démocratie

- 2. Une compétition ouverte et pacifiée

- 3. La représentation et la professionnalisation politiques

- 4. Représentation et délégation

- 5. Compétition et transactions politiques

- 6. Évolution de la démocratie représentative

- 7. Les protagonistes des jeux politiques

- 8. L'autonomie des représentants

- 9. La représentation des intérêts sociaux

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel GAXIE : professeur à l'université de Paris-I, Centre de recherches politiques de la Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Daniel GAXIE. DÉMOCRATIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ABSTENTIONNISME

- Écrit par Daniel GAXIE

- 6 313 mots

- 3 médias

...citoyen de l'étranger. Voter, c'est donc aussi manifester son intérêt pour son pays. Les élections sont par ailleurs considérées comme la clé de voûte des institutions démocratiques. Par ce moyen, les citoyens peuvent exprimer et faire prévaloir des opinions et des attentes. Ils sont censés disposer d'un... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL, Dominique DARBON, Benoît DUPIN, Universalis, Philippe GERVAIS-LAMBONY, Philippe-Joseph SALAZAR, Jean SÉVRY, Ernst VAN HEERDEN

- 29 784 mots

- 28 médias

...la Convention pour une Afrique du Sud démocratique (CODESA), des négociations constitutionnelles qui vont radicalement transformer l'État sud-africain. La transition qui s'engage est ainsi fondée sur l'idée de « réconciliation nationale » portée par Nelson Mandela, premier président sud-africain démocratiquement... -

ALLEMAGNE - Les institutions

- Écrit par Stéphane SCHOTT

- 4 249 mots

Les institutions de la république fédérale d’Allemagne sont définies par la Loi fondamentale (L.F.), ou Grundgesetz, du 23 mai 1949. Pensé à l’origine comme une Constitution provisoire pour l’Allemagne de l’Ouest, le Grundgesetz s’applique à toute l’Allemagne depuis le 3 octobre 1990....

-

ALTERMONDIALISME

- Écrit par Christophe AGUITON, Universalis, Isabelle SOMMIER

- 6 805 mots

- 1 média

La démocratie est le troisième thème récurrent de toutes ces mobilisations. L'affaiblissement des pouvoirs des États s'est fait au profit d'institutions régionales, comme l'Union européenne, ou mondiales – qu'elles soient dotées ou non d'un statut formel, de l'... - Afficher les 113 références

Voir aussi

- VOTE DROIT DE

- REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

- ÉLECTORALE SOCIOLOGIE

- PARTICIPATION POLITIQUE DE

- SYSTÈME POLITIQUE

- POUVOIR POLITIQUE

- VOTE

- INFORMATION TRAITEMENT DE L', médias

- COMMUNICATION POLITIQUE

- GAUCHE & DROITE, histoire politique

- SOCIOLOGIE POLITIQUE

- DOMINATION, sociologie

- DIRIGEANTES CLASSES

- JOURNALISME

- RÔLES ET STATUTS SOCIAUX

- DROITS POLITIQUES

- CONSEILS DE QUARTIER