CANCER Immunothérapie

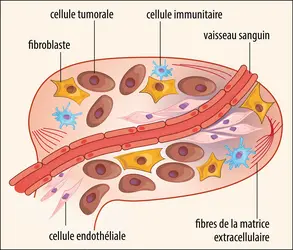

- 1. Une tumeur solide est une sorte d’organe

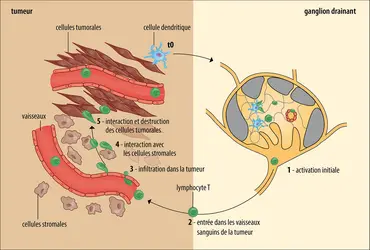

- 2. Le système immunitaire reconnaît les cellules tumorales

- 3. L’environnement tumoral est hostile aux lymphocytes T

- 4. L’immunothérapie des cancers : un concept ancien en pleine expansion

- 5. L’indispensable migration des lymphocytes T

- 6. Les lymphocytes T sont rarement capables d’atteindre les cellules cancéreuses

- 7. Conclusions et perspectives

- 8. Bibliographie

Conclusions et perspectives

Les immunothérapies et notamment celles basées sur les lymphocytes T suscitent beaucoup d’enthousiasme. Ces thérapies immunomodulatrices ont en effet montré leur potentiel thérapeutique dans des cancers agressifs comme le mélanome. Cependant, ces traitements ne profitent pas à tous les patients et ils sont, par ailleurs, peu efficaces dans les cancers ovariens et pancréatiques, caractérisés notamment par un environnement dérégulé limitant l’infiltration des lymphocytes T dans les régions tumorales. Dans ce contexte, les combinaisons de thérapies ciblant deux étapes différentes de l’immunité antitumorale – l’activation et la migration lymphocytaires T – semblent particulièrement prometteuses.

Plusieurs aspects méritent une réflexion. Le premier concerne la toxicité de ces produits. L’objectif est en effet de relâcher les « freins » des lymphocytes T tueurs pour qu’ils détruisent efficacement les cellules cancéreuses. Mais, bien sûr, ce n’est pas par hasard qu’ils sont maintenus serrés en condition normale : cela permet de conserver une certaine tolérance du soi, autrement dit d’éviter une autoagression de l’organisme. Le danger de ces traitements est donc de créer un embrasement du système, et de voir surgir des effets indésirables. C’est d’ailleurs ce qui a été rapporté dans des études menées avec les anticorps anti-CTLA-4, les anti-PD-1 semblant moins toxiques. Les traitements fondés sur les cellules CAR T, bien que très prometteurs, peuvent également provoquer des effets secondaires importants, notamment un relargage massif de cytokines inflammatoires – parfois appelé « tempête cytokinique » – pouvant être à l’origine de neurotoxicité, voire de décès. Cette réaction brutale au traitement impose un suivi du patient dans des établissements spécialisés et préparés à prendre en charge ces effets.

Le deuxième aspect concerne le prix très élevé de ces médicaments. À titre d’exemple, un traitement à l’anti-PD-1 nécessite quatre perfusions au prix de 20 000 euros l’unité. Pour les cellules CAR T, le coût d’un traitement avoisine les 400 000 euros en 2019. Par comparaison, le prix d’une chimiothérapie classique est inférieur à 2 000 euros. Même si des patients en rémission complète grâce à ces traitements pourront reprendre une activité professionnelle, l'augmentation du coût des traitements pose un problème de choix budgétaires et médicaux difficiles à assumer, problème sur lequel se penche le Comité national consultatif d'éthique.

Malgré ces réflexions, il n’en reste pas moins que cette discipline est en pleine révolution. La guérison des patients atteints de cancer métastatique, impensable il y a seulement quelques années, est désormais en ligne de mire des immunothérapies.

- 1. Une tumeur solide est une sorte d’organe

- 2. Le système immunitaire reconnaît les cellules tumorales

- 3. L’environnement tumoral est hostile aux lymphocytes T

- 4. L’immunothérapie des cancers : un concept ancien en pleine expansion

- 5. L’indispensable migration des lymphocytes T

- 6. Les lymphocytes T sont rarement capables d’atteindre les cellules cancéreuses

- 7. Conclusions et perspectives

- 8. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Emmanuel DONNADIEU : directeur de recherche au CNRS, chef d'équipe à l'Institut Cochin, Paris

Classification

Pour citer cet article

Emmanuel DONNADIEU. CANCER - Immunothérapie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CANCER ET ENVIRONNEMENT

- Écrit par Dominique BELPOMME

- 1 542 mots

- 2 médias

Jusqu'à récemment prévalait l'idée que la plupart des cancers sont causés par notre mode de vie. Depuis la Seconde Guerre mondiale, notre environnement s'est profondément modifié et, simultanément, de nouvelles maladies sont apparues, tandis que d'autres, tels les cancers, sont devenues beaucoup plus...

-

GÉNOMIQUE - Génomique et cancérologie

- Écrit par Daniel LOUVARD, François SIGAUX

- 4 785 mots

- 1 média

Le décryptage du génome humain, au début du xxie siècle, a facilité l'analyse du fonctionnement cellulaire sous l'influence des gènes. D'où l'entrée en scène d'une génomique fonctionnelle cancérologique qui s'attache notamment à comprendre, afin de les contrôler, les mécanismes de l'...

-

MÉTASTASES, médecine

- Écrit par Brigitte BOYER

- 7 561 mots

- 4 médias

Le terme « métastase » fut proposé en 1829 par Joseph Claude Récamier qui fut le premier, dans son traité Recherches du cancer, à montrer, par des observations anatomiques, que les métastases provenaient de l'émigration des cellules cancéreuses hors de la tumeur primaire et de leur greffe...

-

ADÉNOGRAMME

- Écrit par Laurent DEGOS

- 626 mots

L'adénogramme correspond à l'examen du frottis du suc ganglionnaire après ponction d'un ganglion. La ponction de ganglion est une technique simple et sans danger. Le ganglion est piqué avec une aiguille, et le suc ganglionnaire est éjecté sur une lame grâce à une seringue. Ce suc est ensuite...

-

ADN (acide désoxyribonucléique) ou DNA (deoxyribonucleic acid)

- Écrit par Michel DUGUET, Universalis, David MONCHAUD, Michel MORANGE

- 10 074 mots

- 10 médias

...télomérase. Il se trouve qu’on sait depuis 1994 que la télomérase est une enzyme clé de la cancérisation puisqu’elle est surexprimée dans près de 85 p. 100 des cancers tout en étant inactive dans les tissus sains. Ainsi, la télomérase est un marqueur de cancers dont l’activité peut être modulée par la structure... -

AGNOTOLOGIE

- Écrit par Mathias GIREL

- 4 992 mots

- 2 médias

...fin du xxe siècle. Proctor, qui avait auparavant travaillé sur la médecine raciale dans l’Allemagne nazie, introduit l’expression en 1995 dans Cancer Wars, ouvrage dont le sous-titre – « Comment les politiques publiques façonnent ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur le cancer... -

AMIANTE ou ASBESTE

- Écrit par Universalis, Laurence FOLLÉA, Henri PÉZERAT

- 3 488 mots

L'exposition à l'amiante entraîne, par ordre de fréquence décroissante, des cancers broncho-pulmonaires, des mésothéliomes et d'autres tumeurs primitives de la plèvre et, avec une moins grande certitude, des cancers gastro-intestinaux, en particulier des cancers de l'estomac. - Afficher les 90 références

Voir aussi

- INTERFÉRON

- TOXICITÉ

- GANGLIONS LYMPHATIQUES

- FIBROBLASTE

- SARCOME

- IMMUNOTHÉRAPIE

- MIGRATIONS CELLULAIRES

- STROMA

- CHIMIOKINES ou CHÉMOKINES

- ÉPITHÉLIUM

- INTERLEUKINE 10 (IL-10)

- CULTURES CELLULAIRES

- IMMUNITAIRE SYSTÈME

- ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

- BCG (bacille bilié de Calmette et de Guérin)

- GÉNOME

- THÉRAPIE GÉNIQUE

- TUMEUR MALIGNE

- IMMUNOSUPPRESSEURS

- ANTICORPS

- CHIMIOTHÉRAPIE ANTICANCÉREUSE

- TOLÉRANCE IMMUNITAIRE

- ESSAI CLINIQUE

- MÉLANOME

- RÉCEPTEUR DES LYMPHOCYTES T

- ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE

- CYTOKINES

- PROTÉINES

- TGF (tumor growth factor)

- LYMPHOCYTES T

- RÉCEPTEUR, biochimie

- EFFETS SECONDAIRES, pharmacologie

- ALLISON JAMES P. (1948- )

- HONJO TASUKU (1942- )