CALENDRIERS

Le mot calendrier vient du latin calendarium, le « registre des dettes », dont les intérêts étaient, dans l'usage romain, à payer le premier jour du mois (calendae) : ce jour-là, un pontife réunissait le peuple pour lui annoncer les dates des jours fériés. D'une manière générale, il s'agit d'un système qui a été élaboré par les hommes pour recenser les jours, et ainsi mesurer les grands intervalles de temps. La première mesure de ces grands intervalles est liée à la nécessité de prévoir le retour des saisons là où elles sont marquées, en particulier celui de la saison froide, afin d'assurer des réserves alimentaires suffisantes : le chasseur et le pasteur – et l'agriculteur plus encore – ont besoin d'un calendrier de saisons et le rythme du Soleil s'impose à l'homme. Les Anciens ont mesuré et défini un modèle d'année solaire qui entrera en compétition avec une autre unité naturelle, la lunaison.

Si l'on tente une typologie de quelques calendriers historiques : le calendrier musulman est lunaire ; les calendriers grec, chinois, hébreux, celte et ecclésiastique sont luni-solaires ; les calendriers julien, grégorien et républicain sont solaires ; les calendriers égyptien et maya sont chronologiques. On entend par lunaire un système fondé sur des mois lunaires, sans aucun rapport avec les saisons. Dans les calendriers luni-solaires, les mois sont lunaires mais l'année est régulièrement rallongée afin de rattraper le cours des saisons (le calendrier ecclésiastique résulte de la superposition d'un calendrier civil solaire et d'un calendrier religieux lunaire). Dans les calendriers à base solaire, l'année est proche de 365,25 jours et la division en mois n'est plus qu'un lointain souvenir des lunaisons. Enfin, les calendriers dits chronologiques ont des rythmes de base sans rapport direct avec l'observation du ciel ; le calendrier maya est ainsi fondé sur des cycles de 365 et de 260 jours, le calendrier égyptien sur un rythme de 365 jours.

Calendriers lunaires et calendriers solaires

La mesure du temps étant essentiellement astronomique, ce sont la Lune et le Soleil qui sont à la base de la constitution des calendriers. L'intervalle de temps qui sépare le passage de la Lune dans la même zone du ciel étoilé – ce que l'on appelle période sidérale – vaut 27,3217 jours = 27 jours 7 heures 43 minutes 11,42 secondes. La période qui est associée aux phases (nouvelle lune et pleine lune et quadratures : premier et dernier quartier) qu'on appelle la lunaison, est la période synodique de la Lune, qui vaut 29 j 12 h 44 min 2 s. On doit attacher une attention particulière à la nouvelle lune, qui repère traditionnellement le début du mois. Il faut en effet attendre de 1 à 2 jours pour que le mince croissant devienne visible le soir juste après le coucher du soleil. La difficile visibilité de ce croissant est à l'origine de la reconstitution hasardeuse que l'on peut faire des calendriers mésopotamien, indien, hébreux... Ce phénomène, qui constitue réellement l'origine physique du mois lunaire, est appelé néoménie d'après le mot grec qui signifie « nouvelle lune ». La fête des néoménies se pratiquait chez les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains...

Le calendrier lunaire

La subdivision de nos calendriers en mois dérive de la lunaison bien qu'actuellement les mois du calendrier grégorien n'ont plus de rapport avec la lunaison. L'étymologie atteste le parallélisme entre les mots « mois » et « lune » dans différentes langues. En grec, neomenia signifie nouvelle lune et le premier jour du mois. En allemand et en anglais, on trouve respectivement « der Mond » = la Lune et « der Monat » = le mois, « the moon » = la Lune et « the month » = le mois. Les sociétés primitives[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul PARISOT : professeur à l'université de bordeaux1

Classification

Pour citer cet article

Jean-Paul PARISOT. CALENDRIERS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean KOVALEVSKY

- 9 225 mots

- 9 médias

La révolution de la Terre autour du Soleil et celle de la Lune autour de notre planète sont à l'origine du calendrier, dont la mise au point fut et ne peut constituer qu'un compromis, même si l'on ne tient pas compte des irrégularités des mouvements de la Terre et de la Lune. -

AGUADA FÉNIX, site archéologique

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 2 830 mots

- 3 médias

...Fénix est, on l’a dit, bordée par vingt petits édifices disposés en deux alignements parallèles. Le chiffre vingt est d’une grande valeur rituelle et calendérique en Mésoamérique. Il renvoie en particulier aux mois du calendrier rituel. L’observation du lever du soleil, les 11 février et 29 octobre (soit... -

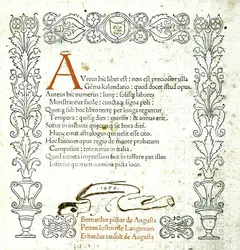

ALMANACH

- Écrit par Jean FAVIER

- 190 mots

Calendrier annonçant les fêtes mobiles, les lunaisons et la date des changements de saison. Des almanachs manuscrits ont été diffusés dès l'Antiquité, mais c'est l'invention de l'imprimerie qui a permis leur multiplication. Objets de colportage par excellence, les almanachs ont très vite été complétés...

-

ALMANACH, estampe

- Écrit par Maxime PRÉAUD

- 805 mots

Le mot almanach, d'origine incertaine, apparaît dans l'arabe occidental au xiiie siècle ; il désigne d'abord une éphéméride où figurent les positions du soleil et de la lune. Avec l'invention de l'imprimerie et de l'estampe, ce type de calendrier va se développer...

- Afficher les 40 références

Voir aussi

- CONVENTION NATIONALE, Révolution française

- ZODIAQUE

- POINT VERNAL

- ÉQUINOXE

- TAMOULS

- ROMAINE RELIGION

- ANNÉE

- RÉPUBLICAIN CALENDRIER

- SOLAIRE CALENDRIER

- MOIS

- LUNAISON

- JULIEN CALENDRIER

- LUNAIRE CALENDRIER

- JOUR

- CLEPSYDRE

- ÉGYPTIENNE RELIGION

- CYCLE SOLAIRE

- CALENDES

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- INDE, histoire : des origines au XIIe s.

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- PRÉCESSION DES ÉQUINOXES

- MUSULMANS FÊTES & RITES

- SEMAINE

- SIRIUS

- BISSEXTILE ANNÉE

- HÉBRAÏQUE CALENDRIER

- ANNÉE TROPIQUE

- MÉTON CYCLE DE

- HEURE

- ROME, des origines à la République

- RITUELS DE LA CHINE

- YUGA, cosmologie hindoue

- URSS, histoire