SATURNE, planète

Structure, composition et dynamique de l’atmosphère

L’atmosphère de Saturne, accessible à l’observation à distance, présente des similitudes avec celle des autres planètes géantes du système solaire (Jupiter, Uranus et Neptune) mais aussi des différences notables en termes de structure thermique, composition et dynamique.

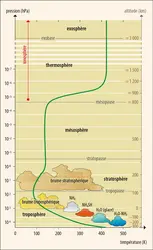

Structure thermique

Dans la troposphère – zone la plus profonde de l’atmosphère –, la température croît avec la pression et décroît donc avec l’altitude. En s’éloignant du centre de Saturne, on atteint vers les niveaux de pression de 50 à 100 hectopascals (hPa, 1 hPa = 102 Pa) – à une altitude z ≈ 100 kilomètres – un minimum de température d’environ 85 K (–188 0C) qui définit la tropopause. C’est la base de la stratosphère, région dans laquelle la température croît avec l’altitude jusqu’à des niveaux de pression de l’ordre de l’hectopascal, vers 300 kilomètres, pour atteindre 140 K (–133 0C) aux latitudes moyennes. Plus haut, dans la mésosphère qui s’étend jusque vers 10–4 à 10–5 hPa (z proche de 800 km), la température varie peu, entre 140 et 160 K (–133 à –113 0C). À ce niveau, appelé mésopause, commence la thermosphère, caractérisée par une augmentation très rapide de la température avec l’altitude jusqu’à atteindre environ 400 K (130 0C) à une pression de 0,3 × 10–7 à 10-6 hPa (vers 1 200 à 1 500 km et à moyenne latitude). La température ne varie alors plus guère jusqu’à l’exobase, vers 3 000 kilomètres d’altitude (10–9 hPa), qui constitue la limite supérieure de la thermosphère. C’est là que commence l’exosphère, la région la plus haute de l’atmosphère, si peu dense que les molécules d’hydrogène peuvent parcourir librement des centaines de kilomètres avant de subir une collision avec une autre molécule, de telle sorte qu’on ne peut plus vraiment y définir une pression et une température.

Le profil vertical de la température dans la troposphère et la stratosphère résulte principalement d’un équilibre entre, d’une part, l’apport de chaleur due à l’absorption du rayonnement solaire et à la source d’énergie interne et, d’autre part, le refroidissement lié à l’émission thermique des gaz. À des pressions supérieures à 600 hPa (z < 20 km), le transport d’énergie se fait principalement par convection (déplacement de matière), les masses d’air montantes se refroidissant par détente adiabatique (sans échange de chaleur avec l’environnement). La température décroît ainsi régulièrement avec l’altitude de 0,8 0C par kilomètre environ. Au-dessus de 20 kilomètres, l’atmosphère est plus transparente, le transport d’énergie par émission de rayonnement l’emporte sur la convection et la température décroît moins rapidement avec l’altitude. L’inversion de température qui se produit à la tropopause, vers 100 hPa, résulte de l’absorption de l’énergie solaire par le méthane (CH4), de plus en plus efficace à mesure que l’altitude augmente. À partir de la base de la thermosphère, vers 10-4 à 10-5 hPa, l’augmentation très rapide de température est due à la moindre efficacité du refroidissement radiatif (par émission de rayonnement) par les hydrocarbures et au transport, par conduction moléculaire, de chaleur générée à haute altitude. Cette source de chaleur, de l’ordre de 5 térawatts, provient de la dissipation thermique associée aux courants d’ions créés par la précipitation d’électrons de la magnétosphère vers les pôles.

Alors que le champ de température sous le niveau de quelque 500 hPa (30 km) est quasiment uniforme, on observe, plus haut, des variations en latitude de plus en plus marquées à mesure que l’altitude augmente, liées en grande partie aux variations saisonnières de l’ensoleillement. Ainsi, la sonde Cassini a observé que, vers 1 hPa,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bruno BÉZARD : directeur de recherche au CNRS, Observatoire de Paris

Classification

Pour citer cet article

Bruno BÉZARD. SATURNE, planète [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EXPLORATION DES PLANÈTES GÉANTES - (repères chronologiques)

- Écrit par James LEQUEUX

- 851 mots

Janvier 1610 Galilée découvre les quatre plus gros satellites de Jupiter, qu'il nomme « astres médicéens », et que nous appelons aujourd'hui satellites galiléens : il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1656 Christiaan Huygens présente sa découverte du plus gros...

-

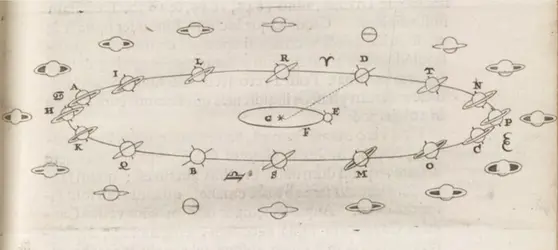

HUYGENS ÉTABLIT LA NATURE DES ANNEAUX DE SATURNE

- Écrit par James LEQUEUX

- 361 mots

En juillet 1610, Galilée observe avec une de ses lunettes de mystérieux appendices de part et d'autre de Saturne, appendices dont l'aspect change au cours du temps. Bénéficiant d'une meilleure lunette que Galilée, le Hollandais Christiaan Huygens va établir qu'il s'agit en fait...

-

SATURNE (anneaux et satellites)

- Écrit par Bruno BÉZARD

- 7 019 mots

- 18 médias

Saturne, la plus grosse planète du système solaire après Jupiter, est entourée d’un cortège d’anneaux, qui offre l’un des plus beaux spectacles visibles dans le ciel avec une lunette ou un petit télescope, et de plus de quatre-vingts satellites. Le système d’anneaux présente une structure extrêmement...

-

ASTROLOGIE

- Écrit par Jacques HALBRONN

- 13 311 mots

...Moyen Âge, un modèle défendu par un Albumasar et, à sa suite, un Pierre d'Ailly (xve s.), constitué du cycle des conjonctions de Jupiter et de Saturne, qui se rejoignent tous les vingt ans. En tenant compte du fait que ces conjonctions se succèdent selon la structure d'un triangle, on attacherait... -

BRAHIC ANDRÉ (1942-2016)

- Écrit par Isabelle GRENIER

- 884 mots

- 1 média

...s’étalent lentement. Ils sont cités dans de nombreuses applications astrophysiques, des anneaux planétaires à la formation des planètes et des galaxies. L’épaisseur infime (de 2 à 3 mètres) des anneaux de Saturne qu’il prédit en 1977 sera confirmée par l’observation en 2015. André Brahic est nommé professeur... -

CASSINI-HUYGENS (MISSION)

- Écrit par Athéna COUSTENIS

- 4 179 mots

- 8 médias

Dédiée à l’exploration de la planète Saturne, de ses anneaux et de ses satellites naturels, la mission Cassini-Huygens est le fruit d’une étroite collaboration des agences spatiales américaine (NASA, National Aeronautics and Space Administration), européenne (ESA, European Space Agency) et italienne...

-

DOLLFUS AUDOUIN (1924-2010)

- Écrit par Jean Claude FALQUE

- 1 221 mots

Astronome – un des plus grands de son temps – et aéronaute – un des plus audacieux du xxe siècle –, le Français Audouin Dollfus naît le 12 novembre 1924, à Paris. Son père, Charles Dollfus, passionné par les choses de l'air, aéronaute titulaire des brevets de pilote de ballon et de dirigeable,...

- Afficher les 12 références

Voir aussi

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- ASTROPHYSIQUE

- CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE

- EXOSPHÈRE

- MÉSOSPHÈRE & MÉSOPAUSE

- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE

- THERMOSPHÈRE

- CHAMP GRAVITATIONNEL

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- MAGNÉTOPAUSE

- MAGNÉTOGAINE

- BRUME

- PHOSPHINE (phosphure d'hydrogène)

- VAPEUR D'EAU

- HÉLIUM

- PIONEER, sondes spatiales

- TEMPÉRATURE

- ROTATION, astronomie

- TITANIA, satellite

- VENT STELLAIRE

- VOYAGER, sondes spatiales

- JANUS, satellite

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- TEMPÊTES

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- MONOXYDE DE CARBONE ou OXYDE DE CARBONE (CO)

- ANNEAUX PLANÉTAIRES

- ACCRÉTION, géologie

- ENCELADE, satellite

- HYPÉRION, satellite

- PHOÉBÉ, satellite

- TÉLESCOPE SPATIAL

- CASSINI, sonde spatiale

- HUYGENS, sonde spatiale

- ŒIL DU CYCLONE

- PANDORE, satellite

- PROMÉTHÉE, satellite

- ELT (Extremely Large Telescope)