CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU

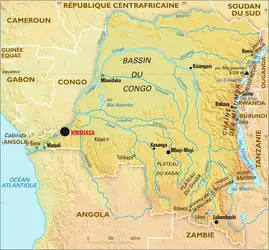

- 1. Géographie

- 2. La période coloniale : le Congo belge

- 3. Problèmes de la décolonisation

- 4. Les années du mobutisme

- 5. Une transition démocratique détournée

- 6. La chute de Mobutu et l'arrivée de Kabila

- 7. Le Congo dans la guerre et la difficile sortie du conflit

- 8. Chronologie contemporaine

- 9. Bibliographie

| Nom officiel | République démocratique du Congo (CD) |

| Chef de l'État | Félix Tshisekedi (depuis le 25 janvier 2019) |

| Chef du gouvernement | Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge (depuis le 27 avril 2021) |

| Capitale | Kinshasa |

| Langue officielle | Français 1 |

| Unité monétaire | Franc congolais (CDF) |

| Population (estim.) |

115 403 000 (2024) |

| Superficie |

2 345 000 km²

|

Problèmes de la décolonisation

La première tâche est de repérer les principaux mouvements que connut le pays durant cette période. Si l'année 1960, date de l'accession du Congo à l'indépendance, constitue évidemment une charnière importante, il reste nécessaire de découvrir les mouvements et les tendances sous-jacentes qui conduisirent le pays à l'indépendance, et ensuite les grandes lignes de l'évolution du Congo indépendant.

L'apogée de la colonisation belge (1944-1955)

Les conséquences de l'effort de guerre

À la fin de l'effort de guerre, une série de crises ébranlèrent le système colonial belge : mutinerie de la Force publique à Luluabourg et au Kasaï en février 1944, où l'un des chefs de la révolte, Karamushi, proclamait la fin de « Boula Matari », révoltes dans la région de Masisi en mars, grève et émeutes à Matadi les 25 et 26 novembre 1945 ; chaque fois, la répression faisait de nombreux morts.

La contestation anticoloniale se manifesta également, mais de manière plus organisée et non violente, dans d'autres couches de la population par des revendications d'ordres professionnel et social. Les « évolués », dont la fidélité aux colonisateurs n'avait pas été ébranlée pendant les crises de 1944-1945, réclamèrent, sinon l'égalité, du moins un statut amélioré. À Luluabourg, les « évolués », en mars 1944, adressèrent un mémoire au commissaire de district dans lequel ils formulaient des revendications à caractère politique : reconnaissance d'une classe d'« évolués » qui aurait périodiquement l'occasion de traduire, auprès du gouvernement, l'opinion publique indigène et qui jouirait d'un traitement de faveur la différenciant des « sauvages de la brousse ». Dès cette époque, on voyait donc nettement apparaître la dualité des formes de protestation parmi la société colonisée : violentes et radicales chez les ouvriers, les soldats et les paysans ; timorées et de classe chez les « évolués ».

La nouvelle politique d'administration coloniale

Aux répressions des années de guerre et d'immédiat après-guerre, la reprise des relations avec la métropole fit succéder une politique coloniale plus souple qui tenta de rencontrer et de canaliser une partie des courants revendicatifs.

Le statut de l' élite congolaise urbaine fut au centre des préoccupations des réformateurs. Ceux-ci ne purent cependant tomber d'accord sur un plan de réforme cohérent. À défaut de droits politiques et d'un nouveau statut, l'administration coloniale adopta une série de mesures partielles à caractère social ou culturel. Des cercles d'« évolués » furent créés dans les principaux centres ; un embryon de presse congolaise vit le jour avec La Voix du Congolais ; des associations culturelles ou sociales congolaises, telle l'Unisco (Union des intérêts sociaux congolais), furent autorisées et soutenues. En février 1946, naissait le premier Syndicat pour travailleurs indigènes congolais spécialisés (S.T.I.C.S.), qui connut un essor rapide. Les syndicats chrétiens suivirent peu après, tandis qu'une ordonnance du 17 mars 1946 réglementait la création d'organisations professionnelles pour travailleurs congolais. Enfin, le 1er juillet 1947 était créé un Fonds du bien-être indigène, destiné à « concourir au développement matériel et moral de la société indigène coutumière ».

Ces diverses mesures tranchaient suffisamment sur le système autoritaire en vigueur jusqu'alors pour donner l'illusion à une partie de l'élite que le pouvoir colonial était ouvert à leurs aspirations et prêt à satisfaire leurs revendications.

Parallèlement à cette libéralisation relative, l'appareil colonial se renforça. Les autres composantes du système colonial – colonat, entreprises, missions –[...]

- 1. Géographie

- 2. La période coloniale : le Congo belge

- 3. Problèmes de la décolonisation

- 4. Les années du mobutisme

- 5. Une transition démocratique détournée

- 6. La chute de Mobutu et l'arrivée de Kabila

- 7. Le Congo dans la guerre et la difficile sortie du conflit

- 8. Chronologie contemporaine

- 9. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jules GÉRARD-LIBOIS : directeur général du Centre de recherche d'information sociopolitique, Bruxelles

- Henri NICOLAÏ : professeur à l'Université libre de Bruxelles

- Patrick QUANTIN : directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, Centre d'étude d'Afrique noire, Bordeaux

- Benoît VERHAEGEN : professeur à l'université de Kinshasa

- Crawford YOUNG : professeur à l'université du Wisconsin, États-Unis

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis, Jules GÉRARD-LIBOIS, Henri NICOLAÏ, Patrick QUANTIN, Benoît VERHAEGEN et Crawford YOUNG. CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

CONGO, fleuve et bassin

- Écrit par Roland POURTIER, Gilles SAUTTER

- 4 602 mots

- 2 médias

...des rapides. Le trafic fluvial a connu un grand développement pendant la période coloniale ; il demeure vital pour de vastes territoires, non seulement des deux Congo, mais aussi des États septentrionaux, République centrafricaine (R.C.A.), voire Tchad. Jusqu'en 1960, dans le cadre de l'ancienne ... -

DIAMANT

- Écrit par René COUTY, Yves GAUTIER, Henri-Jean SCHUBNEL

- 4 364 mots

- 9 médias

Parmi les producteurs dont l'extraction du diamant est l'une des principales richesses économiques, nous pouvons citer : – La République démocratique du Congo. Les réserves de ce pays assure la plus volumineuse production de diamants industriels du monde ; ses réserves représentent les quatre... -

FOSSEY DIAN (1932-1985)

- Écrit par Amérina GUBLIN-DIQUÉLOU

- 1 821 mots

...explique sa méthode d'observation, elle rejoint Louis Leakey à Nairobi pour réunir le matériel nécessaire. C'est ensuite Alan Root qui l'accompagne en République démocratique du Congo, pour l'aider à s'y installer. Après son départ, elle reste seule avec deux employés africains dont elle ne comprend... -

KABILA JOSEPH (1971- )

- Écrit par Universalis

- 953 mots

- 1 média

Joseph Kabila fut le président de la République démocratique du Congo (RDC) de 2001 à 2019.

Joseph Kabila est né le 4 juin 1971 dans la province du Kivu, au Zaïre (auj. RDC). Fils du leader rebelle Laurent-Désiré Kabila devenu chef de l'État en 1997, il passe la majeure partie de son enfance...

- Afficher les 10 références

Voir aussi

- SECTEUR INFORMEL

- PRÉDATRICE ÉCONOMIE

- FPR (Front patriotique rwandais)

- FAR (Forces armées rwandaises)

- FINANCIER GROUPE

- KASAÏ

- TRAVAIL FORCÉ

- BAKONGO ou KONGO, ethnie

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- KITAWALA

- LÉOPOLDVILLE

- TUTSI

- RUWENZORI

- KASAVUBU JOSEPH (1917-1969)

- KATANGA

- ÉGLISE & ÉTAT

- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945

- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- OPPOSITION POLITIQUE

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- PARTI UNIQUE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- SCOLARITÉ

- SHABA

- CAOUTCHOUC NATUREL

- ÉLISABETHVILLE, Katanga

- ÉLITES

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- ÉVANGÉLISATION

- CONFLIT ARMÉ

- RESSOURCES MINIÈRES

- CONGO BELGE

- CORRUPTION

- MPR (Mouvement populaire de la Révolution), Zaïre