NOTATION MUSICALE

Les notations musicales dans le monde asiatique

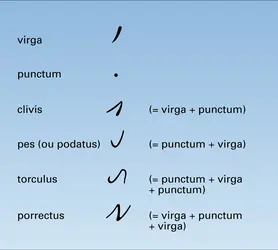

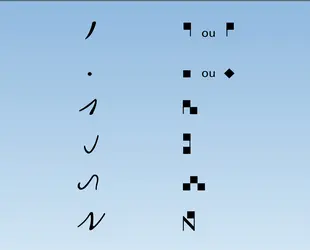

Notations à caractère neumatique

Visant à traduire un mouvement mélodique, les notations à caractère neumatique se composent de signes graphiques reproduisant dans certains cas une chironomie qui existe, ou a existé, parallèlement. Elles concernent en priorité des musiques vocales et elles se sont maintenues, sans rupture de tradition, semble-t-il, jusqu'à l'époque contemporaine. Formées de courbes plus ou moins complexes, de traits et de points placés au-dessus ou à côté du texte chanté, elles sont utilisées pour la transmission des musiques rituelles bouddhiques au Tibet et au Japon.

Notations à caractère accentuel

La notation à caractère accentuel se limite à un petit nombre d' accents tracés de part et d'autre des syllabes d'un texte pour indiquer les hauteurs de sons applicables à chacune de ces syllabes. Telle est la notation utilisée en Inde pour le chant du Veda, en référence à trois sons de base, désignés par les termes udātta, anudātta, svarita . Les différentes durées sont indiquées par la « quantité » (brève ou longue) des syllabes du texte ; celle-ci est régie par des règles strictes consignées dans les traités de métrique. Dans des publications plus récentes, les accents ont été remplacés par des chiffres.

Notations alphabétiques ou syllabiques

Le système indien du sargam

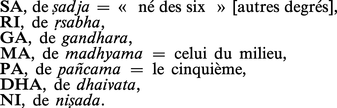

Dans la théorie musicale indienne, hindusthanie ou carnatique, les différents degrés d'une échelle de sept sons à l'octave sont désignés par la syllabe initiale du nom sanscrit de chacun de ces sons, soit, en mouvement ascendant :

Certains de ces degrés peuvent être altérés : abaissés (komal) ou haussés (tivra).

Ce système de référence s'est imposé dans toute l'Inde, quelle que soit l'écriture employée ou la langue considérée (bengali,

marathi, tamoul, hindi...). Il est souvent complété par des signes conventionnels indiquant les durées ou les ornements.

La notation chinoise et ses dérivées

Certains idéogrammes chinois ont été traditionnellement associés à douze hauteurs de sons (lü), définies par rapport à la longueur de douze tuyaux-étalons ou de jeux de douze cloches. Seuls cinq de ces sons, complétés par deux sons auxiliaires (bian zhi et bian gong), ont été employés dans les compositions musicales. La notation musicale repose donc sur l'emploi de cinq idéogrammes, adoptés, avec la même signification – mais avec des prononciations différentes – en Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam (cf. traditions musicales – musiques d'inspiration chinoise). Pour noter une composition, la succession des degrés utilisés est disposée en colonnes verticales, parallèles aux colonnes du texte, lues de haut en bas et de droite à gauche.

Notations par onomatopées

Bon nombre de traditions musicales ont recours à des onomatopées pour désigner les sons obtenus sur différents instruments de musique : son sourd (dum) et son sec (tek) de la musique arabe, bols de la musique du nord de l'Inde qui désignent les différentes frappes exécutées par la main droite, la main gauche, les mains ensemble, avec la paume ou les doigts, au centre ou à la périphérie de la peau, sur le bord de la caisse du tambour, etc. Des formules composées d'une séquence déterminée de bols et appelées thekas sont mémorisées au cours de l'apprentissage et utilisées lors de l'exécution des tālas, qui servent de cadre rythmique à l'improvisation.

Les tablatures

Le mode de notation par tablatures renvoie non aux sons eux-mêmes mais à la manière de les produire sur un instrument donné : désignation de la corde d'une cithare ou d'un luth, indication des trous d'un instrument à vent, doigté, mode d'attaque. Il a été employé dans le monde sino-japonais dès l'époque T'ang, et peut-être avant, le plus souvent en complément[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Mireille HELFFER : directeur de recherche au C.N.R.S., chargée de mission au musée des Arts asiatiques-Guimet

- Alain PÂRIS : chef d'orchestre, musicologue, producteur à Radio-France

Classification

Pour citer cet article

Mireille HELFFER et Alain PÂRIS. NOTATION MUSICALE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

NOTATION MUSICALE MODERNE

- Écrit par Alain PÂRIS

- 180 mots

- 1 média

Le moine Guido d'Arezzo (Guy d'Arezzo ; vers 991-après 1033) invente la solmisation, système de notation musicale – doublé d'une méthode pédagogique – dans lequel les notes sont chantées sur des syllabes. La solmisation utilise les premières syllabes des six premiers vers d'un hymne...

-

ARMA PAUL (1904-1987)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 1 393 mots

-

ARRANGEMENT, musique

- Écrit par Michel PHILIPPOT

- 4 319 mots

- 1 média

...compositeur se contentait alors d'écrire la partie mélodique supérieure, et la basse avec les chiffres symbolisant l'harmonie qu'elle devait porter ; cette notation a été assez souvent employée aux xviie et xviiie siècles. Par exemple, de nombreuses œuvres de Lully sont écrites de cette manière. Plus que... -

ARS ANTIQUA

- Écrit par Edith WEBER

- 1 876 mots

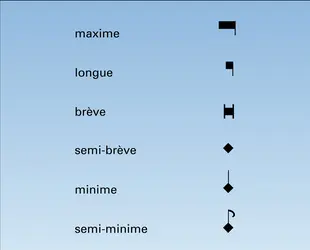

- 2 médias

Les manuscrits sont notés en notation noire, de forme carrée, qui sera mesurée ou proportionnelle vers le xiiie siècle. Les valeurs utilisées sont la longue (longa), la brève (brevis) écrites sur le parchemin sans lever la plume d'oie, des notes d'ornement et des silences. Peu à peu, les valeurs... -

ARS NOVA

- Écrit par Roger BLANCHARD

- 6 358 mots

- 2 médias

L'essentiel des innovations reprochées aux musiciens par Jean XXII trouve sa source dans les progrès de la notation. Depuis l'époque des neumes jusqu'à l' école de Notre-Dame, la notation musicale était restée imprécise. C'est aux disciples de Pérotin qu'il faut attribuer les... - Afficher les 38 références

Voir aussi

- MOUVEMENT, musique

- CORDES, musique

- TON, musique

- CHIRONOMIE

- POINT D'ORGUE

- PORTÉE, musique

- HEXACORDE

- ALTÉRATION, musique

- GRAPHIQUE MUSIQUE

- TABLATURE

- CHEF D'ORCHESTRE

- HAUTEUR, acoustique

- ACCENT, musique

- INDIENNE MUSIQUE

- ARABE MUSIQUE

- GRECQUE ANCIENNE MUSIQUE

- CHIFFRAGE, musique

- BARRE DE MESURE, musique

- PARTITION MUSICALE

- CHINOISE MUSIQUE

- CORÉENNE MUSIQUE

- JAPONAISE MUSIQUE

- ONOMATOPÉE

- MÉTRONOME

- SOLMISATION

- BÉMOL

- DIÈSE

- DIATONIQUE GAMME

- TRANSCRIPTION MUSICALE

- GESTE

- GUY ou GUIDO D'AREZZO (990 env.-env. 1050)

- IDÉOGRAMME

- ÉLECTRO-ACOUSTIQUE MUSIQUE

- MUSIQUE OCCIDENTALE, de l'Antiquité au XVIe siècle

- ÉDITION MUSICALE

- TESSITURE

- CLEF, musique