MONTAIGNE MICHEL EYQUEM DE (1533-1592)

Livre unique et livre mystère, repris et modifié incessamment pendant toute une vie, les Essais paraissent être un mélange de substances disparates, de thèmes désaccordés. Est-ce un livre éclaté – mais où situer son point d'éclatement ? Un nouveau mode de pensée qui détruit les systèmes de l'Antiquité, quitte à réutiliser leurs ruines ? Un livre du moi qui libère pour l'avenir l'écriture de la subjectivité ? Un croisement inédit de ces deux projets ?

La critique s'est longuement posé toutes ces questions. Il reste qu'on ne saurait lire les Essais sans revenir encore au titre : Montaigne s'« essaie » (s'exerce, s'examine). Il est donc indispensable que le monde fasse irruption dans le livreet qu'inversement l'auteur réagisse à ce monde : la politique le stimule, la critique des mœurs l'intrigue, l'injustice l'indigne, les idéologies le provoquent, les utopies l'attirent.

La vie publique

Michel Eyquem naquit au château de Montaigne d'une famille de noblesse récente et fut d'abord élevé selon les méthodes pédagogiques libérales dont il parlera dans ses Essais (I, 26, « De l'institution des enfants »). Entré à six ans au collège de Guyenne à Bordeaux, il fit ensuite des études de droit à Toulouse ou à Paris. Conseiller à la cour des aides de Périgueux, puis au parlement de Bordeaux, il se lie d'une profonde amitié avec Étienne de La Boétie, qui mourra en 1563. Il avait commencé entre-temps, à la demande de son père, la traduction de la Theologia naturalis de Raymond Sebond (dont l'énigmatique Apologie se lit dans les Essais, II, 12). En 1565, Montaigne se marie avec Françoise de La Chassaigne, fille d'un parlementaire bordelais. À la mort de son père (1568), il hérite du nom et du patrimoine et, en 1571, démissionne de sa charge. Il s'occupe d'abord de faire publier à Paris les écrits de La Boétie, ensuite il se retire dans sa « librairie ». Sans s'exclure pour autant de la vie politique, il consacre le plus clair de son temps à la rédaction des Essais : la première édition en deux livres paraît à Bordeaux en 1580.

Montaigne entreprend en juin de la même année un long voyage en Italie à travers la Suisse et l'Allemagne, dans le but officiel de soigner aux eaux thermales de ces pays la gravelle qui le tourmentait depuis deux ans, mais sans doute aussi pour s'éloigner de la France, tourmentée par les guerres civiles, en accomplissant une sorte de pèlerinage humaniste ; le souci de vérifier les possibilités d'accord entre réformés et catholiques inspire peut-être l'enquête qu'il mène au passage sur la situation religieuse dans les pays protestants ou de confession mixte. À Rome, ses Essais sont soumis à la censure pontificale : Montaigne ne se corrigera cependant pas dans la nouvelle édition de son ouvrage (1582). Le Journal qu'il a laissé de ce voyage, rédigé au début par un « secrétaire » dont on ignore l'identité, ensuite par lui-même et en partie en italien, n'était pas destiné à la publication. Il fut retrouvé et édité en 1774.

Rentré à Bordeaux en novembre 1581, Montaigne assume la charge de maire qui lui a été conférée en son absence ; il sera réélu deux ans plus tard. Au cours de sa magistrature, honnête et courageuse, il joue le rôle de médiateur entre le parti du roi de France et celui d'Henri de Navarre. Après 1586, il travaille surtout à la nouvelle édition des Essais (1588) qu'il augmente d'un troisième livre et de plus de six cents additions aux deux premiers. Il continue néanmoins à jouer un rôle politique de médiateur entre Henri III et Henri de Navarre, héritier présomptif de la Couronne. Dans ce cadre, au cours d'un voyage à Paris en 1588, il rencontre Marie de Gournay qu'il appellera sa « fille d'alliance » et qui se chargera[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Fausta GARAVINI : professeur à l'université de Florence

Classification

Pour citer cet article

Fausta GARAVINI. MONTAIGNE MICHEL EYQUEM DE (1533-1592) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

ESSAIS (M. de Montaigne) - Fiche de lecture

- Écrit par Jean VIGNES

- 1 016 mots

- 1 média

C'est vers 1572 que Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) entreprend la rédaction des Essais, qui l'occupera jusqu'à sa mort. Deux ans plus tôt, il a vendu sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux et s'est retiré en son château du Périgord. Non qu'il se consacre exclusivement à l'écriture...

-

ALTRUISME

- Écrit par Guy PETITDEMANGE

- 3 328 mots

- 1 média

-

AUTOBIOGRAPHIE

- Écrit par Daniel OSTER

- 7 517 mots

- 5 médias

...penser l'identité comme conformité à soi, l'autoportraitiste constate qu'il ne pourra jamais que consigner son hétérogénéité, dénombrer ses variances. Montaigne dans ses Essais comme Valéry dans ses Cahiers font de cette discontinuité des états le moteur d'une entreprise qui ne trouvera d'autre unité... -

BONHEUR

- Écrit par André COMTE-SPONVILLE

- 7 880 mots

...et, à force de le différer toujours, l'interdisent. On comprend que cet acte vaut par lui-même, et non pour d'autres fruits qu'il serait censé apporter. Si tu plantes des choux pour avoir des choux, explique à peu près Montaigne, tu craindras la grêle ou les voleurs, et cela gâchera ton plaisir. De même,... -

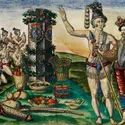

SAUVAGE LE BON

- Écrit par Bernard CROQUETTE

- 1 035 mots

- 1 média

On retrouve, dans la plupart des mythologies anciennes, la légende de l'âge d'or : les philosophes et les poètes grecs et latins, par exemple, ont souvent évoqué l'existence, dans des temps reculés et donc révolus, d'une humanité plus heureuse et plus juste ; plus près de nous, des générations...

- Afficher les 22 références

Voir aussi