MONTAGNES Formation des chaînes de montagnes

- 1. La convergence des plaques et les types de chaînes de montagnes

- 2. Les chaînes de subduction

- 3. Les chaînes d'obduction

- 4. Les chaînes de collision

- 5. Les chaînes intracontinentales

- 6. Les chaînes composites

- 7. Les chaînes anciennes

- 8. Une tectonique de la lithosphère continentale

- 9. Les cycles orogéniques

- 10. Bibliographie

Les cycles orogéniques

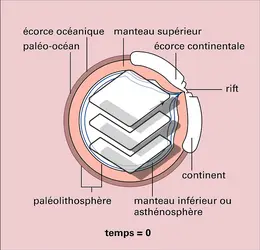

On appelle cycle orogénique le laps de temps pendant lequel se prépare, se développe, s'achève, s'érode une chaîne de montagnes. Sont donc inclus non seulement les temps de déformation, d'orogenèse, mais aussi : les temps de sédimentation, de lithogenèse antérieurs et les temps d'érosion. Parti de la pénéplaine du cycle précédent, chaque cycle retourne à une pénéplaine ; le cycle alpin n'est donc pas terminé.

C'est cette notion de retour au point de départ qu'exprime le mot « cycle » ; cependant, puisqu'il y a création d'un édifice nouveau, même s'il est totalement arasé, le terme n'est pas tout à fait exact ; mais l'habitude a prévalu et l'expression « cycle orogénique » est toujours employée.

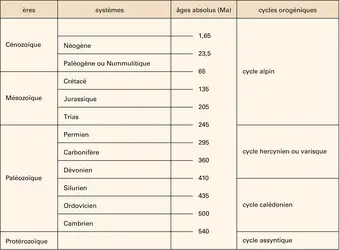

On a mis en évidence, au Phanérozoïque (les temps fossilifères, postérieurs au Protérozoïque, de — 540 Ma à l'Actuel), trois cycles successifs (tableau) : le cycle calédonien (de Caledonia, nom romain de l'Écosse), le cycle hercynien ou varisque (de Hercynia Silva, forêt de Germanie au temps de Jules César – le Harz en tire son nom –, habitée par les Varisques), le cycle alpin, enfin. À la différence du cycle alpin, les cycles calédonien et hercynien sont allés jusqu'au terme de leur évolution. Des pénéplaines en ont résulté, qui se sont ennoyées sous les matériaux détritiques dus à l'érosion finale de ces chaînes ; lesquels, en Europe et en Amérique du Nord, eu égard au climat aride qui régnait alors, ont formé respectivement les Vieux Grès rouges dévoniens, et les Nouveaux Grès rouges permiens. Tenant compte de cette évolution jusqu'à son terme, on pourrait dire, comme le fit autrefois Marcel Bertrand, que chaque chaîne – chaque cycle orogénique – comporte, outre ses structures, ses flyschs, ses molasses, ses roches métamorphiques, ses granites, ses volcans, et finit dans sa pénéplaine et ses grès rouges. On s'est même posé la question de glaciations éventuellement liées à l'achèvement d'un cycle orogénique. C'est un fait que des glaciations sont connues au Quaternaire (fin du cycle alpin), à la limite du Carbonifère et du Permien (fin du cycle varisque), à la limite Ordovicien-Silurien (cycle calédonien), Protérozoïque supérieur (fin du cycle assyntique). La coïncidence est troublante ; peut-être l'achèvement d'une nouvelle ceinture montagneuse modifie-t-il, si peu que ce soit, les conditions climatiques globales.

La notion de cycle orogénique permet de reconnaître un rythme dans l'ensemble des phénomènes géologiques qui marquent l'évolution du globe : chaque cycle, en effet, est d'une durée approximative de 200 millions d'années. Celle-ci ne correspond pas aux grandes divisions de l'échelle stratigraphique, souvent fondées sur la paléontologie : la seule ère paléozoïque (de — 540 à — 250 Ma environ) comprend les deux cycles calédonien (jusqu'à — 410 Ma) et varisque (jusqu'à — 250 Ma) ; au contraire, l'ensemble du Mésozoïque et du Cénozoïque correspond au seul cycle alpin. Les cycles orogéniques expriment mieux l'histoire de la Terre que l'échelle stratigraphique, celle-ci étant liée à l'aventure biologique, assez indépendante de la dynamique propre de la planète Terre.

En revanche, il est plus difficile de reconnaître des cycles orogéniques dans le Protérozoïque. Certes, celui-ci s'achève, vers — 540 Ma , par le cycle assyntique (du loch Assynt, en Écosse), dit aussi cadomien (de Cadomia, nom romain de Caen) ou encore baïkalien (du lac Baïkal), qui s'est lui aussi terminé en Europe et en Amérique du Nord par la formation de grès rouges. Mais, quand il s'agit de périodes antérieures, il est plus délicat de faire des distinctions, et ce pour des terrains dont l'histoire[...]

- 1. La convergence des plaques et les types de chaînes de montagnes

- 2. Les chaînes de subduction

- 3. Les chaînes d'obduction

- 4. Les chaînes de collision

- 5. Les chaînes intracontinentales

- 6. Les chaînes composites

- 7. Les chaînes anciennes

- 8. Une tectonique de la lithosphère continentale

- 9. Les cycles orogéniques

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

- Maurice MATTAUER : professeur à l'université des sciences et techniques du Languedoc, Montpellier

- Jacques-Louis MERCIER : professeur à l'université de Paris-Sud, Orsay

Classification

Pour citer cet article

Jean AUBOUIN, Maurice MATTAUER et Jacques-Louis MERCIER. MONTAGNES - Formation des chaînes de montagnes [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 21 496 mots

- 29 médias

Lesmontagnes tropicales d'Afrique comptent parmi les espaces les plus densément peuplés ; certaines présentent même des symptômes de surpeuplement. Les climats d'altitude y sont très favorables à l'homme, en raison de la disparition, au-dessus de 1 200-1 500 mètres d'altitude, des grands systèmes pathogènes... -

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER, Odile DANIEL, Universalis, Christian GUT

- 22 072 mots

- 9 médias

...Shkodër (370 km2) et au nord du Drin, formées de plusieurs massifs calcaires orientés sud-ouest - nord-est, présentent les formes les plus âpres. Les monts abrupts alternent avec des cirques glaciaires et des vallées étroites. Le mont Jezercë (2 693 m) domine une étoile de chaînes de plus de 2 000... -

ALLEMAGNE (Géographie) - Aspects naturels et héritages

- Écrit par François REITEL

- 8 281 mots

- 6 médias

L'Allemagne alpine comprend deux éléments : la montagne alpine et le plateau de Bavière qui la précède vers le nord. -

ALPES

- Écrit par Jean AUBOUIN, Bernard DEBARBIEUX, Paul OZENDA, Thomas SCHEURER

- 13 214 mots

- 11 médias

Les Alpes constituent une des principales chaînes de montagne d’Europe, identifiée comme telle dès l’époque romaine, puis clairement circonscrite par les naturalistes à partir du xviiie siècle. Dotées de nombreux sommets dépassant les 4 000 mètres d’altitude, source de plusieurs cours d’eau...

- Afficher les 67 références

Voir aussi

- RELIEF TERRESTRE

- FOSSES OCÉANIQUES

- FAILLES

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- GRABEN ou FOSSÉ D'EFFONDREMENT

- TECTONIQUE CASSANTE

- OROGENÈSE

- CORDILLÈRES, géomorphologie

- INTRACONTINENTALES CHAÎNES

- PHASES OROGÉNIQUES

- CRATON

- CONTINENT

- AMÉRIQUE DU SUD

- AMÉRIQUE DU NORD

- LAURASIE ou LAURASIA

- PANGÉE

- DÉCROCHEMENT FAILLE DE

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- PÉNÉPLAINE

- GRÈS ROUGES

- PLIS, géologie

- CYCLES OROGÉNIQUES

- CALÉDONIENNE OROGENÈSE

- VARISQUE OROGENÈSE

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géologie

- PHANÉROZOÏQUE

- CROÛTE TERRESTRE ou ÉCORCE TERRESTRE

- CROÛTE OCÉANIQUE

- NAPPES DE CHARRIAGE

- INDE, géographie et géologie

- CHAÎNES DE MONTAGNES

- OBDUCTION, géophysique

- NÉOTÉTHYS

- COLLISION, géologie

- PALÉOTÉTHYS

- CROÛTE CONTINENTALE

- PLAQUES, géophysique

- EURASIE, géologie

- ÉROSION

- PRISME D'ACCRÉTION, géologie

- CISAILLEMENT, tectonique

- MAGMAS GRANITIQUES