HÉBRAÏQUES LANGUE & LITTÉRATURE

L'hébreu appartient au groupe des langues sémitiques du Nord-Ouest, dont il constitue, avec le phénicien et le moabite, le rameau cananéen.

L'hébreu, aujourd'hui langue nationale d'Israël, représente, en effet, la forme évoluée de l'idiome qui était en usage chez les populations de Canaan antérieurement à l'arrivée des Israélites. Ces derniers ont dû abandonner pour la langue de leurs hôtes, dont la civilisation était supérieure, le dialecte araméen qu'ils parlaient originellement. Les gloses des lettres d'El-Amarna (xve et xive siècles avant notre ère) ont permis de reconstituer la grammaire de cette langue de Canaan, ancêtre de la langue hébraïque.

La littérature hébraïque présente la particularité de s'être développée pratiquement sans solution de continuité depuis plus de trois millénaires. En outre, contrairement à l'évolution que l'on rencontre généralement, c'est le monument historique le plus ancien, la Bible, qui fut et reste considéré comme le modèle parfait, source de toute inspiration future. En conséquence, sur le plan littéraire comme sur le plan linguistique, la langue et la poésie bibliques apparaissent comme plus proches du xxe siècle que l'anglais de Chaucer ou le français du pauvre Rutebeuf.

Évaluer l'importance relative des diverses époques est difficile, car les documents conservés ne constituent qu'une partie souvent réduite et parfois secondaire d'un ensemble. Certains moments de l'histoire littéraire sont mal connus et d'autres le seraient restés, n'étaient les découvertes retentissantes des manuscrits de la mer Morte en 1947 et de la gueniza du Caire en 1896.

Les manuscrits de la mer Morte donnent une idée de la période qui s'étend entre la fin de l'époque biblique (env. ive s. av. J.-C.) et l'époque mishnique (jusqu'au iiie s.). Les textes, et surtout les admirables poèmes liturgiques découverts dans la gueniza du Caire (dépôt des textes sacrés anciens ou hors d'usage), montrent que les siècles qui se sont écoulés entre la clôture de la Mishna(Mišna) et l'époque médiévale ont dû être très riches. On en dégagera ici les lignes de force.

La littérature hébraïque moderne comprend essentiellement l'époque de la Haskala (« les Lumières »), qui dure jusqu'en 1881, celle du « Retour à Sion » chanté comme un souhait ardent, puis réalisé (H. N. Bialik, S. Tchernichovski), ainsi que la littérature préisraélienne (jusqu'en 1948).

L'hébreu

L'hébreu biblique ou hébreu ancien

Textes

L'hébreu biblique est la langue dans laquelle a été rédigé – à l'exception de quelques passages – l'ensemble littéraire qui constitue la Bible juive. Une partie des apocryphes et des pseudépigraphes, qui nous sont parvenus surtout en traduction, furent sans doute composés primitivement dans la langue originale de la Bible. C'est ce que démontrent, par exemple, les fragments hébreux du Siracide mis au jour à Qumrân en 1956 et à Massada en 1964.

Le domaine de l'hébreu biblique a été considérablement élargi par la découverte, à partir de 1947, dans les grottes du Wadi-Qumrân, au nord-ouest de la mer Morte, d'une collection de textes antérieurs au christianisme, legs d'une secte juive dans laquelle de nombreux savants s'accordent à reconnaître les Esséniens.

En dehors de ces compositions littéraires, il faut signaler encore divers monuments révélés par l'épigraphie : « calendrier » de Gezer, inscription de Siloé, sceaux, lettres de Lakish, estampilles de jarres, monnaies, inscriptions funéraires.

Tous ces textes s'échelonnent du xe siècle avant J.-C. aux abords de l'ère chrétienne.

Phonétique et alphabet

Le système phonétique de l'hébreu représente une simplification[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

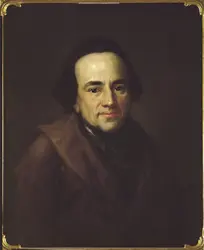

Écrit par

- Valentin NIKIPROWETZKY : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- René Samuel SIRAT : ancien grand rabbin de France, professeur au centre universitaire des langues orientales vivantes

Classification

Pour citer cet article

Valentin NIKIPROWETZKY et René Samuel SIRAT. HÉBRAÏQUES LANGUE & LITTÉRATURE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

ABRAHAM IBN EZRA (1089-1164)

- Écrit par Gabrielle SED-RAJNA

- 813 mots

Commentateur, grammairien, philosophe et astronome, Abraham ibn Ezra, né à Tudela, est l'une des plus grandes figures de la pensée juive du Moyen Âge. Sa carrière se divise en deux périodes bien distinctes. Pendant la première, jusqu'en 1140, il vit en Espagne, où des liens d'amitié le lient à...

-

APOCALYPTIQUE & APOCRYPHE LITTÉRATURES

- Écrit par Jean HADOT, André PAUL

- 9 934 mots

On appelle « littérature apocalyptique » une masse d'écrits organiques que les juifs anciens, du ive siècle avant J.-C. à la fin du iie siècle de l'ère chrétienne, ne cessèrent de produire et de promouvoir. Des éléments précurseurs s'en retrouvent plus ou moins nettement dans plusieurs livres,...

-

APOLOGÉTIQUE

- Écrit par Bernard DUPUY

- 3 535 mots

Le judaïsme antique n'a eu une littérature apologétique qu'à partir du moment où il a été en contact avec les peuples environnants. On doit mentionner le Contre Apion de Flavius Josèphe (95 apr. J.-C.), adressé aux Romains, et l'œuvre philosophique de Philon qui, bien qu'elle n'ait jamais... -

ARAMÉENS

- Écrit par R.D. BARNETT

- 1 910 mots

- 1 média

- Afficher les 65 références

Voir aussi