CALVIN JEAN (1509-1564)

De l'étudiant timide au chef d'Église

Peu après la publication de 1536, Calvin, qui avait définitivement réglé ses affaires dans son pays natal, formait le projet de se rendre à Strasbourg pour y continuer paisiblement ses études. La route directe de Paris en Alsace, par la Champagne, étant fermée par les guerres, il fut obligé de faire un détour par la Suisse. Arrivé à Genève, il pensait n'y passer qu'une nuit. Mais, sa présence ayant été signalée, il reçut à l'auberge la visite de Guillaume Farel qui, quelques mois auparavant, avait établi la Réforme dans la ville. Ici se place l'entretien célèbre au cours duquel Farel réussit à retenir Calvin à Genève pour affermir à ses côtés l'œuvre naissante : « Après avoir entendu que j'avais, raconte Calvin, quelques études auxquelles je voulais me réserver libre, quand il vit qu'il ne gagnait rien par prières, il vint jusqu'à une imprécation qu'il plût à Dieu de maudire mon repos et ma tranquillité d'études que je cherchais, si en une si grande nécessité je me retirais et refusais de donner secours et aide. Lequel mot m'épouvanta et ébranla tellement que je me désistai du voyage que j'avais entrepris. » (Préface du Commentaire des Psaumes.) Ainsi, par une « adjuration épouvantable, comme si Dieu eût d'en haut étendu sa main pour l'arrêter », Farel retint à ses côtés l'étudiant timide qui devait accomplir à Genève une œuvre aussi marquante.

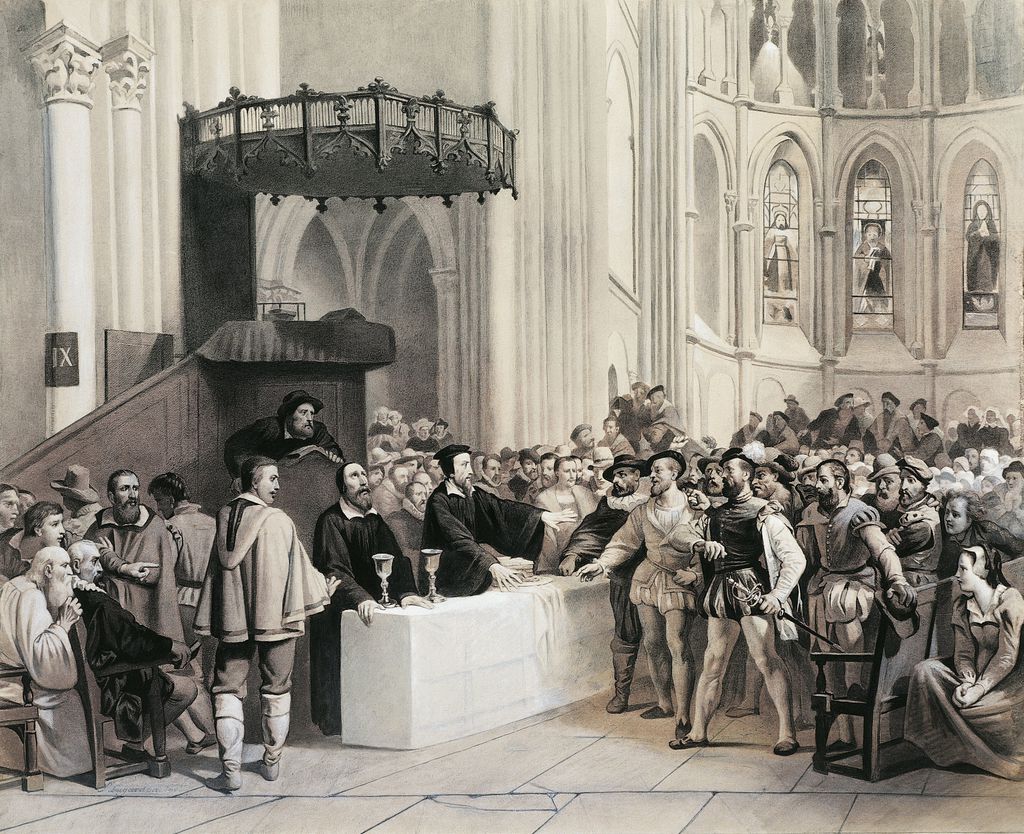

Ce ne fut pas sans peine. Calvin était dans la ville un étranger et un inconnu. Une page du registre des délibérations du Conseil de la cité porte que l'on donnera à ce nouveau lecteur en la sainte Écriture un salaire, mais le secrétaire en a même oublié le nom (« ce Français », ille Gallus, note-t-il sur ses registres). Calvin ne sera bourgeois de Genève que quatre ans avant sa mort. Pour l'heure, il organise la vie de l'Église naissante ; il promulgue des ordonnances, rédige une confession de foi, établit un catéchisme, qui forment comme la charte de cette communauté. Mais il faut que la confession de foi soit signée par tous les citoyens de Genève. La cité, qui avait en mai 1536 décidé par la voix de son Conseil de « vivre selon l'Évangile », devait maintenant, en chacun de ses membres, ratifier cette décision. Cette signature rencontra beaucoup de difficultés. Les factions politiques se heurtèrent : les uns, prêts à soutenir Guillaume Farel, s'appelaient les Guillermins ; les autres, qui se tournaient vers la ville de Berne et ses « articles », étaient appelés les Articulants ou, plus populairement, les Artichauts. Sur leur refus de célébrer la cène à la manière de Berne, avec du pain azyme et non avec du pain ordinaire, les trois prêcheurs, Farel, Calvin et Coraud, leur collègue aveugle, sont bannis et prennent le chemin de l'exil. Calvin en est comme soulagé : « Bien que je me reconnaisse timide, mou et pusillanime de ma nature, il me fallut toutefois dès les premiers commencements soutenir ces flots impétueux, auxquels, bien que je ne succombasse pas, je ne me trouvais pas garni d'une si grande magnanimité. Aussi quand, par le moyen de certains troubles, on me chassa, je m'en réjouis plus qu'il ne fallait. » (Préface du Commentaire des Psaumes.)

Il va donc, pense-t-il, pouvoir reprendre paisiblement à Strasbourg ses chères études. Mais Martin Bucer, usant d'une remontrance semblable à celle de Farel, lui demande avec insistance de prendre en charge la communauté des Français qui, fuyant la persécution, s'étaient réfugiés à Strasbourg, ville libre. Épouvanté par l'exemple de Jonas, le prophète rebelle dont lui parle Bucer, Calvin cède. Il jette alors les bases de la liturgie et de l'organisation qui marqueront le culte réformé. L'influence de Bucer sur[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CADIER : doyen honoraire de la faculté de théologie protestante de Montpellier

- André DUMAS

: pasteur, président du journal

Réforme

Classification

Pour citer cet article

Jean CADIER et André DUMAS. CALVIN JEAN (1509-1564) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

INSTITUTION DE LA RELIGION CHRÉTIENNE, Jean Calvin - Fiche de lecture

- Écrit par Marianne CARBONNIER-BURKARD

- 957 mots

- 2 médias

Le nombre des éditions de l'Institution de la religion chrétienne témoigne du succès de l'ouvrage, dès sa sortie en 1536 : vingt éditions en latin et dix-sept en français, jusqu'à la fin du siècle, outre une bonne vingtaine d'éditions en d'autres langues. Ce manuel, devenu la somme de la ...

-

ARMINIANISME

- Écrit par Jean BAUBÉROT

- 860 mots

Dans la lignée d'Augustin, les réformateurs rendirent le salut de l'être humain indépendant de ses mérites propres. De formation juridique, Calvin élabora la doctrine de la prédestination, décret « éternel et inviolable de Dieu ». Comme prédicateur, il insista sur la grâce de Dieu, mais, dans... -

BÈZE THÉODORE DE (1519-1605)

- Écrit par Bernard VOGLER

- 505 mots

Successeur de Calvin et guide des huguenots lors des guerres de religion. Fils d'un bailli bourguignon, Théodore de Bèze mène d'abord, après des études juridiques à Orléans et à Paris, une vie de dilettante et de poète. Sa conversion et sa fuite à Genève (1548) lui permettent...

-

CALVINISME

- Écrit par Jean CADIER, André DUMAS

- 4 244 mots

- 1 média

Le calvinisme est une doctrine de la gloire de Dieu. « À Dieu seul la gloire », telle est sa devise. Avec une ferveur obstinée, Calvin rappelle sans cesse que Dieu est le Maître tout-puissant du monde et des personnes, et que nos destinées sont entièrement dans sa main. Dans la foi et dans...

-

CASTELLION SÉBASTIEN (1515-1563)

- Écrit par Raoul VANEIGEM

- 682 mots

Il existe à la racine du protestantisme une revendication de liberté qui doit sa radicalité et ses limites à l'essor du libre-échange et à la première modernité du capitalisme. Sébastien Castellion appartient à l'aile radicale en ce qu'il privilégie les options individuelles et fait de la liberté...

- Afficher les 17 références

Voir aussi